七五三詣では、神社で祈祷をしてもらう方も多いことでしょう。その時に、神社に納めるお金のことを「初穂料(はつほりょう)」と言います。

ご祈祷料も明記されている神社が多いですが、中には「お気持ちで」の神社もあります。いずれにしても、封筒はどうするのか、書き方に決まりはあるのか、いつ渡すのか、お寺ならどうするか、、、など不安や疑問だらけですね。

この記事では、七五三のご祈祷料の納め方をまとめてご紹介いたします。

神社での七五三のご祈祷料は「初穂料、玉串料、祈祷料?」どれが正しいの?

七五三のご祈祷料は「初穂料」

神社で祈祷を受ける際には、ご祈祷料を納めます。「ご祈祷料(御祈祷料)」「初穂料(お初穂料、御初穂料)」「玉串料(たまぐしりょう)」と呼ばれるものです

神社での七五三ご祈祷の場合には、「初穂料」が一般的です。

仏事ではありませんので、「お布施」ではありません

◉ 初穂料とは?

「初穂(はつほ)」とは、その年に初めて収穫されたお米のことです。いわゆる「初物」です。

この初穂は、まずご神前にお供えして、収穫と豊作を神様に感謝する習慣があります。元は稲や穀物の「穂」でしたが、後に、その年に初めて獲れた野菜や海産物、狩の獲物など神仏に供えるものを「初穂」と呼ぶように拡大します。

初穂・初物の代わりに金銭をお供えされるようにもなると、初穂そのものも「神様にお供えするもの」という意味合いが強くなりました。そのため、神前にお供えする金銭を「初穂料」と呼ぶようになったのです。

七五三に限らず、交通安全、安産祈願、お宮参り(初宮詣)、厄除祈願などの様々な祈願や、御守や御札などの授与品にも「初穂料」を使用します。

「初穂料」は、「神葬祭」神道式のお葬式「神葬祭」では使用しません。

「初穂料」は感謝の気持ちを表すもののため、弔意をもって臨むお葬式には不向きです。

◉ 玉串料とは?

「玉串」とは榊(さかき)の枝に紙垂(しで)をつけたものです。米、酒、魚、野菜などの神饌(しんせん、神様のお食事物)と同様に神様にお供えするものです。

初穂・初物と同様に、神様にお供えすべき玉串の代わりに金銭をお供えするのが「玉串料」です。

七五三をはじめ、神社での各種ご祈祷のほか、神道式のお葬式である「神葬祭」でも使用できます。

御守・御札などを受ける際には「玉串料」は使用せず、「初穂料」を使います。

七五三の初穂料の相場は?

七五三の御祈祷料の相場は、「5,000円~10,000円」程度です。神社によっては、受付や公式サイトでご祈祷料が明記されています。地域や神社によっても異なりますので、わからない場合には、受付などで事前に確認しておくといいでしょう。

「お気持ちで」と言われた際には、相場に合わせるといいでしょう。

・ご祈祷だけの場合:5,000円程度

・千歳飴などの縁起物をいただける場合は10,000円程度

七五三のご祈祷料を兄弟姉妹で2人以上で一緒に受けるなら?

兄弟姉妹で二人以上で一緒にご祈祷を受ける場合には、どのように初穂料を納めるか神社に確認するといいでしょう。

神社によっては、ご祈祷2名の初穂料、3名の初穂料など、設定されていることもあります。単純に初穂料×人数分である場合もあります。

七五三のご祈祷なしで参拝だけなら?

七五三詣では、必ずしもご祈祷を受けなければならないわけではありません。家の考え方等で、参拝だけする家庭もあります。

参拝だけする場合でも、子どもの無事の成長に感謝し、今後の成長や幸せを祈願することができます。

参拝のみの場合には、初穂料を納める必要はありません。お賽銭を納めましょう。

七五三「初穂料」 のし袋の選び方や書き方(おすすめテンプレ紹介)

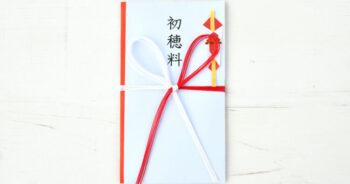

御祈祷料、初穂料は、のし袋に包んでお渡しするのが礼儀です。受付でお財布から紙幣を取り出し納めてもいいのですが、神様への感謝の気持ちですから、「事前に用意したものを納める」ためにも、のし袋に包む方がいいでしょう。

のし袋の選び方

お祝いのお金を包むのし袋を「金封」と呼びます。

七五三はお祝い事なので「慶事用」の金封を選びます。水引は、紅白または銀色、蝶結びを選びましょう。印刷されているものでも構いません。

蝶結びは「何度でも結び直せる」結び方。何度あってもよいお祝いごとに使われます。結婚式ではNGですよ。

また、郵便番号欄のない白無地の封筒でもいいでしょう。神社によっては、白封筒を指定する場合もあります。

のし袋のの表書きや中包みはテンプレートが便利

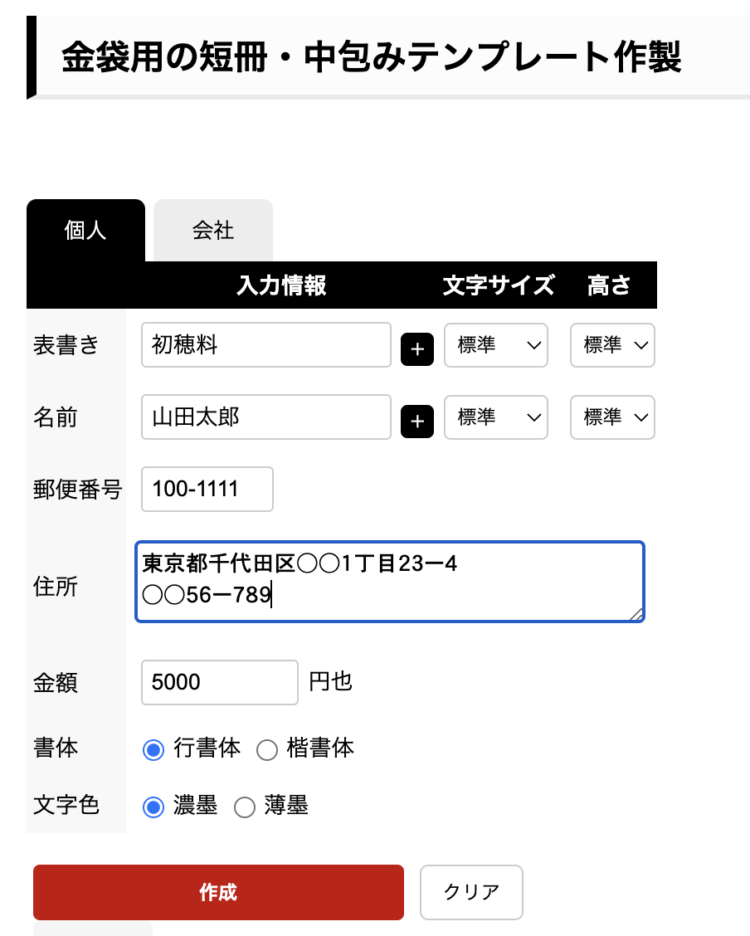

ネット上にはのし袋の表書きや短冊のテンプレートもあります。

のし袋の水引が印刷だと使えませんが、絹巻などの紐(糸)の場合には、「短冊」を貼ることで対応できます

これ↓は、「熨斗つくーる」さんのテンプレートですが、短冊や中包みの内容を入力するだけで、簡単にできます。

入力するとすぐプレビューできますので、調整も簡単。あとは、A4の上質紙や和紙に印刷するだけです。

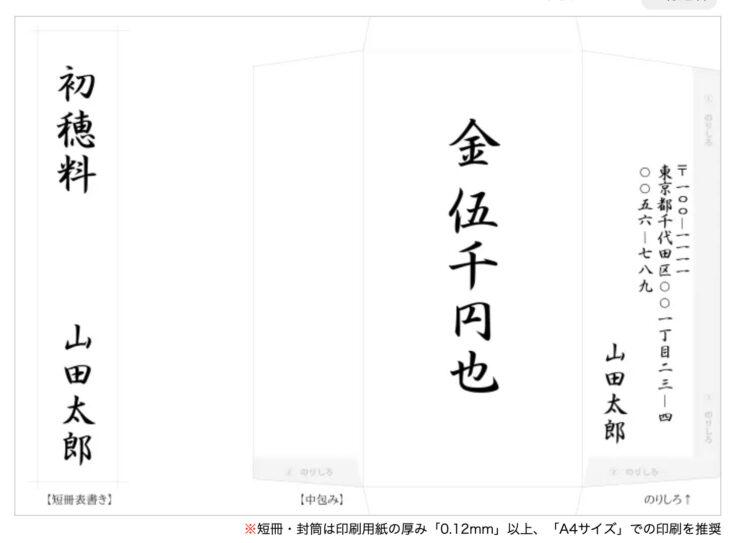

- 左側の【短冊表書き】を切り抜いて、水引と封筒の間、封筒の中央に両面テープやノリで貼り付けましょう。

- 右側の【中包み】は切り抜いて、「のりしろ」を貼れば中袋のできあがりです。

のし袋の書き方〈外袋・表〉

テンプレートではなく、自分で書く方法もご紹介します。

◉ のし袋で使うペン

のし袋に書く際には、ボールペン < サインペン < 筆ペン のほうが相応しいとされています。ボールペンがダメなわけではありませんが、文字が細いので貧弱に見えます。使い慣れていないと、書きにくさや難しさを感じるかもしれませんが、せっかくの祝い事ですから頑張って書いてみましょう。

◉ のし袋の表書き

表書き:「初穂料」「御初穂料」「お初穂料」

名入れ:ご祈祷を受けるお子様の氏名

のし袋では、水引の上段・中央に「初穂料」「御初穂料」「お初穂料」と書きます。初穂料に「御」または「お」を付けるかは、好みの問題です。市販品によっては、印刷された表書きが付属されていることもあります。

水引の下段・中央には、ご祈祷を受けるお子様の名前をフルネームで記載します。親の名前ではありませんので、ご注意ください。

外袋の裏側は何も記載するところがないので、そのまま包みます。

◉ 2人以上でご祈祷を受ける場合の表書き

兄弟姉妹でご祈祷を受ける場合には、初穂料によって包み方が異なります。

・人数ごとに初穂料が設定されている場合:連名にし1つの封筒で納める

・初穂料×人数分の場合:それぞれ封筒に包み納める、連名にして合計金額を納める

連名の場合は、上の子がフルネーム、下の子は上の子の名前の隣に名前だけ記載します。夫婦連名と同様です。↓

のし袋の書き方〈中袋(中包み)・表と裏〉

お金を入れる袋を、中袋(中包み)といいます。(細かくいえば、封筒型は中袋、紙で包むタイプが中包みです)

中袋の表側には入れたお金の金額、裏には住所・子どもの氏名を記載します。上述のテンプレート画像を参考にしてみてください。

※ 地方や家、封筒によっては、裏面の住所の前に小さめに金額を記載することもあります

表の金額の記載には、「金 伍仟円」、「金 壱萬円」といった大字(だいじ)を使います。書いにくい場合には、「五千円」「一万円」の漢数字でも構わないとされています。

【大字(だいじ】 ( )内は漢数字

壱(一)、弐(二)、参(三)、四、伍(五)、、、、

拾(十)、弐拾(二十)、、

阡・仟(千)、萬(万)

※ 漢数字では「一」に線を足すと「二」とするなど改ざんができます。そのような改ざん防ぐために、大字が用いられます。

初穂料は新札(ピン札)?

初穂料で包む紙幣は、新札・ピン札にする必要はありません。

ただ、神様への感謝の気持ちですから、シワや汚れがあるお札は避けた方がいいでしょう。キレイなお札で納めましょう。

初穂料のお札の入れ方は?

初穂料は慶事です。中袋からだした時に、お札の顔が上に見えるように入れましょう。

初穂料の渡し方・タイミング

初穂料は、基本的に神社の受付でご祈祷を申し込む際に納めます。ご祈祷が予約制であれば、予約時に確認しましょう。

多くの神社では、祈祷の申し込み用紙が用意されています。申込用紙に必要事項を記載し、のし袋に包んだ初穂料を一緒に渡します。

初穂料は、結婚式や葬儀や法事の時と同様に、「ふくさ」に包んで持参します。ふくさに包んで持ち歩くのは、大切に持ってきたという気持ちの表れです。慶事ですから、ふくさは暖色系か紫を使用しましょう。

寺院での七五三ご祈祷なら?

七五三のご祈祷は、寺院でも受けることができます。ご祈祷料やのし袋の考え方は、神社と同様です。

寺院で七五三のご祈祷を受ける際の表書きは、「お布施」または「ご祈祷料」です。

さいごに

七五三のご祈祷は、神社でも寺院でも受けることができます。

ご祈祷料は

・紅白の蝶結びの熨斗袋、もしくは白無地封筒

・表書きは神社であれば「初穂料」、寺院であれば「お布施」「ご祈祷料」

・ご祈祷料の相場は、5,000〜10,000円程度

神社や寺院によっては、納め方に指定がありますので、事前に確認しておくと間違いありません。10月中旬から11月上旬の週末は、七五三詣で神社も混み合います。当日も余裕をもってお参りするといいでしょう。素敵な1日をお過ごしくださいね。