お歳暮やお中元は誰に、いつ、どのようなものを贈るといいのでしょうか。

今回は、お歳暮やお中元のについて基本的な考え方や注意点をご紹介します・

お歳暮やお中元は誰に送るの?

お歳暮やお中元とは?

お歳暮やお中元は今でこそ日頃お世話になっている感謝の気持ちの品として、先輩や上司などにも贈りますが、昔は家族や親戚だけのやり取りで、お盆や正月に帰ってくる先祖霊へのお供え物がはじまりと考えられています。

江戸時代になると、お盆や年末の半年ごとに掛け売りの精算をする際に、得意先にお礼の贈り物をするようになりました。明治時代になると、上司やお世話になった方々にも贈り物をするようになり、現代のお歳暮の習慣につながります。

お歳暮やお中元の贈り先は?

一昔前までは、勤務先の社長や上司、習い事(子供の習い事含む)関係、お付き合いのある目上の方、両親、義両親、その他親戚関係など、ずいぶんと多くの方に贈っていたものです。

最近は、ライフスタイルや社会の考え方も変化し、両親や義両親、その他おつきあいの深い方、習い事の先生程度に贈る方も増えているようです。

地域や学校、習い事(茶道、花道、日本舞踊、習字、バレエなど)の種類によっては、今でも贈る慣習があるようです。一方で、企業はコンプライアンス上、贈答品の授受を禁止しているところが増えつつありますが、地方や中小企業の場合には上司や社長に贈る慣習が残っているところもあるようです。

お歳暮やお中元を両親に贈るべき?

本家や実家の先祖霊へのお供えから始まったとされるだけあって、現代でも実家や嫁ぎ先の義実家に贈るかどうかは悩ましい問題ですね。

毎年のことですし、一度始めると止めるタイミングが難しくなりますので、始める時によく考える方がいいでしょう。お歳暮やお中元でなくでも、日頃の感謝の気持ちを伝える方法はありますし、父の日、母の日、敬老の日、誕生日などの年間行事は他にもあります。家によって考え方も異なりますし、関係性によっても異なります。

仲が良く、負担を感じないのあればいいでしょうが、なんらかの負担を感じるようであれば、よくよく考えた方が良さそうですね。ただし、しきたりに細かい家であれば、面倒を避けるためにも贈っておく方が無難です。

お歳暮やお中元を贈る人の割合は?

時期になると、テレビCMやインターネット広告で散々目にする「季節のご挨拶」ですが、実際に贈る人の割合はどのくらいなのかご存知ですか?アンケートの取り方にもよりますが、驚きの結果ですよ。。

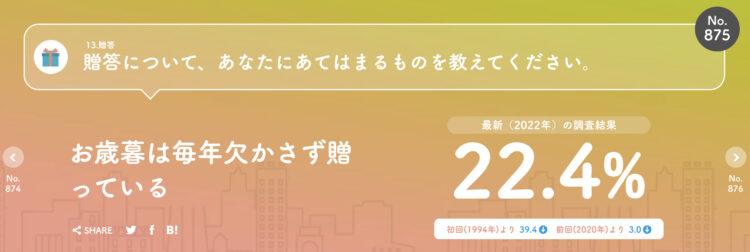

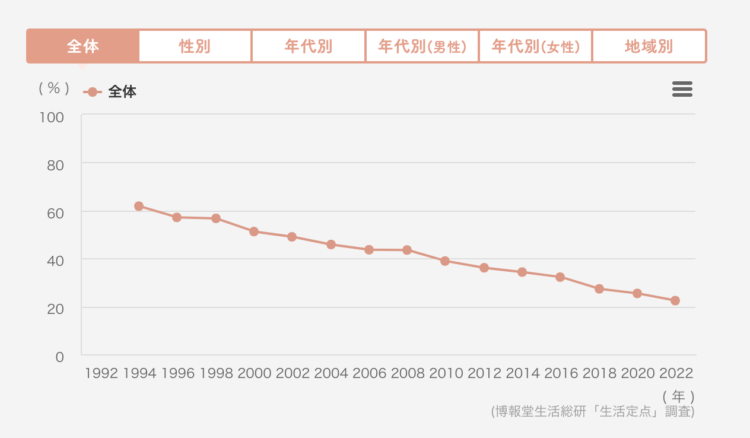

博報堂生活総研の定点調査によると、「お歳暮を毎年欠かさず贈っている」人は、なんと22.4%。5人に1人程度しか贈っていないのが現状です。

1994年には60%を超えていましたが、年々明らかに減少。この流れが変わることはなさそうな気がします。。

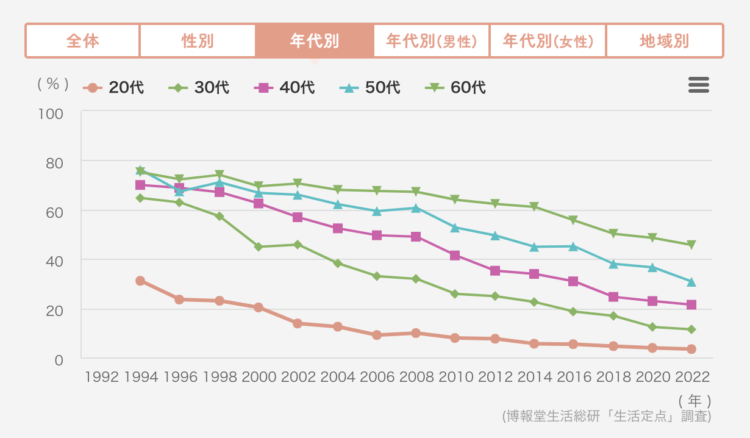

現在の60代でさえ、50%を切っています。

メディアでは散々見ますが、実際にはさほど贈っているわけでもないのですから、何か負担を感じるようであれば、無理をせずに自分たちに合った方法を考えるといいでしょう。

お歳暮やお中元はお贈るのはいつ?

お歳暮を贈る時期

お歳暮の時期は12月上旬から12月20日頃で、遅くても25日までには届くようにしたいものです。

昔は正月準備を始める12月13日頃から贈るとされていましたが、最近は早めの11月下旬から贈る人もいるようです。せっかちな時代になっていますね。。

喪中(忌中)など、なんらかの事情でお歳暮の時期を外してしまった場合には、のし紙(掛け紙)の表書きを変えましょう。

・年明け〜松の内(1月7日 / 地方によっては 1月15日):「御年賀」

・松の内明け〜立春:「寒中御見舞」「寒中お伺い」

お中元を贈る時期

お中元の場合には、地方によって時期が異なります。送り主ではなく、相手(受け取る側)の地方に合わせて贈りましょう。

北海道:7月中旬〜8月15日

東北・関東:7月1日〜7月15日(近年は6月下旬から贈る傾向)

北陸:7月初旬から7月15日の地区、7月初旬から8月15日の地区とある

東海、関西、中国、四国:7月中旬〜8月15日(近年は7月中に贈る傾向)

九州:8月1日から8月15日

沖縄:旧暦の7月15日

こちらも、時期が早まりつつあります、ライフスタイルの変化もあるので、気になる時にはデパートなどで確認すると間違いありません。

喪中(忌中)など、なんらかの事情でお歳暮の時期を外してしまった場合には、のし紙(掛け紙)の表書きを変えましょう。

・7月16日〜立秋前日:「暑中御見舞」

・立秋〜8月末頃:「残暑御見舞」

お歳暮とお中元のどちらが重要?

お歳暮・お中元のどちらか1つにするなら?

お歳暮とお中元のどちらかだけ贈りたい場合は、お歳暮にします。

お歳暮は「1年間お世話になりました」「来年もよろしくお願いします」の意味がありお中元より重要視されるからです。

特にお世話になった今年だけ贈りたい場合には?

今年は特にお世話になったので贈りたい、来年以降はわからない。。

そんな時には、表書きを「御礼」にしましょう。紅白の水引、蝶結びののし紙(掛け紙)です。

お歳暮やお中元は、毎年続けるのが前提です。そのため、一度始めると止めにくい、止めるタイミングがわからない、、ということにもなります。「御礼」であれば、そのような心配はありません。

お歳暮・お中元の相場や喜ばれるものは?

お歳暮やお中元の相場は?

お歳暮の相場は相手によって異なりますが、3000~5000円程度で、目上の人に贈る場合は5000円以上が相場とされています。

昨今の物価高で3千円程度は、難しくなるかもしれません。3千円程度の品物はありますが、内容が少なくなったり、小さくなったりしています。気持ちの問題ではありますが、相場に縛られ、あまり貧相なものを選ぶことは避ける方がいいでしょう。

逆に、あまりに高額だと、相手に恐縮されたり、場合によっては逆に失礼にあたります。

相場は、あくまで相場でしかないので、相手のとの関係性も考慮し、感謝の気持ちが伝わるような品物を選びましょう。

お歳暮・お中元で喜ばれるものは?

昔のお歳暮は、正月用の食べ物である新巻鮭などが多かったのですが、家族構成やライフスタイルの変化で傾向も変わりつつあります。

近年人気が高いのは、

- ちょっと贅沢系:高級フルーツ、ブランド牛など

- 産地直送の名産品:カニ、牡蠣など海産・魚介類など

- 個装・日持ち系:焼き菓子など

- 老舗・名店・有名シェフ系:調味料、総菜など

- アルコール系:ビール、ワイン、日本酒など

他にも、ハム・ソーセージなどの加工肉、おつまみ系、ジュース系なども不動の人気です。

特にお歳暮の場合、お正月に人が集まることも多いため、食べ物が人気です。ただ、長期保存・常温保存できないものや、冷蔵庫や冷凍庫でスペースをとるものは、いただいても困る可能性もあります。相手の家族構成なども考えて選ぶといいでしょう。

アルコール系も定番ですが、近年はお酒を控える傾向もあります。嗜好もありますし、健康上の問題もありますので、相手の事情や好みを知っている場合に限るといいかもしれませんね。

洗剤のような日用品、海苔、そうめん・うどんなどの乾麺は、一昔前の定番ですが、こちらも相手次第と言えるでしょう。

小さなお子さんがいる場合には、ジュースやゼリーなども喜ばれます。こちらは、お中元向きですね。

相手に喜ばれるコツ

喜ばれるコツは、相手やその家族の好みにあったものを贈ることです。家族構成や嗜好などを、日頃の会話から捉えておくといいでしょう。

直接手渡しする場合には、話題のもの、美味しいと評判のもの(仮に自分の好みではなくても)を選ぶのもいいでしょう。手渡す際に、「美味しいと評判なので」など、一言添えれば間違いありません。

こちらもCHECK

こちらもCHECK

-

-

お中元やお歳暮送り状は必要? 文例〜個人・ビジネス・メッセージカード

お中元やお歳暮の送り状は必要なのでしょうか。 マナー本では、お歳暮やお中元を持参でなく送る場合は必ず送り状を出すものだと書かれているのですが、最近は品物だけ贈るケースが増えています。 今回は、送り状を ...

続きを見る

さいごに

お歳暮やお中元はお世話になっている方への感謝の気持ちを表したものです。

ライフスタイルや、社会の考え方も変わり、贈ら無ない人も増えつつあります。一度贈ると毎年続けることが前提ですので、よく考えてかた送り先を決めるといいでしょう。

贈ると決めたら、相手(相手の家族)のことを考えて品物を選ぶといいでしょう。