独身時代はあまり気にしなかったお中元も、結婚後はどうすればいいか悩みますよね。

会社関係は、そういった贈り物が禁止や不要になっているところも増えていますが、自分の実家や義理の実家(義実家)は、自分あるいは夫婦で判断するしかないので悩ましいものです。

- 贈るとなったら、掛け紙(のし紙)の名前の書き方(名入れ)は?

- 送り状の書き方は?

- 一度贈ったら、一生続けるの?

気になることだらけですね。今回は、結婚後に親や義理の実家へ贈るお中元のポイントをまとめました。

お中元やお歳暮ってみんな贈っているの?

そもそもで、お中元やお歳暮ってどのくらいの人が贈っているのでしょうか。

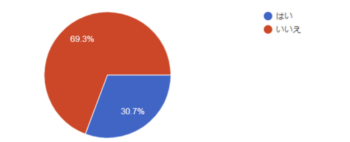

お中元やお歳暮を贈る人は30%程度?

主婦の友社が運営する、主婦のための情報&コミュニティメディア「暮らしニスタ」(https://kurashinista.jp/)が、30~40代の主婦層のお歳暮に関するアンケートを2020年に実施しています。

画像引用:PRTIMES

◉ 青:お中元やお歳暮を贈る予定がある:30.7%

◉ 赤:お中元やお歳暮を贈る予定はない:69.3%

贈らない派でも、

・そもそも贈ったことがない 【65%】

・思い出せる限り何年も贈っていない【20%】

・数年前から贈っていない 【11.7%】

・今年から贈らないことにした 【3.3%】

と、2020年に限らず、そもそもで贈らない人が多いようです。

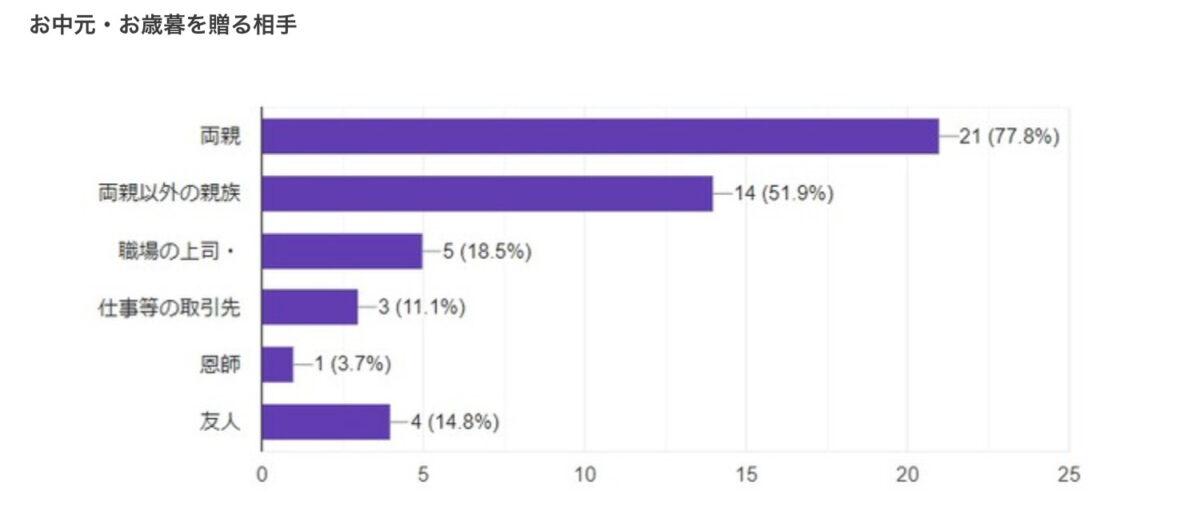

お中元やお歳暮を贈る相手はほぼ親族?

アンケート対象が主婦(専業かパートなどと兼業)ではありますが、お中元やお歳暮を贈る相手は、両親(77.8%)、両親以外の親族(51.9%)と、ほぼ親族。時代の変化もあるのでしょうが、職場の上司(18.5%)や取引先(11.1%)と、仕事関係はかなり少ない印象ですね。

お中元やお歳暮を贈る人が全体3割、その役8割が両親に贈る(予定)ということは、全体で見れば約24%、4人に1人は両親に贈っているようです。

画像引用:PRTIMES

調査対象は、全国の30~40代の既婚主婦100名なので、共働きだとまた違うのでしょうが、リアルな感じありますね。

◆調査対象 (調査機関 2020年6月26日~7月3日)

・主婦の友社「暮らしニスタ」ユーザー

・30~40代の既婚主婦(30代40%、40代60%)合計100名

・東京都含む関東在住40%、関西20%、九州10%、その他20%

・子どもがいる53.4% 親と同居 6%

・専業主婦34.1%、パート含め兼業主婦53.4%

年代別ではどうなの?

ネオマーケティングがお中元に関して実施した調査結果によると、

・「必ず贈る」、「贈る予定である」の合計は、全体では38.3%

・20代では26.2%、30代では25.4%、40代では30.3%、50代では38.4%、60代以上では55.4%

年代が上がるほど、お中元を重視しているようですが、今後はさらに減る傾向になりそうですね。

お中元お歳暮は結婚後に親に送るべきなの?

お中元やお歳暮は、日頃お世話になっていることへの感謝の気持ちと、暑い時期や寒い時期の相手の健康への心遣いとして贈るものです。そうはいっても、負担もあるし、時代も変わったし、、決め兼ねることもあるでしょう。

贈る派と贈らない派の理由は、決める時のの判断材料にもなりますので、ご紹介します。

贈る派の理由

- マナーのしっかりしている嫁と思われる(特に田舎の場合)

- 親との関係を円滑にするため

本来の感謝の気持ちや、相手方の健康を気遣う心遣いで贈る人だけでなく、「季節の挨拶」「マナー」という考え方や、印象をよくするためという現実的な理由で贈ることも少なくないようですね。

贈らない派の理由

- 一度贈ると死ぬまで止められないから

- 親子間なのに他人行儀だと感じる(形式的過ぎる)

- 誕生日などの贈り物や、実家に帰る時のお土産がある

- 贈ると相手がお返しを考えることになり、相手(親側の)負担になる

贈らない理由にもいろいろありますね。確かに全部うなづけます。

結局どうすればいい?

今、ここで悩んでいる方は、基本的に「贈らなくてもいいのであれば贈りたくない/贈らずに済ませたい」という気持ちが、根本にあるのではありませんか?

贈るもの、贈りたいと考えている方は、少なくても「実家や義理の実家に贈るべきか』など調べたりはしないでしょうから。。。

慣習として残ってはいますし、「マナー」として当然贈るべき論調の方もいらっしゃるようですが、贈らないからといって非人道的なわけでも、世間知らずなわけでも、マナー違反なわけでもありません。

社会生活の変化もあり、前述のアンケートによれば、4人に1人は両親に贈っているようですが、、4人に3人は贈っていないわけですから、難しく考えなくても大丈夫です。しかも、60代以上でさえ55.4%なのですから、もうマナーがどうのの時代は変わったといって良さそうです。

乗り気ではない場合には、わざわざ頭を悩ませてまで送る必要はないのですよ。

「親の考え方次第」で決めるのもアリです

自分の実家であれば、贈りたい時に好きなものを贈ればいいだけですから、さほど気にはならないでしょう。気になるのは、義理の実家ですよね。

配偶者と相談して決めるのが一番なのですが、男性の場合女性側に丸投げお任せで相談にもならないことはありますね、、、言い方はよくないですが、義理のご両親がマナーやしきたりに厳しい場合には、深く考えずに年間行事として贈った方が無難です。選んだり、贈る手間はかかりますが、不要な圧をかけられることもありませんので、逆に気が楽なものです。

義理のご両親がそういうことを気にしないのであれば、お中元やお歳暮といった季節の挨拶よりも、誕生日、父の日、母の日、敬老の日などの行事の際や、遊びに行った時の手土産、旅行などにでかけた時のお土産などでも、十分に気持ちは伝わることと思います。

なお、義理の御母様からの「もう家族なんだし、そんなことに余計なお金使わなくてもいいのよ」との一言で、季節の挨拶は一切なしになった友人もいます。

お中元を親に贈る場合の のし(かけ紙)の表書き・名前の書き方は?

お中元ののし紙(掛け紙)の表書きの書き方は?

「お中元」「御中元」どちらでも構いません。

お礼の品という体裁にしたければ、「お礼」または「御礼」と書きます。

お中元ののし紙(掛け紙)の熨斗(のし)に決まりはある?

熨斗の絵柄はいくつかありますし、購入するお店によっても異なりますが、一般的に使用されているものであればどれでも構いません。

お中元ののし紙(掛け紙)の水引はどれ?

お中元では、紅白の水引を用い、結び方は蝶結びが一般的です。

お中元ののし紙(掛け紙)の名前の書き方は?夫婦なら?

◉ 個人名で贈る場合

個人名で贈る場合は、水引をはさんで表書きの真下にフルネームで書くのが一般的です。

目下の方へ贈る場合は、姓(苗字)のみでも問題ありません。

◉ 夫婦連名で贈る場合

夫婦連名で贈る場合は、夫がフルネーム、その左側に妻の名前のみを書きます。

◉ 連名で贈る場合

贈り主が複数いる場合は、人数によっても書き方が異なります。

✅ 2〜3名の場合

地位が高い(役職が年齢など)人が右です。

地位が同じである場合は、あいうえお順に右から書くのが一般的です。

✅ 4人以上の場合

代表者の名前が表書きの真下の位置(中央)にきます。その左側に「有志一同」「他一同」などと書き、「一同」とされた人たちの名前は、中包みに記載するのが一般的です。

買ったお店でのし紙(掛け紙)がもらえなかったら?

- ネット上にテンプレートがたくさんあります。名前などの必要事項を入力し印刷します

- Amazonなどでも購入できます。名入れもできますし、表書きや名入れもできますし、熨斗と水引のみのものなど種類も豊富です

- 実家で持参であればのし紙(掛け紙)不要ともいえますが、手土産とお中元の区別がつかなくなります。気にならなければのし紙(掛け紙)は不要、区別がつくようにしたければのし紙(掛け紙)を利用するのが無難です。

ポイント

のし紙(掛け紙)の書き方で悩むような場合には、百貨店やギフト対応がしっかりしている菓子屋や果物屋で購入すれば間違いありません。買いに行く手間はかかりますが、「○○(義理の実家/実家/取引先/友人等)用」と伝えれば、一般的なものを教えてもらえます。

オンラインショップの場合には、届けてもらえるので手間要らずではありますが、のし紙(掛け紙)などの、自分で入力する必要があります。メールなどの問い合わせに対応しているショップもありますが、やりとりに多少の時間や手間がかかります。

実家や義実家へのお中元・お歳暮に送り状は必要?

以前は送り状を添える、手紙やハガキで先に出すのが一般的とも言われていましたが、最近はあまり見かけなくなりました。

むしろ「送り状」というと、郵送や宅配の送付用の伝票のことと思われても不思議ではないくらいです。

昔は、お中元やお歳暮などの季節の挨拶は持参していました。なんらかの事情で持参できない場合には、代わりに日頃のお礼とご挨拶として「送り状」をつけて送付していたのです。

時代も変わり、人々の生活範囲は広がりました。お世話になっている人や、実家、義実家に季節ごとにご挨拶に伺える距離にいるとは限りませんよね。また、昔と比べそれぞれの生活も忙しなってきており、その度に伺うことも双方のスケジュール上難しいこともあります。宅配事情も昔では考えられないほど便利になりました。

現代ではお中元やお歳暮は郵送や宅配でお届けするのが一般的です。必ずしも必要なものではありませんが、日頃のお礼や季節のご挨拶として連絡をいれておくのはおすすめですよ。

なお、昔は手紙やハガキが一般的でしたが、最近は連絡方法も多岐に渡っています。相手によっては、電話はもちろん、メールやLINEなどのチャット、SMSなどでも構わないでしょう。

さいごに

実家や義実家にお中元やお歳暮を贈るかどうかは、結婚したら最初に誰もが悩むことかもしれません。

地域差や親や義理の親の考え方、生活環境によっても異なるため、正解はありません。「贈られて当然」と思われる相手であれば、面倒や不快な思いを避けるためにも、贈っておく方が無難です。

そういう相手でもなければ、必ずしも「贈らなければならない」ものではありませんので、あまり深く考えないことをオススメしますよ。感謝の気持ちや、相手への健康への心遣いは、形式的である必要はないのですから。

最近は、よくわからないマナーが激増しているようですが、いつだって大切なことは気持ちです。形式に囚われすぎて、大切な「気持ち」の部分をどこかに置き忘れないようにしてくださいね。

こちらもCHECK

大人のマナーが良く解るおすすめ本3選 by Amazon

「さすが! 」といわせる大人のマナー講座 文部科学省後援

「育ちがいい人」だけが知っていること

大人の語彙力が使える順できちんと身につく本