12月にはクリスマスソング、クリスマスが終われば「もうい〜くつ寝ると〜」、年が明ければ琴の名曲「春の海」そして「と〜しのはじめの」と、世のBGMも目まぐるしく変わります。

さて、その「と〜しのはじめの」の曲名や、読み方をご存知ですか?

曲自体は覚えていても、曲名や、読み方、歌詞、意味などは覚えていないものですね。

今回は、この曲に関することをまとめておきます。

一月一日「としのはじめの」で始まる歌のタイトルや読み方は?

「年の始めの ためしとて」で始まる歌曲は、

・曲名:一月一日(いちげつ いちじつ)

・上眞行(うえ さねみち)作曲、千家尊富(せんげ たかとみ)作詞による小学唱歌

「いちがつ ついたち」ではなく、「いちげつ いちじつ」。なんとも時代を感じる読み方でした。

1893年(明治26年)、文部省が発行した「小学校祝日大祭日儀式用歌詞並楽譜」という、小学校で祝祭日に行う儀式に歌う曲として選定・発表された中の1曲です。明治期から戦前にかけて小学唱歌として歌われていました。 ※祝日大祭日唱歌についてはこちらの記事が参考になります。

「一月一日」がタイトルである曲は、他に小山作之助作曲、稲垣千頴作詞によるものもありますが、現代において有名なのは千家尊福作詞のものです。フジテレビ系列で1964年〜2010年の新春に放送されていた大型バラエティ番組「新春かくし芸大会」で使われていたテーマソングの原曲であったことも、大きな理由です。

番組が終了してしばらく経ちますが、オトナ世代の耳にはよく馴染んだお正月の代表的な楽曲です。

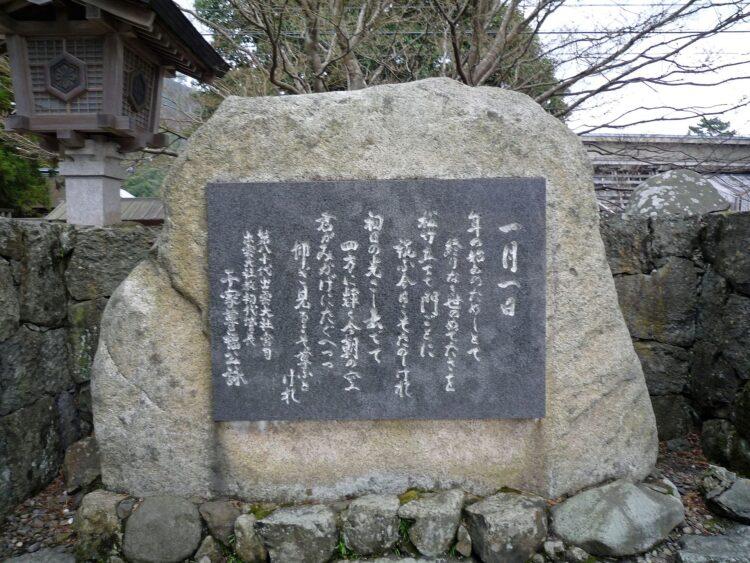

ちなみに千家尊福は出雲大社第80代出雲国造。そのため、出雲大社神楽殿東側に「一月一日」の歌碑が建てられていますよ。

「一月一日」の歌詞やその意味は?

「一月一日」の歌詞は?

【一番】

年のはじめの 例(ためし)とて

終(おわ)りなき世の めでたさを

松竹(まつたけ)たてて 門(かど)ごとに

祝う今日こそ たのしけれ【二番】

初日のひかり あきらけく

治まる御代の 今朝の空

君が御影(みかげ)に 比(たぐ)えつつ

仰ぎ見るこそ 尊けれ

[/su_quote]

引用元:https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%B8%80%E6%9C%88%E4%B8%80%E6%97%A5

二番の歌詞は「あきらけく」と「治まる」が明治の元号を表すことから大正2年に次のように変わりました。

【二番変更後】

初日のひかり 差し出でて

四方(よも)に輝く 今朝の空

君が御影(みかげ)に比(たぐ)えつつ

仰ぎ見るこそ 尊けれ

引用元:https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%B8%80%E6%9C%88%E4%B8%80%E6%97%A5

一番の歌詞はともかく、二番の歌詞は現代的には難易度高めです。。

「一月一日」の歌詞の意味は?

一月一日の歌詞の意味は次のようなものです。明治、大正、昭和の戦前という、時代感に溢れています。

【一番】

一年の初めに行う決まりごとの風習として

今の天皇陛下の御代が、終わりなく繁栄し続けることを願って

門松を家ごとに門に立て並べて

ご近所みんなでお祝いする今日は とても楽しいことですね

【二番】

初日の出を見ていると、徐々に光が空に差してきます

四方が曇りなく輝く今朝の空模様は元旦に相応しく、めでたいですね

この空の様子と重ねて天皇陛下のお姿を思い浮かべると

このように空を仰ぎ見ることが、天皇陛下を称える尊い気持ちになります

一月一日の祝日 昔の過ごし方は?

昭和になると、四方節(1月1日)、紀元節(2月11日)、天長節(昭和天皇の誕生日4月29日)、明治節(11月3日)の4つの祝日には、家の門柱に国旗を掲げて小学校へ登校して儀式をするようになりました。この時、子供たちは儀式に出席することから、当然きちんとした服を着て登校する決まりでした。

この儀式では、天皇陛下と皇后陛下の写真を掲げて最敬礼したり、君が代や「一月一日」のような儀礼唱歌を歌います。その後儀式が終了すると、子供達に先生から紅白の菓子が配られて下校という流れだったのです。

祝日なのに学校に登校するというのは、今の感覚からすると不思議ですよね。

◆年賀状のお悩みには→年賀状作成時に知っておきたいこと 【目次】