香典袋を購入したら中袋がなくて、驚いたり、焦ったりした経験ががある方も少なくないかと思います。

香典袋は、中袋をつけて利用する地域が多いのですが、中袋を使わない地域もあります。そのような地域では、そもそも中袋なしの香典袋が売られています。

今回は、

・中袋なしで問題ないのか、中袋をつけるべきか

・中袋なしの場合の、金額等の書き方(裏面)

・中袋が必要ならどうすれば良いのか(作り方や包み方等があるのか)

以上について、まとめておきます。

中袋なしの香典袋を購入してしまった場合は?

購入した香典袋が中袋なしだったとしても、慌てなくて大丈夫です。

市販の香典袋の多くは中袋がついているのですが、地域によっては中袋を使用しないため、中袋なしの香典袋が販売されていることもあります。それは、そもそもで中袋なしの商品であり、欠陥品ではありません。

中袋を使用しない地域では、「不幸が重ならないように」と二重袋を嫌うのが理由です。

また、水引が印刷された香典袋では、中袋がついていないものが、コンビニや100円ショップ、スーパーなどで全国的に販売されています。

まずは、葬儀を行う地域では「中袋なしが普通か」「中袋を使うのが普通か」を確認してみましょう。

家族が詳しければ聞くのが一番早いです。他にも、その地域で生まれ育った知人に聞く、葬儀を行う会社に電話して聞く方法もあります。今現在自分も住んでいる地域であれば、地域の書店やスーパーなどで購入しその際にお店の人に聞く方法もあります。

中袋なしの香典袋には、次のような理由が考えられます。

- 不幸が重ならないように 〜 中袋と上包み両方だと2重だから不幸が重なる意味に通じる

- 受付で手間を省くため 〜 中袋があると2回開封するため手間がかかると感じる人もいる

- 金額が少ない場合は中袋なしの略式でも構わない

「不幸が重ならないように」との理由から二重にしないのは、一部の地域の考え方とされていましたが、現在全国的に広まっているとの説もあります。でも、Amazonで売れている香典袋では中袋がついているものが多いです。

中袋がついていないものは、水引が印刷のものや、10袋入りで500円程度の安価なものです。

「全国的に広まっている」説の根拠もよくわかりませんので、「地域性」がわからない場合には、あまり気にする必要もないように思います。

中袋なし香典袋の裏面 住所・氏名・金額の書き方は?

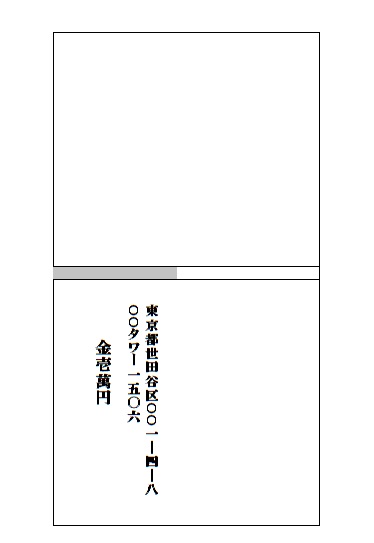

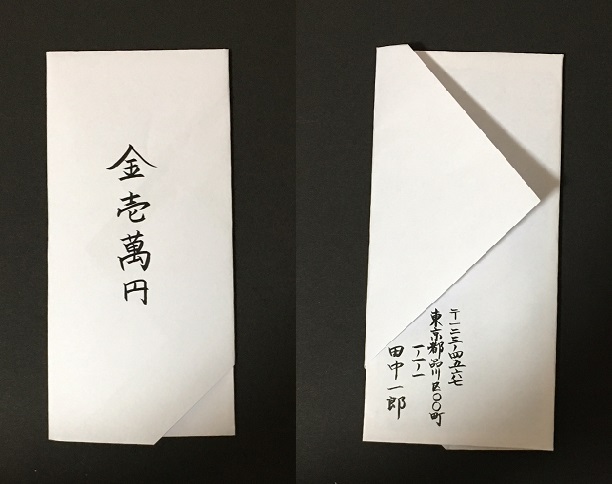

中袋なし香典袋の裏面の書き方

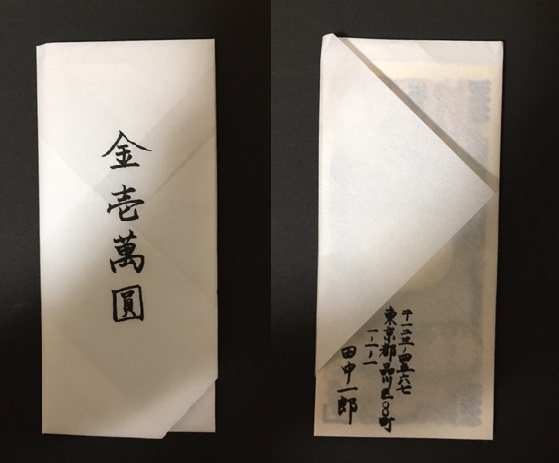

中袋なしの香典袋の場合には、表面下に自分の氏名を、裏面に金額と住所を記入します。

裏面に住所などを記入する欄が印刷されている場合はそれに従います。もし印刷されていない場合は、縦書きで次のように書きます。

香典の項目はどこまで書く必要があるの?

一般的な記入項目です。相手との関係性等によっては、省略することもあります。

【住所は?】

たとえ相手が自分の住所を知っている場合であっても、住所は記入しておきましょう。

香典返しや、喪中ハガキなどでも使用しますし、喪家が把握・管理しやすいように記入する方が親切です。中には、記入することが「マナー」と考える人もいます。

【金額は?】

金額は、香典袋に記載することで名前と金額を照合することができるため、記入するほうがいいでしょう。

【郵便番号や電話番号は?】

書いた方が親切ですが、住所や金額と異なり必須ではありません。

【故人との関係は?】

こちらも、故人以外との面識がないような場合には、記入する方が親切ですが、必須事項ではありません。

喪主やご遺族との面識がない場合には、喪家で故人との関係がわからず、悩ませてしまうため書く方が親切であると、考えられています。

香典の中袋が必要な場合の方法は?

購入した香典袋が中袋なしでも、中袋を使用したい場合でも、対処法はありますので大丈夫です。

(1)中袋の代わりに半紙や奉書紙、コピー用紙で包む

(2)中袋に代わるものを購入する

(3)中袋付きの香典袋を買い直す

では次に、1つずつ確認しましょう。

(1)中袋の代わりに半紙や奉書紙、コピー用紙で包んで出す

奉書紙は以下のようなものがあります。

Amazonなどのネット通販や、大きな文具店であれば購入できますが、地域の書店や文具店では必ずしも扱いがあるとは限りません。

入手できない、時間がないような場合には、家にある半紙やコピー用紙で代用も可能です。

(2)中袋に代わるものを購入する

中袋だけ購入する方法もあります。

郵便番号欄のない封筒を使います。白無地の封筒は、弔事だけでなく慶事でも使えます。

白無地の封筒はなにかと使えますし、私はよく書き損じをするので、白封筒は常備しています。

(3)中袋付きの香典袋を買い直す

急いでいるような場合には、中袋付きの香典袋を買い直せば解決します。

コンビニ等でも購入できます。購入時に、中袋がついているかは、必ず確認しましょう。

水引が印刷のもの、安価なものの場合、地域に関わらず中袋なしの可能性が高いので、よく確認しましょう。

香典の中袋 コピー用紙と半紙による作り方

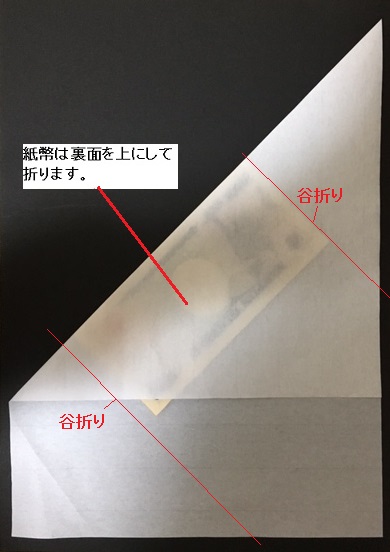

中袋を作る場合、身近にあるコピー用紙や半紙で作るのがお手軽です。

半紙よりもコピー用紙の方がサイズが小さいので、どこのあたりで紙を折るかを注意する必要があります。紙は数枚用意して、練習してみるのがいいでしょう。

ただ、半紙は紙質によっては文字が滲んだり、下に沁みてしまう可能性があります。質感は劣りますが、コピー用紙の方が使いやすいかもしれません。

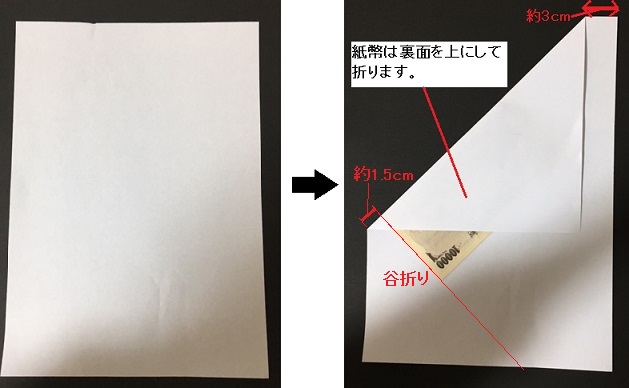

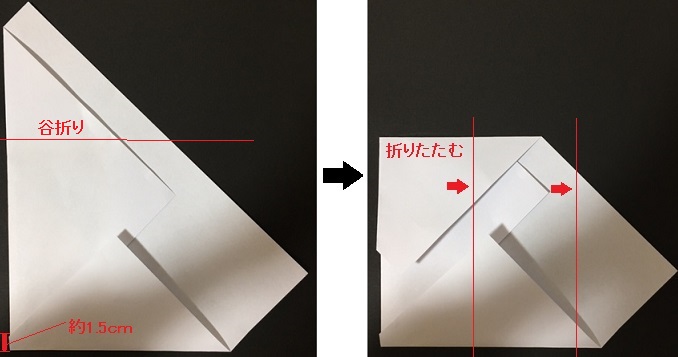

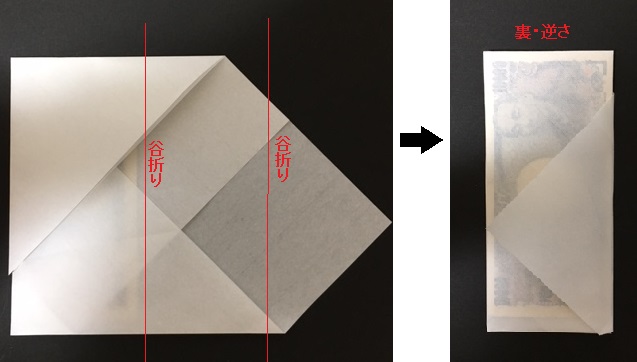

コピー用紙による作り方

以下の図のように折っていきます。図の中の3cm、1.5cm等の幅は目安ですが、そのくらいで折る方が仕上がりがきれいになります。

↓

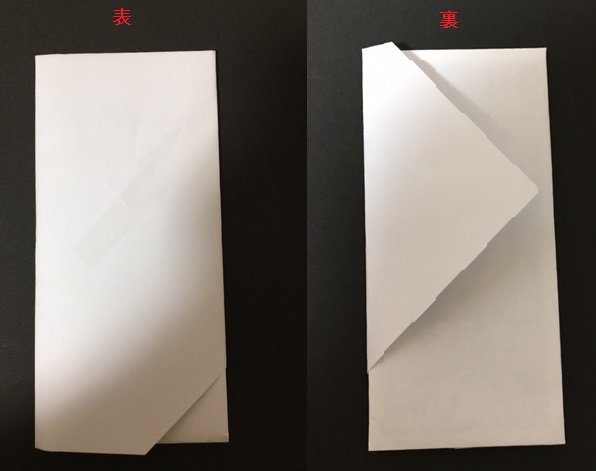

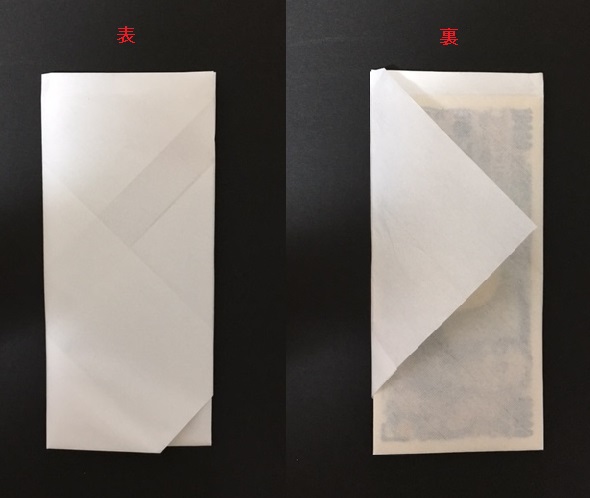

弔事における中袋の向きは、次のようになります。(表面の右下が欠ける形とされています。)

金額、氏名、住所を入れると次のようになります。(裏面はスペースが少ないし、郵便番号は任意なので無くても問題ありません。)

半紙による作り方

↓

上と同様に、弔事における中袋の向きは、表面の右下が欠ける形とされています。

金額、氏名、住所を入れると次のようになります。(上の場合と同様に、郵便番号は必須ではありません。)

ただ、今回試した半紙と筆ペンの組み合わせは、滲みが酷く、裏側にインクが沁みてしまいましたし、文字も読みづらくなっています。

半紙を使う場合は、折る前に滲まないかを確認した方がよさそうです。

さいごに

中袋なしか、中袋ありかなどの、細かな作法は地域慣習、家の考え方等によってさまざまです。

しかも、現代社会では、なんでも簡単に検索できるため情報に地域性がありませんし、お付き合いも全国区です。生まれ育った地でのお葬式であればまだしも、就職や転勤、結婚などで地域慣習を知らない土地でお葬式に参列することも珍しくありません。

一部「マナー」にうるさい方もいることは確かですが、弔事の場合はよほどの失礼がなければ、大きな問題になったり、後々陰口を叩かれるようなことはないのですから、気にしすぎないのが一番です。

むしろ、住所氏名をきちんと買いたか、読みやすい字で書いたか、包んだ額面と記入した金額にあっているか、といったことをよく確認しましょう。

なお、経験談ですが、いただいた香典の文字があまりに達筆で判読不能。「この文字はなんだ?」と、香典袋を親族数名で確認したこともあります。結局、遠戚の方で別の親戚が親しくしていたので、どなたなのかわかりました。これが、故人の仕事関係者や個人的なお付き合いで、身内も含めその方と面識がなかったとしたら、わからないままどうにもならなかったかもしれません。

読みやすい字は、大切です。