親など高齢者が老人ホームなどの介護施設に入居する際に、位牌の持ち込みを希望することがあります。

施設への位牌の持ち込み、供養、手続き、運び方、複数ある位牌のまとめ方、並べ方などの、基本的な考え方をまとめておきます。

位牌だけの引越しは可能?

仏壇と位牌はセットのような気もしますが、位牌だけ引越しすることは可能です。ただ、引越しに際して必要な供養もあります。

位牌を移動するのに必要な供養は?

仏教の多くの宗派では、仏壇や位牌を家から別の場所へ移動させる際、移動前に魂抜きの法要(閉眼供養)を行い、移動後に魂入れの法要(開眼供養)を執り行います。

【位牌を引越しする際の手順】

- 閉眼供養:位牌を移動する前に僧侶に来ていただき、魂抜きをしていただく

- 引越し

- 開眼供養:位牌の移動先に僧侶に来ていただき、魂入れをしていただく

閉眼供養(へいげんくよう)により、位牌はただの木に戻り、開眼供養(かいげんくよう)によりただの木が故人の魂が宿る位牌となります。

宗派や寺院によって考え方が異なるため、事前の確認は必要です。

例えば、高田派以外の浄土真宗では、手を合わせるべきはご本尊のみとされ、位牌そのものがありません。ただし、仏壇を移動させたり処分する際には、遷座法要(せんざほうよう)、浄土真宗における魂抜き・閉眼供養を営みます。

位牌が複数ある場合は?

位牌は、複数ある場合もあります。位牌の引越しの際に、複数ある位牌をまとめることを考えてみてもいいでしょう。

その場合には、回出位牌 / 繰り出し位牌(くりだしいはい)や、先祖位牌としてまとめることが多いかと思います。まとめ方は後述します。

位牌をまとめる際にも、閉眼供養(魂抜き)や開眼供養(魂入れ)を営みます。菩提寺に相談すると、手順等に無駄がありません。

位牌は老人ホームや介護施設に持ち込める?

さて、高齢者の希望は「位牌の引越し」ではなく「位牌の持ち込み」です。

この場合には、引越し先である施設側の確認が必要です。施設にもよりますが、個室の場合には位牌の持ち込みは可能でしょう。ただし、それで解決ではありません。

【位牌持ち込みでの注意点】

- ろうそくやお線香は不可

- 室内での読経は不可(魂入れ・開眼供養 を営むことができません)

- 部屋のスペースによっては、置き場所が不安定

位牌を持ち込み、毎日手を合わせることはできても、家にいる時のようにお線香をあげることはできません。

位牌の移動等に必要な供養をすることもできません。これに関しては、菩提寺に相談してみましょう。おそらく、、、大丈夫です。

また、仏壇を持ち込まない場合には、室内の棚やタンス、テーブルの上などに安置することになります。入居者の介護状況などによっては、難しい場合もあります。

【現実的な方法は?】

広い個室や、入居者が健在(自由に歩き回れるなど)であれば、位牌の持ち込みも可能でしょうが、部屋が狭かったり、車椅子や要介護の場合には、難しいと言えるでしょう。位牌ではなく、写真などを持ち込むことが現実的です。

持ち込んだところで、安置できる場所もなく、介添や部屋の清掃の際に倒れたりする可能性もありましたので、仕方のないことなのか思います。

位牌の運び方は?

老人ホームや介護施設、あるいは他の家族の家に位牌を移動する場合には、運ぶのは自分たちです。

閉眼供養で、位牌から「ただの木」になってはいますが、大切なものですから風呂敷や袱紗に包んで持ち運びます。両手で下(台座)と横(文字板)を支えるようにして持つことがポイントです。

位牌が複数ある場合の並べ方は?

位牌の並べ方〜上座下座はどっち?

位牌が複数ある場合には、基本的に次のように並べます。

【位牌の並べ方】

- 仏壇の奥が上座、手前になるほど下座

- 仏壇の上段が上座、下段になるほど下座

- 仏壇に向かって右側が上座、左側になるほど下座

- 並べる順は年功序列、先に生まれた順

- 夫婦の婆には夫が右側、妻を左側に並べる

ちなみに、これは昔のお雛様の飾り方と同じです。昔は向かって右側が上座とされていました。

明治時代に外国の影響から皇室において男性が左側に立つように改められました。そのため、現代のお雛様は左側がお殿様、右側がお姫様というのが多いです。

仏教においてはこの影響は特になく、昔の習わしがそのまま続いています。

複数の位牌を1つにまとめる方法は?

位牌が増えてきたり、仏壇の移動などで、すべての位牌を安置することが難しくなった場合、位牌を1つにまとめることが出来ます。まとめる方法にはいくつかあります。

【複数の位牌をまとめる方法は?】

- 回出位牌(繰り出し位牌)

- 先祖位牌位牌+過去帳

- 夫婦位牌

回出位牌(繰り出し位牌)

回出位牌(くりだしいはい)、繰り出し位牌とも書きますが、箱型の1つの位牌に10枚前後の札板が納めれれています。それぞれの札板に、戒名や没年月日、俗名(生前の氏名)、没年齢などを書き写してお祀りします。

近年は部屋に合わせて、モダンな位牌も人気です。

先祖位牌+過去帳

ご先祖様個々の位牌を、先祖位牌とし1つにまとめることができます。その場合には、過去帳を別途用意し、故人の戒名や没年月日、俗名(生前の氏名)、没年齢など記入しておきます。

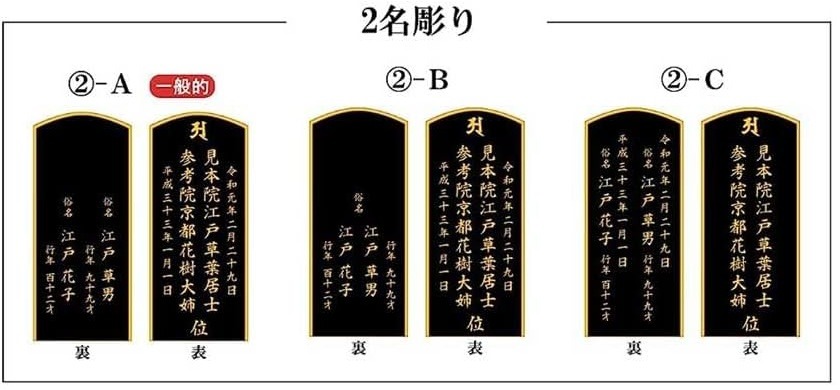

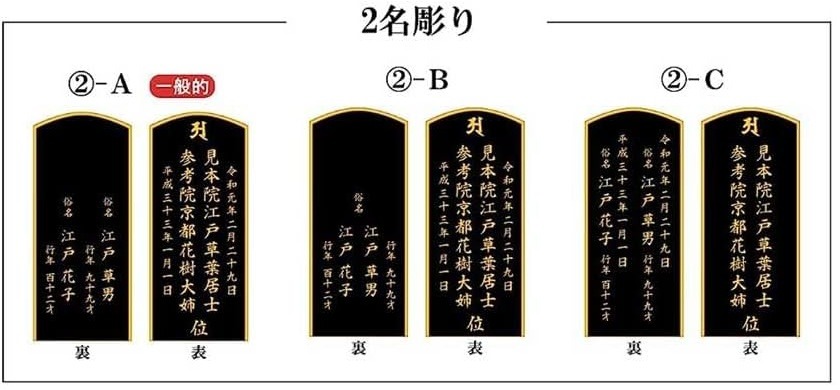

夫婦位牌

1つの位牌に夫婦を連ねて名入れしてもらうこともできます。

位牌をまとめる手順は?

位牌をまとめる手順

位牌をまとめる場合、一般的には次の手順で行います。宗派によっても異なりますので、菩提寺に確認すると間違いありません。

【位牌をまとめるには?】

- 位牌の名入れに必要な情報の確認をします

- 新しい位牌を用意し、名入れ(文字入れ)してもらいます

- 菩提寺に古い位牌の閉眼供養と新しい位牌の開眼供養をしてもらいます

- 古い位牌は、お焚き上げ、もしくは家庭ごみとして処分します

昔は、三十三回忌や没後30年等の区切りに「〇〇家先祖代々之霊位」のように先祖位牌にまとめ、過去帳で管理することが多かったそうです。

住宅事情や社会生活の変化もあり、現在では早めに先祖位牌や回出位牌(繰り出し位牌)にまとめる傾向があります。

位牌の名入れの必要情報

位牌に文字入れをしてもらう際に、必要な情報があります。

【位牌の文字入れに必要な情報とは?】

- 戒名

※ 宗派によっては戒名の上に「梵字(ぼんじ)」「妙法(日蓮宗の場合)」「法名(真宗の場合)」等を入れることもあります - 没年月日

- 俗名

- 没年齢

没年齢は、地域等によって、満年齢・数え年のいずれか、年齢の上に「行年」「享年」等を入れる、「才」と「歳」の使い分けなどもあります。既存の位牌の内容をそのまま文字入れできればいいのですが、位牌によって表記が異なるような場合には、菩提寺に確認すると間違いありません。

位牌が古くて文字が読めない! そんな時の解決法

古い位牌の場合、文字が読みにくい、文字が消えかかっている、旧漢字でよくわからない、、ということもあります。実際我が家もそうでした。解決法はいつくかあります。

【文字入れ情報の確認方法】

- 家の過去帳で調べる

- お墓の墓誌で調べる

- 菩提寺の過去帳で調べてもらう

- 菩提寺に相談する

位牌に記入する情報は、ご先祖さまの大切な情報です。大変でも、きちんと確認してから進めましょう。

位牌をまとめる費用は?

位牌をまとめるには、位牌の購入や名入れ(文字入れ)の費用と、開眼供養、閉眼供養のため寺院へのお布施が必要です。

位牌は、材質や大きさ、デザインによって金額が異なります。数千円程度で収まることもありますし、数万円かかるものもあります。

供養にかかる費用は、寺院やまとめる位牌の数によっても異なります。数千円〜数万円と幅がありますので、相場といったものは当てになりません。。

参考までに、実家で位牌をまとめる際にかかった費用は以下の通りです。

すでにあった先祖位牌、祖父母他5霊(枚)を父の四十九日法要と納骨方法の際にまとめてもらいました。

仏壇の買い替えもあったので、近所の仏具屋さんで現物を見て用意しました。かなり古い位牌には文字の判読が困難な箇所があったことや、基本的には母がやり取りをしたので、仏具屋さんにはずいぶんと手間をかけました。

近年は、Amazonや仏具屋さんのオンラインショップでも、本体価格に名入れ費用が含まれており、かなり安価に用意できることもあります。名入れの情報の確認ができている場合には、オンラインショップの方が便利そうです。

*****

位牌の移動と言っても、閉眼供養、開眼供養があり、それぞれにお布施や御車代などがかかります。時間も手間もお金もかかりますので、省略したくなります。。でも、浄土真宗以外では、位牌を家の外に移動する際には、閉眼供養(魂抜き)と開眼供養(魂入れ)をするものとされています。

移動先が、菩提寺と離れているような場合には、引越し先の近くの寺院を紹介してもらえます。さすがに、遠方まで菩提寺の僧侶が開眼供養にお越しになることは、そうありません。

いずれにしても、菩提寺に早めに相談してみるしかありません。