喪中ハガキで友人の死亡を知った場合の返事や香典、線香等の供物などの考え方をまとめておきます。

友人の死を喪中はがきで知ったらどうする?

喪中はがきで友人が亡くなったことを知った場合には、次のような対応が考えられます。友人との関係もですが、ご遺族とのおつきあいによっても対応は異なるでしょう。

【友人の死を知ったら?】

- お悔やみの手紙を送る

- 香典や供物とお悔やみの手紙を送る

- 直接訪問し、お悔やみを伝えお参りする

- 特に何もしない

それぞれ一長一短はありますので、故人やご遺族との関係性で判断します。

お悔やみの手紙を送る

ご遺族にも負担をかけず、哀悼の意を表すには、お悔やみの手紙(封書、はがき)を送る方法があります。ご遺族と面識がない場合でも、送ることができます。

香典や供物とお悔やみの手紙を送る

故人と親しかった場合には、香典や供物、お供えの花と、お悔やみの手紙を送ることで、哀悼の意を表し、自分の気持ちの整理をつけることもできるようになります。

香典の場合、金額にもよりますが、ご遺族は香典返しとしてお返しを送るのが通例です。ご遺族に負担をかけないようにするのであれば、あまり金額の張らないお菓子やお花、お線香などを贈る方がいいかもしれませんね。

【お返しの考え方】

ご遺族の考え方にもよりますが、香典(現金)以外であれば、基本的にはお返しは必要ないとされています。そのため、お葬式や忌明け後に訃報を知った場合には、あえて現金ではなく品物を送り弔意を表すこともあります。その場合でも、明らかに1万円以上するような供物やお花の場合、お返しをご用意される可能性が高くなりますので、金額には配慮が必要です。

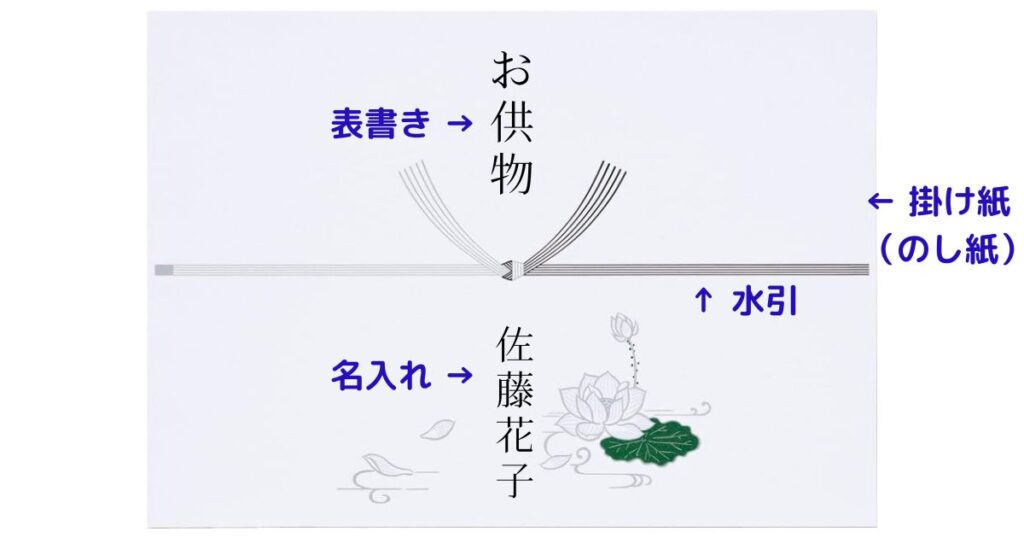

供物を贈る際は、白黒の結び切りの水引、表書きは「御供物」「御供」などの掛け紙をかけましょう。

【表書きの書き方か?】

供物には、掛け紙(のし紙)をかけます。水引は白黒の結び切りが一般的です。

- 御供物、御供:時期や宗派を選ばず幅広く使用できます

- 御仏前:四十九日法要以降、浄土真宗では没後は御仏前

- 御霊前:四十九日法要前、ただし浄土真宗では使いません

※ 大阪・京都・神戸・奈良の都市部など、一部の地域では「黄水引」が使われます

掛け紙(のし紙)は、お店で品物を購入した際にかけてもらえますが、家でも用意しておくと安心です。フォーマットがダウンロードできるサイトもあるので、プリンターがあれば、その方が便利です。

◉ 仏教の場合

◉ 仏教以外の場合 ※ 蓮の花の印刷があるものは避けます

直接訪問し、お悔やみを伝えお参りする

故人と親しく、お参りをしお線香をあげたい場合には、ご遺族に連絡をし直接訪問してもいいでしょう。

直接訪問したい場合には、必ず事前にご遺族に連絡をし、日程調整をしましょう。これは、こちらの都合ではなく、ご遺族の都合が優先です。

まずは、「お線香をあげさせていただきたいのですが、お伺いしてよろしいでしょうか」と尋ね、直接のお参りの許可をいただいてから、先方の都合のいい日時を伺い、日程調整をしましょう。

ご遺族が遠慮されることもあります。単に遠慮されていることもありますが、家の事情や仕事の事情などで、直接の訪問をあまり好ましく思っていないこともあります。無理強いはせず、先方が躊躇や固辞するようであれば、直接お参りすることは控える方がいいでしょう。

断られても、あなた嫌われているわけでも、避けられているわけでもありませんので、そのことで深く悩む必要はありません。

また、伺う際には、あれこれ詮索せず、お悔やみを伝え、香典を渡し、お線香をあげたら、軽くお話をする程度とし15〜20分程度で失礼するようにします。

特に何もしない

ご遺族と面識がないような場合には、ご遺族に対しては特に何もしないこともあります。

直接お参りせずとも、何かを贈らなくとも、友人の冥福を祈ることはできるのですから。

友人の死を喪中はがきで知ったときの返事、お悔やみ状はどうする?

喪中はがきへの返信は必要ありませんが、お悔やみの気持ちを伝えたい場合には、お悔やみ状を送ることができます。

お悔やみ状の書き方に特に決まりはありませんが、次のような内容を順に盛り込むと、うまく収まります。

【お悔やみ状の内容は?】

- 喪中はがきで逝去を知り、驚き悲しんでいること

- お悔やみの言葉

- ご遺族への気遣いの言葉

また、友人との思い出などを簡潔に盛り込んでもいいでしょう。香典や供物、お花などを送る際には、その旨と「仏前にお供えしてほしい」旨も加えましょう。

お悔やみ状での注意事項

お悔やみ状に限らず、弔事では避ける言葉があります。

【忌み言葉を使わない】

:散る、去る、切る、消える、終える、無くす、苦しむ、落ちる、浮かばれない など

【重ね言葉や繰り返しが連想される言葉を使わない】

:重ね重ね、度々、ますます、しばしば、返す返すも、重々、段々、色々、次々、再三再四 など

:続く、引き続き、再び、次に、なお、また、追って、追いかけて など

友人の最期を知りたいかもしれませんが、死因を尋ねるのも相応しくありません。

また、ご家族を励ましたいと思っても、「頑張ってください」「早く元気を出してください」といった、安易な励ましの言葉は避ける方が無難です。

年賀欠礼のご挨拶をいただきはじめて○○様のご逝去を知りました。

少しも存じませず、お悔みも申し上げられませんでしたこと、

申し訳なく存じます。遅ればせながらお悔みを申し上げます。

○○様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

さぞかしお力落としのことと拝察いたします。

寒さ厳しくなってまいりましたので、どうぞお体に気をつけて、

新しい年をお迎えくださいますようお祈り申し上げます。

香典やお供えを送るときの注意事項

お悔やみだけであれば、封書やハガキで送ることができますが、香典などを送る時にはいつくか注意事項もあります。

香典を送る際の注意事項

香典を送る場合は現金書留で送ります。

香典袋に必要事項を記入し、香典(現金)を包み現金書留封筒に入れて送ります。この際、香典袋だけだと、先方も驚きますので、必ず手紙を添えましょう。

香典は、友人の場合、3千円〜1万円程度です。幅があるのは、あなた自身の年齢や、故人とのお付き合いの深さによるからです。

表書きは、四十九日以降は一般的には「御仏前」ですが、亡くなってからだいぶ経過している場合には、「御香料」「御香典」「お花料」「お供物料」などでも構いません。

手紙については、上記の文例に加えて、以下の文章を追加しましょう。

心ばかりを同封いたしましたのでご霊前にお供えいただきたく存じます。

一筆箋などに簡潔に添え書きをし、同封しても構いません。

このたびは突然のことで、心からお悔やみ申し上げます。

本日、心ばかりの香典をお送りしますので、

御霊前にお供えいただきたく存じます。

線香を送る際の注意事項

以前に比べ、お線香を送ることは少なくなっているとはいえ、間違いのない供物でもあります。最近は、お悔やみの挨拶文入りものや、煙の少ないもの、香りの強くないものなどもあります。

実際に、Amazonでも贈答用に微煙線香を選ぶ方が増えています。

上述の通り、お線香の場合には、お返し不要と考えるのが通例です。相手の負担などにも配慮し、あまり量の多いものや、金額が高くなるようなものは避ける方がいいでしょう。

お線香だけ別便で送ることもできますが、受け取る相手のこと考えるとお悔やみ状と一緒に送る方がスマートな方法と言えるでしょう。

お参りする時の注意事項

上述の通り、お参りする場合には、ご遺族の都合や気持ちが優先です。ご遺族と日程調整ができ、実際にお参りする際には、また注意事項もあります。

葬儀後の弔問の服装は?

葬儀後に弔問する際の服装は、喪服ではありません。相手に失礼のない服装で、地味な装いで伺いましょう。

ご遺族も、葬儀後は日常生活に戻っています。弔問する側が喪服を着ていくと、ご遺族の服装とのバンラスが悪くなります。

訪問するに相応しい服装で、黒(喪服以外)や紺、ダークグレーなどの地味な色合いの装いにしましょう。あまりカジュアルなものや、華やかなもの、アクセサリーは控えます。

弔問時の持ち物は?

【弔問時の持ち物は?】

- 香典 … 袱紗に包んでいきます

- 数珠 … 仏教以外では不要です

- お供え物 … 香典をお持ちする際には、お供物はなくても構いません

連絡をした際に、香典やお供え物を辞退されている場合でも、持参してみても構いません。その場合には、相手が気を遣わない程度の金額のお供え物にしましょう。

持参した際に、「お気持ちだけ」などと、再度辞退された場合には、その言葉に従います。

弔問時の流れ

長居は不要ですし、多くの会話も必要ありません。しっかりご挨拶をし、お参りをしたら、早々に引き上げましょう。

玄関先の挨拶

- このたびは大変ご愁傷さまでございます。ご連絡差し上げた○○と申します。

- この度は心よりお悔やみ申し上げます。ご連絡差し上げた○○と申します。

玄関先で、ご挨拶と自己紹介をします。ご遺族に促されてから、家に上がりましょう。

玄関先だけで失礼することも…

ご遺族が、家に上がることを躊躇されている、家に上がるよう勧められないような場合には、玄関先でお悔やみを述べて、香典やお供え物をご遺族に手渡して失礼します。

お線香をあげます

仏間に通されたら、ご遺族に勧められてから、お線香をあげます。数珠を持参している場合には、左手に持ってから仏壇に向かいます。

【お線香のあげ方】

- ご遺族に一礼してから仏壇や中陰壇の前に進みます

- 仏壇(中陰壇)の前に座布団がある場合には、脇に寄せます

※ 仏壇前の座布団は僧侶のものだとされています - 仏壇や中陰壇の遺影に一礼します

- ろうそくに火が灯っていない場合には、火を灯します

- お線香を手に取り、ろうそくから火をつけます

- お線香に火がつき、煙が出ているのを確認してから、手であおぎお線香の火を消します

- お線香を香炉にお供えし、合掌し、仏壇に一礼します

※ おりんは読経の時に鳴らすのが基本ですから、あなた自身は鳴らさなくても構いません - ろうそくの火を、手であおいで消します

※ ろうそくの火がついていた場合には、消す必要はありません - 最後に仏壇や中陰壇の遺影に一礼し、下がります

お線香は、宗派によっても本数(1本や3本など)やあげ方(立てる、3本揃えてたてる、横に寝かせるなど)異なりますし、家の習慣によっても異なります。

相手方の宗派がわかる場合には、その宗派のお線香のあげ方を事前に調べていくこともできますが、分からない場合には、自分の宗派のあげ方でも構わないとされています。あるいは、1本立てるのが無難です。心配な場合には、その場でご遺族に確認するといいでしょう。

香典やお供え物の渡し方

お線香をあげたら、ご遺族にお悔やみの言葉を改めてお伝えします。

- このたびは大変ご愁傷さまでございます。

- この度は心よりお悔やみ申し上げます。誠に残念でなりません。

葬儀に参列できなかったお詫びや、生前お世話になったお礼を伝えます。

- どうしても都合がつかずに遅くなり申し訳ございません。

- 遠方でどうしても来られず申し訳ございませんでした。

- 訃報を後になって聞いたので遅くなってしまい申し訳ございません。

- 〇〇さんには生前大変お世話になり、感謝しております。

その後、持参した御香典やお供え物を遺族に手渡します。

香典は、手渡す直前にふくさから取りだし、袱紗の上に置き、相手から文字が読める向きにて両手で差しだします。お供え物は、手提げ袋からだして、お供え物だけを手渡しましょう。

- お供えしてください

- 遅くなりましたがお供えしてください

お供え物の置き方は?

香典やお供え物は、「お供えさせて下さい」と断りを入れた上で、祭壇の上や脇などに自らお供えしても構いません。置き場所が分からない場合には、ご遺族に伺いましょう。

香典は直前に袱紗から出し、お供え物は持参時の手提げ袋等から取り出して、お供え物だけをおきます。中陰壇などの祭壇にお供えするスペースがない場合には、持参した手提げ袋を畳み、敷物として床や畳に敷き、その上にお供え物をおきます。

【香典やお供え物の向き】

自分で、香典やお供え物を置く場合には、自分が文字が読める向きでおきます。

仏壇や遺影側から読める向きではありません。

帰り際の言葉

その後、遺族と故人との思い出話をしますが、基本的には数分程度で引き上げます。ご遺族の話が続く場合には、話を聞きタイミングを見計らって早々に引き上げましょう。帰り際には、ご遺族を労わる挨拶をします。

- 色々大変かと存じますが、ご無理なさらないように。

- どうか、お疲れなどが出ませんように。

- どうか、お力落としの無いように。

- 私にできることがあれば、いつでもご連絡ください。

*****

喪中はがきで、友人の訃報を受けることもあります。突然のことですので動揺しますが、落ち着いて対応しましょう。

お悔やみの手紙を送るだけでもいいですが、お悔やみと一緒に供物を送ることで、ご自身も少し気持ちの整理がつくかもしれません。

直接お参りしたくもなるでしょうが、ご遺族とお付き合いがないような場合では、ご遺族にも負担をかけます。こちらの希望だけではなく、ご遺族にも配慮することが大切です。