一般には、喪中ハガキで故人の没年齢を記載する際には、「数え年」を用います。享年・行年・没年などの言い方もありますので、それぞれの考え方や書き方、計算方法をまとめておきます。

喪中はがきの年齢は「満年齢」と「数え年」どっち?

喪中はがきに記載する年齢は、基本的に「満年齢」と「数え年」のどちらを使っても構いませんが、「数え年」を用いることが多いようです。

昔の日本では、数え年による年齢計算でした。明治時代に満年齢を採用する法律が制定されましたが、それからもしばらくは、公的なもの以外は数え年が使われていました。

満年齢が民間まで広く普及したのは、昭和24年(1950年)制定の「年齢のとなえ方に関する法律」がきっかけです。現在の日常生活では、ほとんど満年齢を使用しています。

ただ、仏事や神事(七五三や厄年など)に関しては、数え年が残っています。

仏教では、母親の胎内で生を受けた時から命をいただいたと考えるため、十月十日を過ごし、出産時に1歳と数えます。そのため、位牌や墓誌、過去帳に刻まれる亡くなった時の年齢は「数え年」なのです。

その流れで、喪中はがきでも「数え年」を記載することが多いようです。

喪中はがきは、家ごとに用意します。例えば親が亡くなった際に、子である兄弟姉妹が独立していれば、それぞれの家で喪中はがきを用意します。

その際に、「数え年」や「満年齢」をそれぞれで使い分けると、場合によっては2歳ずれます。誤解や面倒にもなりかねませんので、特別な理由がなければ、あまり深く考えず一般的な「数え年」で揃えておくと間違いありません。

また、数え年の方が長生き感がでるというのも選ばれる理由の一つです。

「享年」「行年」「没年」の違いは?

喪中はがきや訃報では、享年・行年・没年といった表記を見かけます。その違いも、区別しておきましょう。

享年とは?

享年(きょうねん)とは、この世に生を受けてから亡くなるまでの年数を表す言葉で、一般には数え年を用います。

「享年」の「享(キョウ・うける)」には「ありがたく受け取る」という意味があります。上述の通り、仏教では、母親の胎内で生を受けた時から命をいただいたと考えるため、十月十日を過ごし、出産時に1歳と数える、数え年です。そのため、享年では、一般的に数え年を用いるのです。

「享年」という言葉そのものに、「生を受けてから亡くなるまでの年数」という意味が含まれますので、「享年○○」と「歳」をつけずに表記します。

ただ、最近では満年齢が標準化しているからか、「享年100歳でした」などと報道されることもあるので、「享年○○歳」という表記も誤りとはされません。

行年とは?

喪中はがきや墓誌などで、「行年」を使うこともあります。

「行年(ぎょうねん・こうねん)」とは、娑婆で修行した年数つまり、この世に生まれて何歳まで修行したかを意味します。そのため、一般的には満年齢の表記となり、「行年○○歳」と表記します。

没年とは?

似たような表記で「没年(ぼつねん)」もあります。「没」は亡くなったことを意味し、没年とは故人の亡くなった年をあらわす言葉です。ただし、この場合の「年」には、「年齢」と「年次」の両方で使うことができます。

- 没年〇〇歳:故人が亡くなった年齢を示す

- 没年2023年:亡くなった年を示す

喪中はがきは「享年」「行年」のどっち?

喪中はがきでは、「享年」「行年」のどちらも使えます。

どちらが正しいというものでもありません。寺院や地域によっても解釈が異なるため、菩提寺に確認すると間違いないでしょう。

喪中はがきに「享年」は必要?

喪中はがきでは、「享年」はつけてもつけなくても、どちらでも構いません。

喪中はがきでの年齢の表記はどれが正解?

こうなると、どれが正しい表記なのか、もうわけがわかりませんね。。。

喪中はがきの年齢表記に関しては、決まりもなければ、正しい表記法もないのです。

【満年齢85歳の場合】

◉満年齢で表記する

・85歳 ← 満年齢のみ表記

・行年85歳 ← 行年 + 満年齢+歳、行年の一般的表記法

・享年85歳 ← 享年 + 満年齢+歳、享年に満年齢をつけることもある

◉数え年で表記する

・87歳 ← 数え年のみ表記

・享年87← 享年 + 数え年、歳をつけない一般的表記法

・享年87歳 ← 享年 + 数え年+歳、現代的表記

・行年87歳 ← 行年 + 数え年+歳、行年に満年齢をつけることもある

同じ人の年齢なのに、満年齢と数え年では異なります。さらに、寺院や地域によって、享年、行年の使い方も異なります。どれか正解なわけでも、間違いなわけでもないので、ややこしいですがそういうものと割り切るしかありません。

相手に、故人の年齢を正確に伝えたい場合には、「享年○○(満○○歳)」という表記をなさる方もいらっしゃるようですが、これはもう個人(遺族)の判断ですね。。

喪中はがきに年齢の表記は必要?

かなりややこしい年齢表記ですが、喪中はがきは、年始挨拶の欠礼をお知らせするものですから、故人の情報はなくてもいいのです。

年齢、故人の名前、続柄、いずれも記載しなくても構わないのです。

最近は、個人情報保護やプライバシーの観点からなのか、単にできる限りの手間を省きたいのか、他に理由があるのかないのかわかりませんが、、喪中ハガキの記載内容もシンプルなものが人気のようです。

ただ、喪中はがきで、初めて差出人の身内に不幸があったことを知る相手もいますので、続柄程度は記載しておく方が、双方にとって無駄のない情報となるでしょう。

喪中はがきの年齢計算で注意すべきことは?

喪中はがきでは、満年齢えも数え年でもどちらでも構いません。

ただ、数え年の場合には、誕生日前後で計算方法が異なりますのでご注意ください。

・1月1日〜誕生日前:満年齢+2歳

・誕生日〜12月31日:満年齢+1歳

※ 数え年では、1月1日に1歳増えます

ある程度の年齢になると、正確な年齢がわからない方もいます。

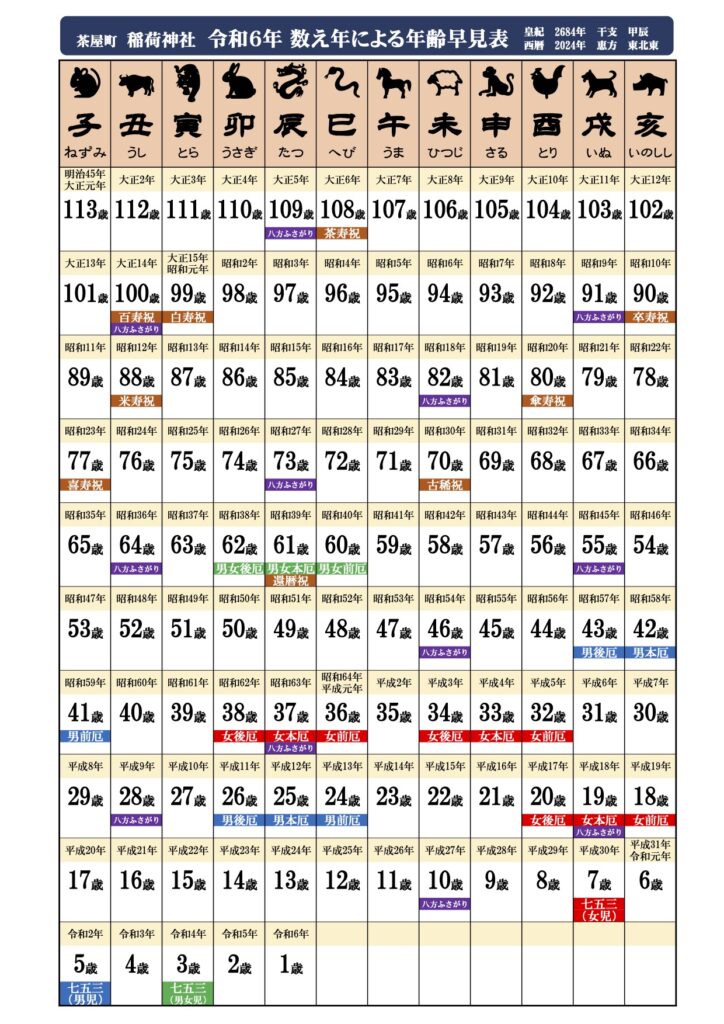

私は、30代半ばから自分の歳がよくわからないなり、必要に応じて西暦で計算しているくらいです。。。私みたいな人は少ないでしょうが、自称満年齢には勘違いもありますので、年齢早見表などで確認することをオススメします。

なお、数え年を確認する場合には、「数え年」で検索しましょう。多くの年齢早見表は、「満年齢」表記になっています。

下記は、岡山県の茶屋町稲荷神社の早見表(2024年/令和6年)。干支なども1枚でわかるので便利です。PDFでタウンロードもできます。⇒ダウンロード(https://inari-jinja.com/downloa)

喪中ハガキでは、年齢は数え年でも満年齢でも構いません。また、年齢を記載しなくても問題はありません。

家や地域、寺院によっても考え方は異なりますので、気になる場合には菩提寺に確認するか、お葬式の時の会葬御礼や位牌、墓誌などを参考にするといいでしょう。