四十九日法要でお寺に持参するお供え物や、お彼岸、新盆(初盆)などの仏壇のお供え物として、フルーツの籠盛り(盛り籠)があります。

果物といっても、種類や数、予算、飾り方など、いざ手配しようとするとわからないことばかりです。経験も踏まえて、悩ましい疑問についてまとめておきます。

法事・法要、お彼岸、新盆(初盆)などでも、考え方が同様ですので、参考になれば幸いです。

法事法要のお供えを選ぶポイント

果物に限らずですが、お供えを選ぶときのポイントはいくつかありますが、特に大切なのが2点。

【お供え物を選ぶ時に大切なことは?】

- 消え物にする

- 食べ物なら常温保存で日持ちするもの

「消えもの」にする

「消えもの」とは、まさに字の如く消費してなくなるものです。

これには、「不祝儀が残らないように」「悲しい気持ちを引きづらないように」などの意味も込められています。お菓子、果物などの食べ物、お酒などの飲み物、お花、お線香など、いずれも「消え物」に当てはまりますね。

食べ物なら常温保存で日持ちするもの

お菓子や果物の場合には、常温で保存でき日持ちするものを選ぶのがポイントです。

冷蔵庫や冷凍庫で保管するものや、すぐに傷むようなものは避けましょう。果物であれば、皮のあるものがおすすめです。

お供えにおすすめの果物は?

法事法要のお供えに最適な果物というのは特にありません。基本的に、なんでもいいのです。

ただ、お供えとして飾ることを考えると、傷みやすい、香りが強いものは避けます。また、転がりやすいなど、飾る時に不安定なものは避けるほうが無難です。

【お供えにオススメの果物は?】

- 故人が好きだった果物

- 旬の果物や地場の果物

- 常温で日持ちがするもの

- 皮のある丸い果物

→形の丸い果物(球体)は、魂の丸い形を連想させること、「円」と「縁」と繋がると縁起を担ぐ意味でも人気があります

- 小さ目のもの:みかん、りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツなど

- 大き目のもの:すいか、メロンなど

→ 大玉でなく小さめのもの(小玉)がおすすめです

- いちごのように傷みやすいものや、香りの強い果物は避けましょう

- バナナは、時期によってはすぐ黒くなるため、青っぽい硬めの物にするか、気温の高い時期は避けるのが無難です

果物の単価が安い物が悪いわけでも、高い物がいいわけでもありません。つまり、みかんよりも、シャインマスカットや国産マンゴーがいいわけではありませんので、ご安心ください。

お供えの果物にかごは必要?無い場合は?

お供え用の果物を探すと、箱入りや籠もりなど様々です。どれがいいのかわからなくなりますが、施主と参列者でも異なります。

地域慣習や家、寺院の考え方にもよりますので、年配者や寺院に事前に確認しておくことをオススメします。

施主が用意する果物は?

施主が用意する果物は、みかんやりんご、季節の果物などをお盆などにバランスよく乗る程度のものを持参します。

籠盛り・個別買いの違いは?

過去には、施主は個別にみかんやりんごなどを数個程度持参すればいいとも言われていましたが、最近は、施主側でも籠盛りを用意することが増えているようです。

籠盛りか個別に揃えるか、それぞれの特徴を理解した上で、判断するといいでしょう。

用意する果物の相場は?

籠盛りの場合、実店舗で購入し自分で持ち込む場合には3,000円程度からありそうですが、季節や果物の種類によっても異なります。

オンラインショップで購入する場合には、送料込みの価格かどうかにもよりますが、最低でも5,000円くらいのものにしないと、貧相かと思います。

個別に揃える場合には、時期や果物の種類にもよりますが、2,000円程度でそれなりに揃えることができるでしょう。

のしは?

施主が持参しお供えする場合には、掛け紙(のし)は不要です。

果物の盛りつけは?

個別の果物を持参する場合、お盆などに盛りつけします。

寺院から、果物を盛り付ける三宝や高坏(たかつき)、お盆などを借りることができることが多いですが、念の為、事前に確認しておきましょう。

【お供えの果物の飾り方は?】

- お盆などの上に、まず半紙を敷きます

※ 半紙がなければ白無地の紙で代用できます。 - 半紙は、頂点を少しずらして三角に折ります

- 転がらないように飾りましょう

※ 特にルールやマナーはありません - 同じ果物(みかんやりんごだけなど)であれば、2段か3段に盛り付けます

- 形の違う果物であれば、バランスよく1段でも構いません

籠(バスケット)ではなく、箱入りの場合には、そのまま(箱ごと)お供えすることもあります。

参列者が用意する果物は?

列席者がお供物として果物を持参する場合は、異なる点があります。

【列席者が果物をお供えする場合】

- 籠盛りや箱入りにします

- 寺院では、参列者が自ら飾るのではなく、施主に渡します

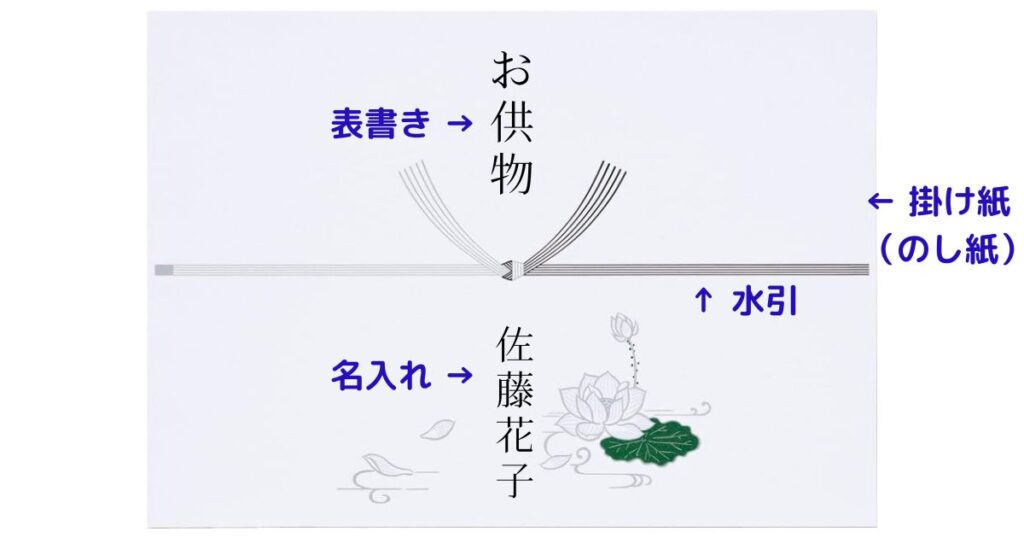

- 掛け紙(のし紙)は、熨斗なし、白黒の結び切り、表書きは「御供物」「御供」、その下に名入れ(自分の氏名)を記入します

お供えの果物に数の決まりは?

数に関する縁起や言い伝えはいろいろありますが、仏教では配慮不要です。浄土真宗では俗説は根拠のない迷信だと明言していますが、浄土真宗以外の宗派であっても同じです。

そうはいっても、身内に細かいことをいう人がいたり、不要な面倒や言いがかりはとにかく避けたいという場合には、果物の個数は「5・7・11」のいずれかにすれば、間違いありません。

お供えしたお菓子や果物はどうする?

法要でお供えした果物やお菓子等は、そのままの場合とお下がりをいただく場合があります。

お寺からお下がりをいただいた場合には、参列した皆さんで分けるのが一般的です。

寺院から、何も言われなければお供えはそのままにします。

これは、寺院の考え方や地域慣習もありますので、それぞれです。