自宅や会社にいながらも神様にお参りすることができる、ミニチュア神社が「神棚」です。

初めてお祀りする時や、神棚を買い替えたとき、あるいはふと「アレ?」と思った時など、気になり出したら止まらなくなるのが、置き方や、御神札の祀り方、お供えものなどの祀り方や飾り方、交換や処分方法です。

今回は、神棚の祀り方に関わる基本的な考え方をまとめておきます。

神棚の意味とは?

神棚とは、家や会社にいながら、神様にお参りできる「ミニチュア神社」です。ちなみに、家にいながら菩提寺のご本尊にお参りできるミニチュア菩提寺が、仏壇です。

神棚を祀る意味とは?

古来日本には、全てのものに神様が宿っているという「八百万(やおよろず)の神」の考え方があります。家にも様々な神様が宿ると考え、自分たちを守護してくださる神様に、畏敬や感謝の気持ちをあらわして大切にしてきたのが神棚です。

現代における神棚は、いつも見守ってくださる神様に感謝の気持ちを伝えたり、家内安全や商売繁盛を祈願するための場、目にみえる形でお祀りする場としての意味を持ちます。

神棚自体は、仏具店やオンラインショップで購入することができます。でも、それはただの小型模型にすぎません。神社で祈祷を受けた御神札を祀り、榊や御神酒などのお供え物することで、小型模型が「神棚」になります。

本来であれば、神棚に初めてお札を納める前に神主に祈祷していただくものですが、自宅などの神棚の場合には、省略される方も多いようです。省略しても、神様はヘソを曲げたり、そっぽを向くようなことはありませんので、ご安心を。

神棚を置く場所は?

神棚を置く場所に決まり事はありませんが、神様を祀る場所ですから、失礼のない場所に設置するようにしましょう。

【神棚を置くのに相応しくない場所は?】

- 人の目線よりも低い場所

:神様を見下ろすことになります - 仏壇の向かい側

:お参りする時にどちらかにお尻を向けることになります - 仏壇の上

:上下の配置により神様と仏様に優劣をつけることになります - 神棚が汚れやすい場所

:洗面所やトイレの近く、キッチンなどは避けましょう

※荒神様(火の神様) を祀るなら、キッチンが最適です - 人気がない場所

:個人の寝室などのプライベート空間、家族が集まりにくいような場所は避けましょう - 人通りが多い場所

:玄関や階段、ドア付近など出入りが多いと神様が落ち着かないとされています - 神棚の上を人が通る場所

:神棚の上に部屋や廊下があると、神様を踏みつける形になるので避けましょう

※ 必要に応じて「雲切文字」や「雲板」などを設置します

キッチンに関しては、冷蔵庫の上であれば問題ないともされています。

食べ物は生きるために欠かせないものであり、その食べ物を保管する冷蔵庫と神棚の親和性が高いとの考え方によります。ただ、冷蔵庫の上に電子レンジなどを設置している場合には、あり得ないかもしれませんね。

方角に関しては、諸説あるようですが、気にする必要はないとされています。

一部の仏具店やサイト、スピリチュアル系では「べき」論が散見されますが、各都道府県の神社庁サイトではそのような見解ではないことは多々あります。信仰ですので、どう判断するかはご自身次第ですが、あまり振り回されないことをオススメします。

雲切・雲字・雲板とは?

【雲切文字とは?】

- 雲切文字(雲字):

白い半紙や板等に「雲」「天」「空」等の文字を書いたもの - 雲板:

雲のように波状に形取られた板 - 雲切り文字を仏壇や神棚の上の天井に貼ることや、雲板を棚板(神棚を安置する板)に設置することで、この上に存在するのは雲(天)だけですよ、という環境にします

- 神棚や仏壇の上に部屋や廊下などがある場合には、神様や仏様を人が踏みつけることがないようにするために行います

神棚タブーは?

神棚は、ミニチュア神社とはいえ、神様をお祀りする大切な場所です。感謝と敬意を表しましょう。

【神棚タブーは?】

- 長期間の放置

:基本的には朝夕、難しい場合でも1日1回お参りするのが基本です。長期間、お参りもせず放置するのはタブーです。 - 御神札を長期間交換しない

:御神札は1年に1回交換するのは基本です。数年に渡り、同じ御神札を祀り続けるのはタブーです。 - 掃除をしない

長期間掃除をせず、埃が被ったままにしたり、神具を汚れたままにするのはタブーです。

御神札の種類や祀り方は?

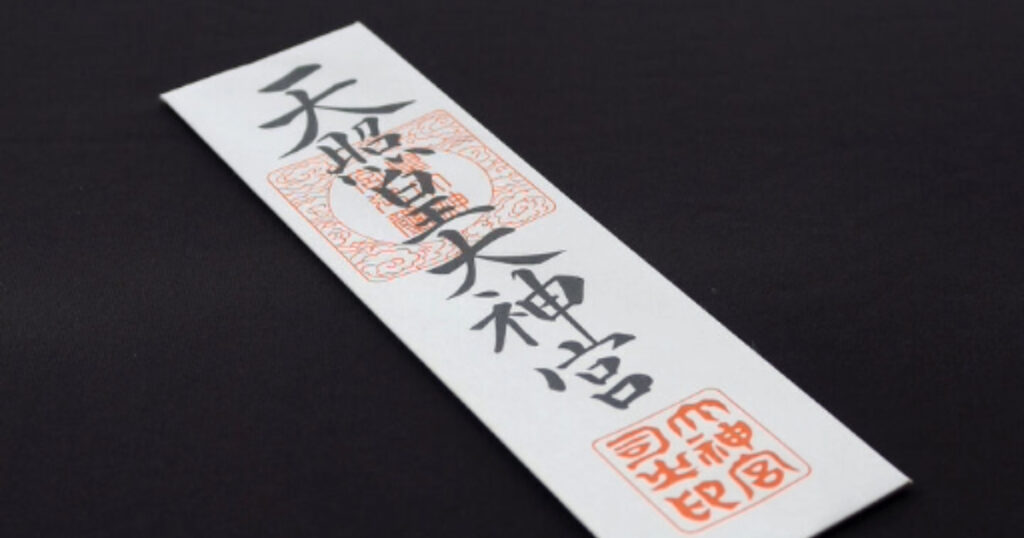

御神札(おふだ)は、神棚にお祀りするお札、神様が宿る札のことです。他にも「御札」や「お神札」と表記することもあります。

御神札の種類や授かり方は?

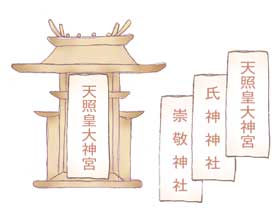

神棚に納める御神札は、大きく分けると3種類になります。

【お神札の種類は?】

- 伊勢神宮の御神札

- 氏神神社の御神札

- 崇敬神社の御神札

伊勢神宮の御神札

伊勢神宮の御神札が、日本人の総氏神様であり太陽神でもある「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」が宿る御神札です。「神宮大麻(じんぐうたいま)」と呼ばれ、神棚の中心に祀ります。

神宮大麻は、伊勢神宮から直接授かることもできますが、全国の神社で授与いただけます。

※ 一部の神社では扱いがないこともあります

氏神神社の御神札

氏神神社の御神札とは、土地に根付いた氏神様を祀る神社から授かるお札です。

その土地に暮らす人々をお守りくださる神様であるため、ご自身が生活している地域の氏神神社から授かるのが基本です。

崇敬神社の御神札

崇敬(すうけい)神社とは、地縁的な関係ではなく、個人的な信仰等により崇める神社のことです。

参拝時や、地元にある分社、遠方の場合には郵送などで、崇敬神社の御神札を授けていただけます。

御神札の祀り方

御神札は、神棚の扉の中に納めてお祀りするのが基本です。神棚の形や扉の数によって、お札の納め方が異なります。

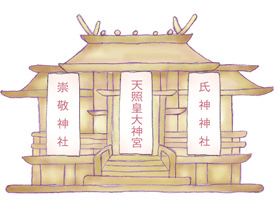

3枚扉の神棚での御神札の祀り方

扉が3枚ある神棚が「三社宮(さんじゃみや)」です。

中央に伊勢神宮の御神札(天照皇大神宮)、向かって右に地元の氏神さまの御神札、向かって左に信仰している神社(崇敬神社)の御神札を祀ります。

1枚扉の神棚での御神札の祀り方

扉が1枚の神棚が「一社宮(いっしゃみや)」です。

この場合は、伊勢神宮の御札(天照皇大神宮)を一番手前に、その後ろに氏神神社、崇敬神社の御神札の順に重ねて納めます。

神棚にお札が入りきらない、神棚がない場合には?

神棚と授かった御神札のサイズが合わず納まらないこともあります。

大丈夫です!その場合にも、棚板の上(神棚の左右)に上述同様の順で祀ります。

神棚なしで御神札だけお祀りするのは?

住宅事情などによって、自宅に神棚がないこともあります。その場合でも、御神札だけをお祀りしたり、最低限のお供え物と一緒に御神札を祀ることもできます。

賃貸にもオススメは置き型お札立て

棚などの上にそのまま設置可能な置き型であれば、賃貸住宅などで壁に穴を開けられない部屋でも大丈夫。

◉ 雲板付き。上に部屋があっても、この一式で大丈夫です。三社と一社と選べます。

◉ 透明板が付いているのでホコリがつかず、御神札も倒れない。一体〜三体まで選べます。置き型、壁掛、どちらにも対応しています。

御神札の薄紙は?

御神札を授かる際には、薄紙「上巻紙」が巻かれています。各家庭の神棚に祀るまで、お札を清浄に保つためのものですから、神棚にお祀りする際に外します。

御神札の交換時期は?

御神札は、1年に1度交換すると良いとされています。

現代は、初詣の際に新しいお札を受ける方も多いようですが、過去には年の暮れの大掃除の際に、神棚もきれいに掃除をし、新しいお札をお祀りして新年を迎えることが多かったのです。

古いお札は、1年間お守りいただいことに感謝し、御神札を受けた神社の古神札納所等へ納めてお焚き上げをしていただくのが基本です。遠方の場合には、近くの神社に返納しても構いません。

必ずしも、年末年始に交換しなければならないわけではありませんので、旅行などでいただいた御神札はその次の年に交換したり、何らかの事情がある場合には、落ち着いた時に交換しても構いません。

神棚の扉は開ける・閉める・半開き?

神棚の扉は、開ける・閉める・半開き、それぞれに諸説あるようですが、決まりはありません。

神社本庁や、各都道府県にある神社庁でも、「どちらでも良い」「開けておく」「閉めておく」と見解が分かれています。地域によっては、半開きにすることもあります。

正解はないわけですから、ご自身の判断や地域慣習、家の考え方によります。どうしても気になる場合には、御神札を授与いただいた神社に確認するのが間違いありません。

神棚の扉は開けておく?

「家庭にある神札はご神体とは異なる」という考え方に基づきます。

ご神体は神社に存在するものであり、神社から授与され家で祀られる御神札は、神社と家を結ぶものであるため開けておくと考えるようです。

神棚の扉は閉めておく?

神社では、重要な祭祀などがある時以外は、本殿の御扉(みとびら)を閉めています。神棚も同様に、神様は畏れ多い存在のため、軽々しく人目に触れさせない方が良い、との考え方に基づきます。

なお、扉を閉めておく派でも、次のような時には扉を開けます。

- 正月の三が日

- 慶事

- 氏神様のお祭り

- 神棚を掃除する時〜毎月1日・15日や年末など

- 御神札を交換する時

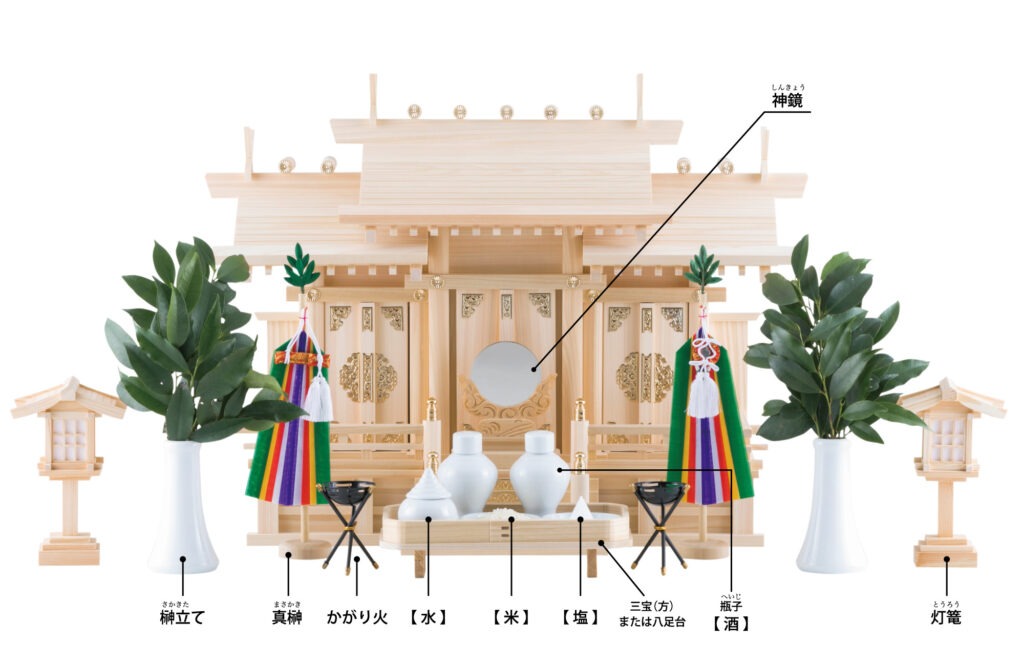

神棚のお供え物の飾り方は?

神棚には、米・塩・水をメインに、御神酒や榊などをお供えします。

米・塩・水・お酒・榊の水は毎日新しく取り換えるのが理想です。毎日は難しい方は、毎月1日・15日に新しいものに取り換えるとされています。榊は、1日・15日以外でも、枯れる前に交換しましょう。

神棚の大きさや種類によって、神具の数(種類)が異なりますが、画像↓の通り、左から水・米・塩の順です。

フル装備の神具の飾り方です。↓

- しめ縄…神聖な場所を区別するための印

- 御神鏡(ごしんきょう)…神様の依り代であり、お参りする自分自身の姿を映し出す意味も持つ鏡

- 真榊(まさかき)…三種の神器(剣・鏡・勾玉)をかたどった神具

- 洗米皿(せんまいざら)…お米・お塩を円錐形になるように盛りお供えする道具

- 平次(へいじ)…御神酒(おみき)をお供えする道具

- 水玉(みずたま)…お水をお供えする道具

- 榊立(さかきたて)…榊をお供えする道具

ご神鏡は、神棚の扉(三社宮では中央の扉)の手前にお祀りします。

神棚の処分は?

神棚は、一度購入したら同じものを長くお祀りし続けなければならないわけではありません。

経年劣化による汚れや傷み、引越しなどの際に買い替えることができます。

他にも、気持ちを切り替えたい時や、伊勢神宮の式年遷宮(20年が目安)に合わせて買い替える方もいます。

神棚の処分方法は、神社で祈祷、お焚き上げをしていただくのが基本です。ただ、昨今はお札・お守り・正月飾り程度しか、お焚き上げを受けていない神社も増えつつあります。持ち込む前に、社務所に確認しておきましょう。

神社にお願いできない場合には、仏具店に相談(買い替えの場合)か、自治体のゴミ(粗大ゴミなど)として処分します。

お神札も、塩を振り白い紙などに包んで処分することができますが、できれば神社に返納(お焚き上げや古神札納所等)する方がいいでしょう。

*****

神社の参拝に関しては、下記の本が参考になります。滋賀県近江八幡市で1300年続く賀茂神社の第49代宮司の長男である禰宜が書かれた本です。タイトルは過激ですが、内容は極めて穏やかでわかりやすい。すぐ読めます。

Kindle Unlimted 対象。無料で読めます。