御膳料とは、法要後の会食に僧侶が出席されない場合に、御膳の代わりに出す心付けです。法要が午後だと御斎(会食)の場を設けなかったり、時間帯に関わらずそもそも御斎がないこともあります。

御膳料の基本的な考え方をまとめておきます。

午後の法事や会食がなくても御膳料は必要?

結論になりますが、御膳料は、法要後の会食(御斎)がない場合でも、法事を午後に行う場合でも必要です。

近年御膳料に関しては、さまざまな考え方もあるようですが、本来の意味を考えると、時間を問わず御膳料を用意するものなのです。

御膳料とは?

御膳料は、法要後の会食に僧侶が出席されない場合に、御膳の代わりに出す心付けです。

この、法事後の会食の席を「御斎(おとき)」といいます。

僧侶や参列者への感謝の気持ちを込めて食事を振る舞う目的もありますが、食事の際に故人の思い出を語り合うことが供養になるとされています。

この御斎の正客(しょうきゃく)、つまり最上位のお客様は、僧侶です。施主でも、参列者でもありません。

ですから、最上位のお客様である僧侶に失礼がないよう、御膳料をお包みするのです。食事を折詰にしお渡しすることもありますが、近年は御膳料として現金を包むことが多いです。

法要が午後であっても、お招きしたのに僧侶が辞退した場合でも、事情により会食の席を設けない場合でも、同様です。

【御膳料が不要】

- 僧侶が会食(御斎)に参加される

- 僧侶に仕出弁当/折詰などをお渡しする

【御膳料が必要】

- 僧侶が会食(御斎)に参加されない

- 会食(御斎)を営まない

御膳料の相場や袋、表書きは?

御膳料は、5,000〜10,000円が目安です。御斎執り行った際の食事代と同程度と考えます。

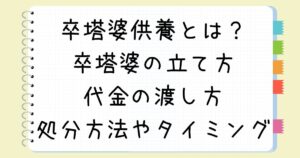

封筒は、白無地などの封筒を使います。お食事代であり、香典ではありませんの不祝儀袋は使いません。

表書きは、袋の上部中央に「御膳料」、その下に施主の名字、フルネーム、名字+家のいずれかを記入します。考え方は「お布施」と同様です。

「お車代」「御膳料」を用意する場合には、一式揃っているものを使うと便利です。

僧侶を御斎へお誘いするのタイミングは?

法要や御斎の日程が決まった時点で、僧侶にご案内しお誘いします。

地方や家と寺院との関係にもよりますが、早々に辞退される場合もあります。また、ギリギリまで予定がわからないこともありますので、近くなってから再度確認してみるといいでしょう。

法事や法要のお車代とは?

御車代(お車代)は、僧侶自ら家や法要の会場に足を運んでいただく際にのみお包みします。

つまり、寺院で営む、タクシーを手配する、親族が送迎するといった場合には、御車代は不要です。

実際の交通費に加え、いくらか添えますので、5,000〜10,000円が目安です。寺院から距離がある場合には、それ以上の金額を包みます。

御膳料と同様、白無地などの封筒を使います。表書きは、袋の上部中央に「御車代」、その下に施主の名字、フルネーム、名字+家のいずれかを記入します。

お布施・御膳料・御車代はそれぞれ包むの?

お布施、御膳料、御車代は、それぞれの意味合いが異なりますので、別にお包みします。

【お布施と御膳料・御車代の違い】

お布施、御膳料、御車代はいずれも、僧侶に対してのお礼ですが、お布施は寺院のご本尊にお供えし寺院の維持運営に使われます。

御膳料、御車代は、僧侶個人へのお礼と考えます。

時代や宗教観も変わり、寺院との関わり方も変化した現代社会では、曖昧な料金体系やアレもコレもの心付けには気をもむことや、腑に落ちないこともあるかもしれませんが、それが宗教というものだと、割り切ることが大切です。

納得がいかない、負担に感じる場合には、、直葬(ちょくそう)や火葬式(かそうしき)という方法もあります。