結婚式や葬儀ではご祝儀袋、不祝儀袋を用意しますが、それと合わせて欠かせないのが袱紗(ふくさ)です。袱紗の種類や色、材質、購入前の確認点などをまとめておきます。

袱紗の基礎知識

袱紗は冠婚葬祭の様々な場面で使われます。包み方や、相手に金封を差し出す時の作法もありますが、その前に「袱紗」の基本的な考え方を押さえておきましょう。

相手に差し出す金品を汚さない

袱紗は、簡単に言うと「相手に差し出す金品を大切に扱う」ために利用します。

元々は、「掛袱紗」を金封の上に掛け、金品に埃がかからないよう、礼を尽くして渡すために使用されていました。

現在では、金品を祝儀袋や不祝儀袋に包みます。その袋を持ち歩く時に汚れたり、折れたりしないように、袱紗に包み大切に扱うのです。

相手に金品を差し出す際にも、袱紗に乗せて丁寧に差し出します。

袱紗の種類 〜 形、違いやオススメは?

袱紗にはいくつか種類があるのですが、一般的なものが次の3種類です。

【袱紗の種類】

- 掛袱紗

- 風呂敷タイプ~台付き袱紗・台のない袱紗

- 金封袱紗

漢字では「袱紗」と書くことが多いのですが、小さい物は「帛紗」と書きます。茶道で使われるのは、「帛紗」です。

掛袱紗

掛袱紗とは座布団カバーのように、四隅に房のついた小さいサイズの袱紗です。

切手盆などのお盆の上に金封をのせて、その上に掛けて使用するため掛け袱紗と呼ばれます。掛け袱紗は袱紗の中で最も本格的なもので、結納金やお祝い、お布施を持参するようなフォーマルな時に使用します。

元々、袱紗は贈り物の金品を渡す際に、埃などがつかないよう風呂敷で包んだリ、小さい四角い布を被せたのが発端です。相手は、袱紗をかけたまま受け取り、奥で中身を取り出してから、袱紗をお返していました。

掛袱紗では、家紋を染めることも多いので「〇〇家から礼を尽くしてお持ちしました」感がバリバリ伝わります。とはいえ、現在では結納以外ではあまり使用されてはいません。結納金や支度金を持参する場合に、掛袱紗をかけると場が締まりますが、なくてもなんの問題もありません。「家」の考え方次第です。

風呂敷タイプ~台付き袱紗・台のない袱紗

上述のように、お盆の上に金封を乗せ、その上に掛袱紗をかけて金封を差し出すのが本格的ですが、簡略化したものが台付き袱紗です。

金封を袱紗に包んで持参し、差し出す際に取り出し、袱紗を畳みその上に金封をのせて差し出します。

袱紗に台がついているため、切手盆などの代わりとなるので、とても便利です。台の裏表が色が異なるものであれば慶弔で使い分けできますし、袱紗の色によっては慶弔両用です。そのため、「台付き袱紗」が一番重宝すると言われています。

台のない風呂敷タイプの袱紗もあります。

台なしの場合には、切手盆などの上に、畳んだ袱紗、その上に金封を乗せ差し出しますが、お盆がない場合には、畳んだ袱紗の上に金封を乗せ差し出しても構いません。

金封袱紗について

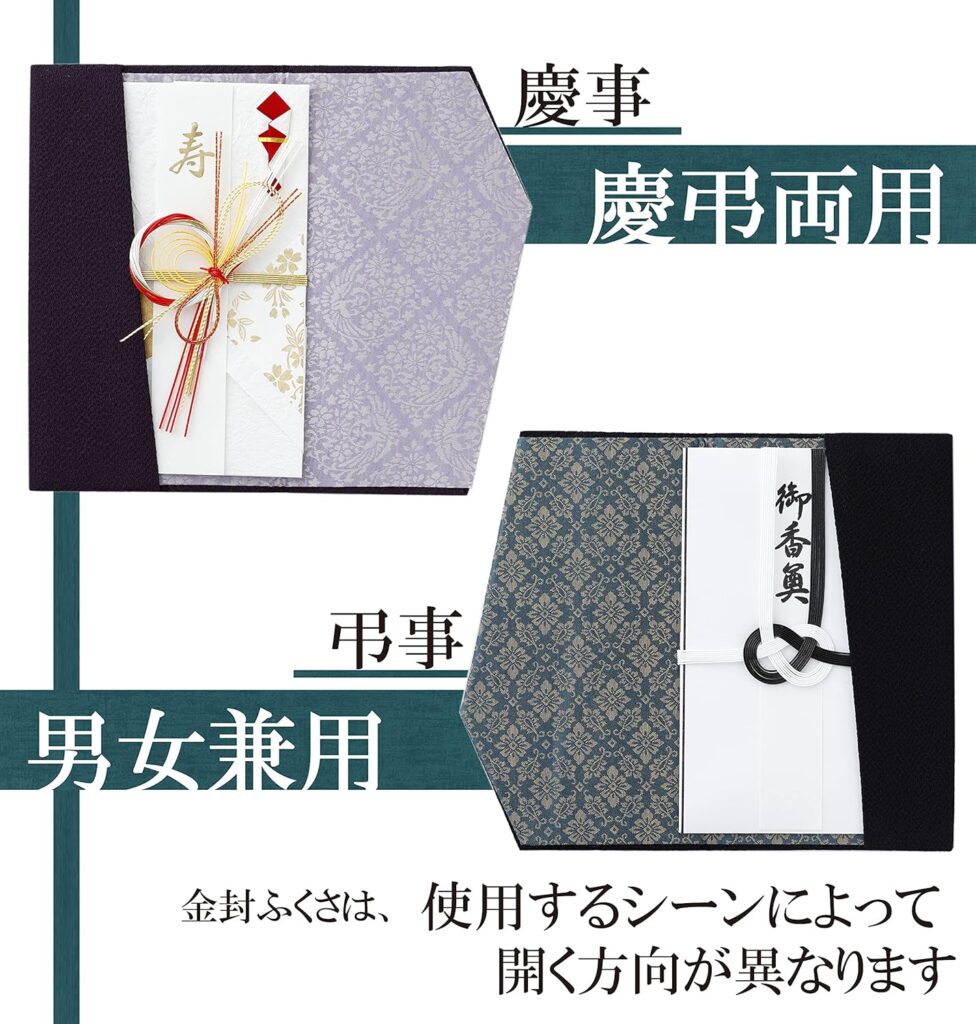

金封袱紗は、ご祝儀袋や不祝儀袋を入れやすいようにポケットタイプ、長財布タイプになっている袱紗です。

値段も手頃で、扱いも簡単(畳む必要がない)、小さめのハンドバックや胸ポケットに入れても包みが乱れないので人気です。

こちら ↓ の金封袱紗がAmazonで一番人気です。

袱紗の色や素材の選び方は?

色

袱紗には様々な色がありますが、慶事と弔事で使える色はある程度決まっています。

【袱紗の色は?】

- 慶事用:紫、金、赤、朱、オレンジ、ピンクなど華やかな色や暖色系

- 弔事用:紫、緑、うぐいす色、紺、藍、グレーなどのダークカラー

慶弔で2種類を用意し使い分けるか、慶弔両用できる袱紗を1枚用意するか、、というところでしょう。

1枚で用意する場合には、慶弔両用できる深い紫がオススメです。

紫は、地味とか、お葬式用のイメージを持つ方もいますが、古くには紫は高貴な色とされていました。深みのある紫であれば、落ち着きも品もありますので、年齢や性別を問わず長く使うことができます。

他にも、柄入りであれば江戸小紋の袱紗や、グレーや黒なども若い世代には人気のようです。黒1色だと慶事には不向きですのでご注意ください。

模様、刺繍、柄

鶴、亀、蓮などの刺繍が入った袱紗もあります。

基本的には、価格帯が高めです。品質としてはいいものが揃っていますが、柄物や刺繍入りは弔辞には不向きです。

ただし、家紋入りは別です。家紋入りは慶弔いずれでも使用できます。他にも、江戸小紋など格のある染め物や、西陣織などの織物であれば慶弔いずれでも使用できます。

素材、材質

袱紗は慶事や弔辞に使うものです。相手方を思う気持ちを包むものですから、それなりのものを用意する事をオススメします。

オンラインショップだと、質感や生地の厚み、肌触りはわかりませんが、「正絹」がオススメです。「ちりめん / 縮緬」と書いてあれば大丈夫です。ちりめんでも、金封袱紗であれば2千円程度、台付袱紗でも数千円で購入できます。

100円ショップなどにもある安価なものは、素材がポリエステルか、かなりペラペラな感じです。見た目ばかり気にするのもいいことではありませんが、わざわざ袱紗に包んで持ち歩き、袱紗に乗せて差し出すのですから、金封の中身に見合った材質のものを用意されるといいでしょう。

袱紗はどこで買う?

袱紗はサイズもだいたい決まっていますので、Amazonや楽天などのネット通販でも簡単に購入できます。あまり安いものだと、色に深みがなく、安っぽく見えることもありますので、ご注意ください。

質を確かめてから用意したい場合には、デパートやショッピングモールの呉服店、フォーマルファッション店で購入すると間違いありません。ロードサイドの紳士服店、仏具店でも揃っていますので、時間のある時にゆっくり見てみるといいでしょう。

購入前に袱紗のサイズは要確認!

袱紗を選ぶ時には、種類や色、価格に関心が向きがちですが、サイズも確認しておきましょう。買ったはいいけど、ポケットに入らない、フォーマルバッグに入らない、用意していたご祝儀袋が入らない、、、など「入らない」トラブルが時折あります。

台付き袱紗や金封袱紗の一般的なサイズは下記の通りです。

【袱紗のサイズは?】

◉ 台付袱紗

・袱紗のサイズ:一辺 33~35cm程度の正方形

・台の大きさ:約19cm×12cm

・畳んだ時の大きさ:約20cm×13cm

◉ 金封袱紗

・20×12cm程度

なお、台付帛紗は、風呂敷タイプの袱紗よりも、そもそも小さめです。

台付袱紗では、袱紗の内側に板を固定するバンドが付いているのが一般的です。板が固定されるため、畳みやすく、安定しやすいので、その分サイズも小さめにできています。台のない風呂敷タイプの場合には、一辺が44~45cm程度。中の袋が出てこないように、しっかり包み込める(折り畳める)大きさがあります。

袱紗の使い方〜結婚式と葬儀の違い、法事法要、お見舞いは?

ご祝儀袋と不祝儀袋では、袱紗の使い方が異なりますのでご注意ください。

袱紗の包み方・渡し方の基本

袱紗の使い分けは「慶事」「弔辞」で分けて考えますが、葬儀(通夜・葬式・告別式)や法事法要などの仏事以外では、扱い方は「慶事」となります。入院見舞いなども、祝い事ではないとはいえ仏事でありませんので、「慶事」と同様な使い方をします。

【袱紗での包み方】

- 慶事・お見舞い:右開き

- 弔事・法事法要:左開き

袱紗で包み持ち歩いた金封は、渡す直前に袱紗から取り出し、たたんだ袱紗に乗せて相手に差し出します。その際に、金封を乗せた袱紗ごと向きを変えるのですが、回す方向が慶事と弔辞では異なります。

【金品を渡す時の回し方】

- 慶事・お見舞い:時計回り

- 弔事・法事法要:反時計回り

金封を袱紗に乗せたまま相手に差し出しますが、受け取る側の作法も異なります。これも地方や流儀によって異なることがあります。

【金品の受け取り方】

- 慶事:袱紗ごと受け取る

- 弔事・法事法要:金封だけ受け取る

慶事で袱紗ごと受け取るのは、お返しを入れて戻すためであったとも言われています。時代とともに一般的な作法も変化します。昨今の結婚式の受付などでは、袱紗はテーブルなどにおき、祝儀袋だけ渡してもよいとされています。

弔事の場合には、金封だけ受け取ります。これは、相手方の不幸を受け取らないためとされています。

なお、お見舞いの場合には、袱紗ごと差し出すと相手が受け取りづらいこともあります。病院であればベッド横の台などに置く方が、双方の気遣いを軽減させます。「お見舞い品の代わりに」「気持ちばかりですが、何かのお役に立てて下さい」などという言葉を添えるといいでしょう。

慶事・お見舞いでの袱紗の使い方・包み方

結婚式などの慶事ではご祝儀袋を、お見舞いなどでは相手の状況にもよりますが、あまり華やかではない袋を使います。

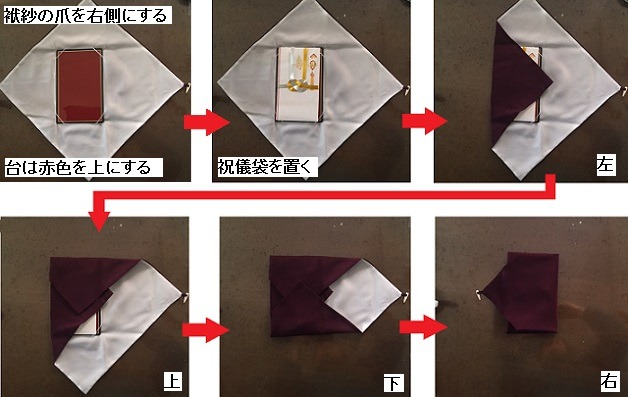

台付袱紗の場合には、赤や朱などの方を上にします。右開きです。左手に持ち、右手で開けるように祝儀袋等を入れます。

【袱紗での包み方】

- 袱紗の爪を右側にして置きます

- 台の赤い面を上向きにして、袱紗の中央から少し左寄りに置きます

※ 台無しの包み袱紗の場合でも考え方は同じです - ご祝儀袋の表を上にし、置きます

- 袱紗を「左、上、下、右」の順に包みます

- 最後に爪を裏側に引っ掛けます

弔事・法事法要での袱紗の使い方・包み方

お葬式(お通夜・葬儀・告別式)や法事・法要の香典、お布施などは左開きです。右手に持ち、左手で開けるように不祝儀袋を入れます。

台付袱紗の場合には、緑などの方を上にします。

【袱紗での包み方】

- 袱紗の爪を左側にして置きます

- 台のグレー色の面を上向きにして、袱紗の中央から少し右寄りに置きます

※ 台無しの包み袱紗の場合でも考え方は同じです - 不祝儀袋の表を上にし、置きます

- 袱紗を「右、下、上、左」の順に包みます

- 最後に爪を裏側に引っ掛けます

台付き袱紗・包み袱紗(台無し)・金封袱紗の開き方と渡し方

慶事弔事共に、金封は相手に渡す直前に袱紗を開いて出し、相手に差し出します。その際に、金封を乗せた袱紗を回す方向が異なりますのでご注意ください。

台付き袱紗の開き方と渡し方

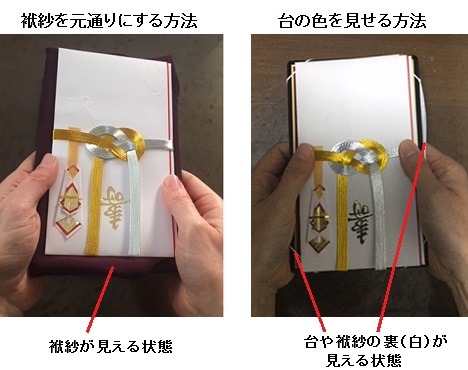

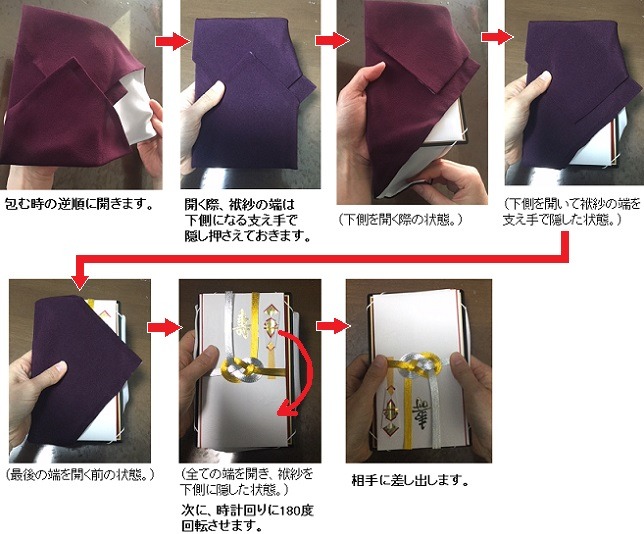

「包む時の逆順に」開きますが、袱紗の扱いは2パターンあります。地方や家によっても異なりますが、自分がやりやすい方で覚えておけばいいでしょう。

【金封を取り出した袱紗の扱い】

- 袱紗を開き、祝儀袋(不祝儀袋)を取り出し、袱紗の上に乗せて渡す

- 袱紗を四方とも台の下に折り返し、台をお盆に見立て、祝儀袋を乗せたまま渡す

少し分かりにくいのですが、

・左側:のし袋の下に紫色の袱紗をたたんだ上にご祝儀袋を乗せています

・右側:袱紗の四方を下に折り返し、台の上にご祝儀袋を乗せています

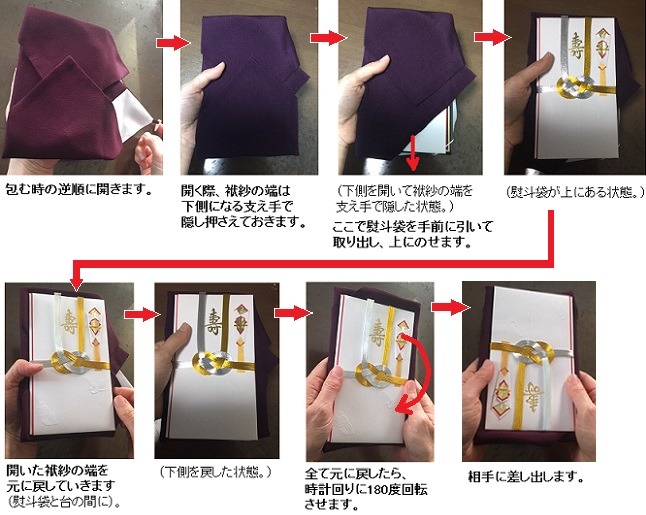

袱紗の上に乗せて渡す方法

- 袱紗を左手に持ち、一番上(右)を開き、下に折り返し、左手で下から押さえます

- 袱紗の下を開き、1と同様に下に折り返し、左手で下から押さえます

- 右手で、中の祝儀袋を手前に引き出し、表を上、自分で文字が読める向きに袱紗の上に載せます

- 下に折り返した袱紗の下側、右側を元の状態(包んできた状態)に戻します

- 祝儀袋を一度確認し、90度ずつ時計回りに2度回し、相手方から文字が読める向きにします

- 両手で相手に差し出します

【弔事・仏事の場合は?】

弔事・法事法要の場合は、左右反対で同様にします。

・右手に持ち、左、上、下の順で折り返します

・不祝儀袋を引き出し、袱紗の上に不祝儀袋を乗せ、下、上、左の順で袱紗を元に戻します

・袱紗と不祝儀袋は、反時計回りに180度回転させ、相手方に両手で差し出します

台の上に乗せて渡す方法

- 袱紗を左手に持ち、一番上(右)を開き、下に折り返し、左手で下から押さえます

- 袱紗の下を開き、1と同様に下に折り返し、左手で下から押さえます

- 袱紗の上を開き、同様に下に折り返し、左手で下から押さえます

- 袱紗を右手に持ち替え、袱紗の左側も、下に折り返します

台の上に、表が上、自分で文字が読める状態で祝儀袋がのっているはずです - 祝儀袋を一度確認し、90度ずつ時計回りに2度回し、相手方から文字が読める向きにします

- 両手で相手に差し出します

【弔事・仏事の場合は?】

弔事・法事法要の場合は、左右反対で同様にします。

・右手に持ち、左、上、下、右の順で折り返します

・袱紗と不祝儀袋は、反時計回りに180度回転させ、相手方に両手で差し出します

包み袱紗(台無し)の開き方と渡し方

- 慶事弔事ともに、包む時の逆順に、四隅を持って開いていきます。

- 袱紗を熨斗袋くらいの大きさに手早く折りたたみ、その上に熨斗袋をのせます。(この時は自分が読める向きになっています。)

- 相手が読める向きに180度回転させて、袱紗の上にのせた状態で熨斗袋を両手で差し出します。

金封袱紗の開き方と渡し方

金封袱紗を使う場合も、基本的な作法は台付袱紗と同様です。

- 袱紗から熨斗袋を取り出します

- 袱紗の上に熨斗袋をのせます。(この時は自分が読める向きになっています。)

- 相手が読める向きに180度回転させて、袱紗の上にのせた状態で熨斗袋を両手で差し出します。

*****

袱紗には、色も種類もいくつかありますが、慶弔兼用できる紫の無地のものがおすすめです。私自身も、深い紫の袱紗を使っています。

金封か台付き袱紗か迷った場合には、扱いやすいのは金封袱紗ですが、あくまでも簡易的な位置づけです。包む金額がそれなりになるのであれば、台付袱紗の方がバランスをとりやすいでしょう。