四十九日法要や一周忌、3回忌などの法事・法事などお布施を渡す機会は、そうあることでもありません。近親者の法要で自分や夫が施主でない限り、人生の中でほぼありえないシチュエーションなのですから。

お布施に使う袋や書き方、お札の包み方、相場、渡し方、挨拶の言葉など、基本的な考え方をまとめておきます。

お布施とは?

お布施(おふせ)とは、葬儀や法要で読経していただく僧侶への謝礼としてお包み(お渡し)する金銭のことです。

菩提寺との日常的な関わりが薄くなっている現代社会では、お布施の額面が妥当なのかどうか疑問に思われる方も多いかと思いますが、これは僧侶のお小遣いでも報酬でもありません。僧侶にお渡ししたお布施は、ご本尊に捧げられ寺院の維持費や活動費となります。

そのため、お布施は士業にお支払いする手数料のように額面が定まっていないのです。菩提寺との関係性や地方によっても、お包みする金額は異なります。

またお布施は、「払う」のではなく「包む」や「納める」という表現をします。

【お布施の用意】

お布施は、袱紗に包んで持ち歩き、僧侶に渡す直前に袱紗から出します。

汚れるのを防ぐためと、丁寧に扱うことでこれから行う祭事を大切に思い、相手に礼を尽くす、相手の気持ちに寄り添うといった姿勢や気持ちを表します。

四十九日や年忌法要のお布施袋は?

お布施は、中包みに半紙、外袋に奉書紙を使う方法が正式とされてきました。現在は、奉書紙ではなく、白無地封筒を使うことが多いようです。

お布施の袋は白無地が基本

お布施は、寺院の僧侶に対してお礼の意味合いでお渡しするものです。不祝儀の香典とは異なりますので、一般的には水引は不要とされています。そのため、白無地の封筒を使います。

【お布施を包む封筒は?】

- 基本は白無地、枠があっても構わない

- 封筒は一重

二重の封筒は「不幸なことが重なる」のイメージがあるので避けます - 郵便番号欄のないものを使う

表書きの「お布施」がプリントされているものであれば、自力で書く必要もないので便利ですね。

「お車代」「御膳料」を用意する場合には、一式揃っているものもあります。

お布施袋に水引は必要?

一般的には不要とされる水引ですが、地域慣習や家の考え方でかけることもあります。年配者などに確認しておくと安心です。

お布施の水引の結び方は?

お布施に水引をかける場合には、一度結ぶとほどくことが難しい「あわじ結び」のものを使います。

お布施袋に黒と白の水引

地域によっては、葬儀のお布施を包む際に黒と白の水引を使うこともありますが、四十九日法要以降は使わないのが一般的です。

わからない場合には、上述の水引なしの白無地封筒であれば安心です。

お布施袋に黄色と白の水引

関西地方から西では、法事の香典やお布施に黄色と白の水引を使うこともあります。地域慣習によりますので、気になる場合は事前に確認するといいでしょう。

お布施袋に双銀の水引

双銀の水引は、葬式(お通夜・葬儀・告別式)の香典などで、大きい金額(5万円以上)を包む際に使用されます。

お布施でも同様で、包む金額が大きい場合には、双銀の水引を使用してもいいでしょう。100万円以上でもピシッと包めます。

四十九日法要や年忌法要でのお布施袋の書き方は?

お布施袋には、表書きなどにも書き方があります。

文字の色は濃墨(黒)・薄墨?

お布施袋の表書きなどを記入する際には、筆や筆ペンを使うのが一般的です。色は、薄墨ではなく、黒色・濃墨です。

お布施袋の表書きは?

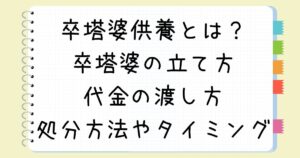

表書きは、袋の上部中央に「お布施」「御布施」と記入します。お布施袋に模様があっても同様、水引がある場合には水引の上に記入します。

下半分には、施主名を記入します。施主名は、フルネーム、名字のみ、名字+家、いずれでも構いません。

中袋表面に包む金額、裏面の左下方には住所、氏名、電話番号を記入します。中袋がない場合には、お布施袋の裏面に住所、氏名、電話番号、包む金額を記入します。

包む金額に関しては、本来必要ないものですが、お寺の経理処理の関係上明記すると親切とされています。

法要のお車代・御膳料の書き方は?

お車代や御膳料は、お布施と一緒に寺院に手渡します。そのため、氏名や金額の記入は必要なく、袋の表書き「お車代」「御膳料」だけで構わないとされています。

書く位置は、「御布施」と同様、袋の上部中央です。

四十九日法要や年忌法要でのお布施の相場は?

お布施の相場は、菩提寺の考え方、菩提寺と家の関係性、地域慣習などによっても異なります。相場はありますが、参考程度とされるのがいいでしょう。

同日に複数の法要を営む場合には、基本的にはお布施は別モノと考え、それぞれ分を足したものを一つの封筒に包みます。ただ、これも菩提寺の考え方によって「一式〜」となることもあります。いずれにしても、菩提寺に確認するしかありません。

| 法要 | お布施相場 |

|---|---|

| 葬式 (お通夜、葬儀/告別式 一式) | 20〜100万円 ※ 戒名料にもよる |

| 四十九日法要 | 3〜10万円 |

| 納骨法要 | 1〜5万円 |

| 新盆/初盆法要 | 1〜5万円 |

| 一周忌法要 | 3〜10万円 |

| 回忌法要(年忌法要) 3回忌以降 | 1〜5万円 |

| その他の供養 | 1万円〜 |

この他に、お車代や御膳料を別途お包みします。これは、1日(1回)あたりですので、複数の法要を営んでも、同日であればそれぞれ5千〜1万円程度です。

お布施袋へのお札の入れ方は?

お布施は、上述のとおり香典とは異なり、寺院へお礼の意味合いで包むものです。ですから、お札の入れ方(包み方)も、香典とは考え方が異なります。

お布施用のお札は新札?

お布施で包むお札は、新札である必要はありませんが、お礼の気持ちですからきれいなお札を包みましょう。

弔事の香典のように、新札やピン札に折り目をつける必要もありません。

お布施のお札の入れ方(包み方)は?

お札を入れる時には、慶事と同様、上包み、中袋、お札の全てが表向きです。祝い事ではありませんが、弔事以外は慶事と同様の扱いです。

お布施では、枚数が多くなることもありますが、すべてのお札が一方向に揃っている(上下や表裏)ことを確認してから、袋にいれましょう。

絶対かつ明確な理由はないのですが、「マナー」になってしまったようです。怖いですね、、、「マナー」。

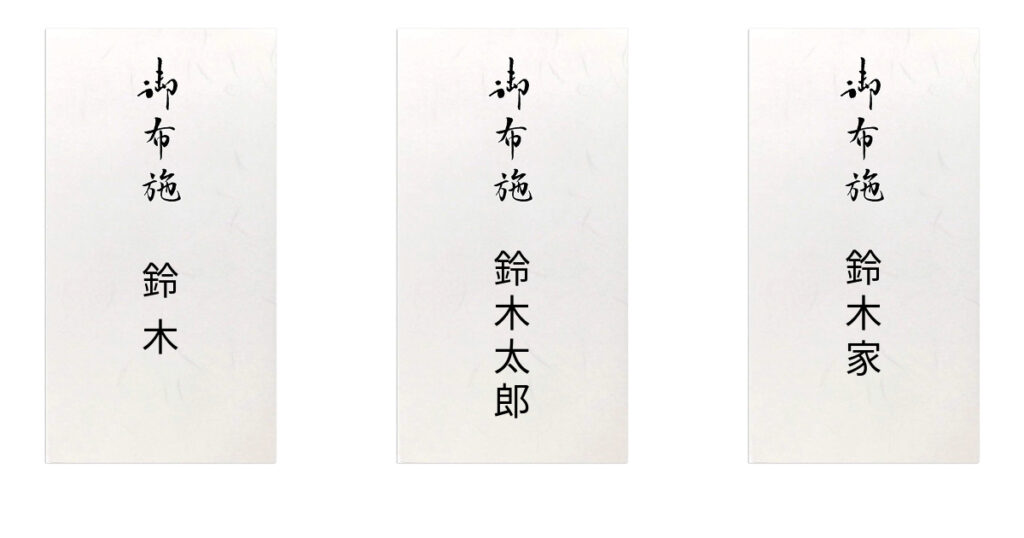

お布施の袱紗での包み方

お布施を包んだ袋(金封)は、袱紗で包んで持ち運びます。

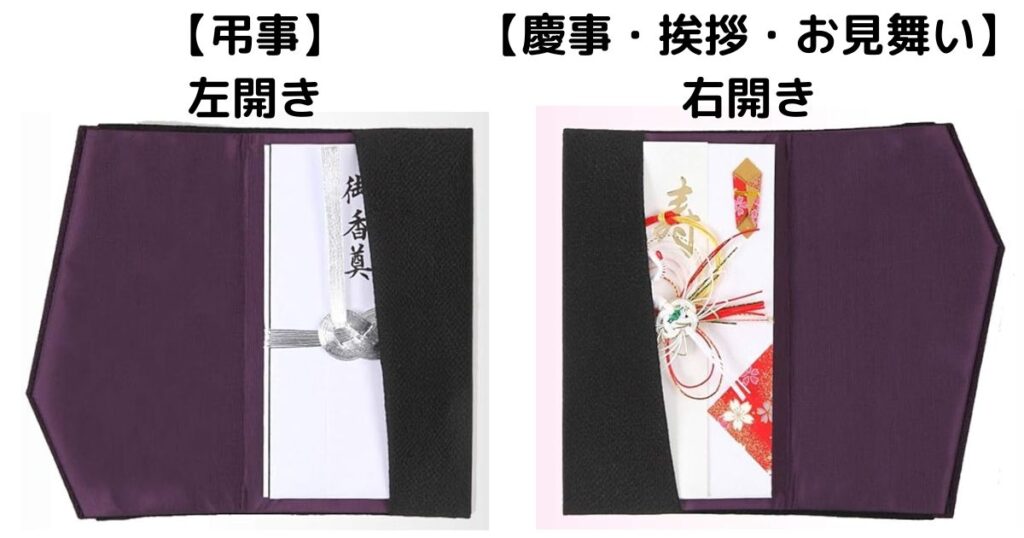

袱紗での包み方は、「弔事」の方法。左開きです。

◉ 台付袱紗、風呂敷タイプの袱紗

◉ 金封袱紗

法事法要でのお布施の渡し方は?

四十九日法要に限らずですが、お布施の渡し方には作法があります。

【お布施を渡す作法

- 小さなお盆か、袱紗(ふくさ)にのせて僧侶に渡す

- 畳や床に置かない

- 自分はお布施袋に手を触れない、手渡ししない

前述の通り、お布施は読経などに対する僧侶への謝礼ではありますが、菩提寺のご本尊への捧げるものです。ご本尊へ失礼がないよう、丁寧に扱います。

お布施をのせるお盆とは?

寺院で執り行う際に、寺院側にお盆の用意がある場合もあります。その場合には、そのお盆に乗せてお渡ししましょう。

家で行う場合などには、切手盆(名刺盆、祝儀盆など)を用意しておくといいでしょう。

お盆は、角がない、角に継ぎ目のない(角に丸みのある)お盆の方がいいでしょう。

お盆にのせてお布施をお渡しする手順

- 切手盆に家紋などのがある場合には、自分の方へ向けます

なければ、自分の前に縦長の方向に置きます - お渡しする直前に袱紗を開き、お布施を取り出します

- 切手盆の上に、自分が表書きを読める向きにお布施を置きます

袱紗は 右→下→上→左 の順 でサッと畳んで手元に置くか、切手盆の上に乗せその上にお布施を置きます - 切手盆の上下を持ち、反時計回りに90度回転させません

- 手を持ち換えてさらに90度回転させ、僧侶から見て表書きが読める向きにします

- お礼の言葉を述べながら両手でお盆ごとお布施を差し出します

- 僧侶が受け取ったら、お盆を手元に引き寄せます

台付き袱紗なら?

用意しても滅多に使う機会がないので名刺盆を買うのは・・・など躊躇する場合は、台付き(盆付き)袱紗という方法もあります。

濃い紫の袱紗は慶弔どちらでも使うことができますし、お盆は表裏で慶弔の使い分けができるので1つあればとても便利です。

盆付き袱紗の場合の置き方と渡し方も、切手盆と同様で、以下の流れになります。

【お布施をお渡しする手順】

- お渡しする直前に袱紗を開き、袱紗を取り出します

- 台を包むように 右→下→上→左 の順で袱紗をたたみます

- たたんだ袱紗の上に、自分が表書きを読める向きにお布施を置きます

- 袱紗の上下を持ち、反時計回りに90度回転させます

- 手を持ち換えてさらに90度回転させ、僧侶から見て表書きが読める向きにします

- お礼の言葉を述べながら両手で袱紗ごとお布施を差し出します

- 僧侶が受け取ったら、袱紗を手元に引き寄せます

切手盆がない場合のお布施の渡し方は?

お盆の用意がない場合や、手袱紗(台無しの風呂敷タイプの袱紗)の場合は、袱紗を座布団のようにしてお渡しします。

【お布施をお渡しする手順】

- 袱紗からお布施を取り出したら、袱紗を右→下→上→左 の順で長方形に畳みます

- 袱紗の上にお布施を乗せてお渡しします

- 渡し方は、切手盆や台付き袱紗の場合と同様です

お布施と菓子折りを一緒にお渡しするなら?

菓子折りと一緒にお布施をお渡しする場合には、菓子折りなどの箱の上に直接お布施を乗せて、一緒に差し出して構いません。

地方やご家庭によっては、方法が異なる場合もありますので、年長者や葬儀社の担当者に聞いてみるといいでしょう。

お布施と一途にお車代や御膳料をお渡しする場合には?

お布施の他に、お車代や御膳料をお渡しする場合には、それぞれ別の封筒に入れます。

重ね方はお布施(上)・御膳料・お車代(下)の順で重ね、一緒に差し出してお渡しします。

【御膳料・お車代の考え方】

- 御膳料:

僧侶が葬儀・法事・法要後の会食(御斎)に参加できないとき

・僧侶が会食に参加する場合には不要

・僧侶が複数名でお越しになる場合には、ひとつの袋にまとめてお渡しします - お車代(御車料):

僧侶を自宅に招いたとき

・遺族がタクシーを手配する場合や、僧侶を送迎する場合には不要

法事法要でのお布施を渡すタイミングは?

お布施を渡すタイミングは、家や会場で行うか、寺院で行うか等の状況によっても異なりますし、寺院の考え方によっても変わります。明確な決まりはありませんが、多くの場合は次のいずれかです。

【お布施を渡すタイミングは?】

- 法要前か法要後、僧侶にご挨拶をする機会があるので、その際に渡す

- 寺院での法事・法要であれば、受付で渡す

- 事前にお寺に持参する

僧侶と挨拶をするタイミングでもある法要前や法要後にお渡しすることが多いかと思いますが、ひと昔前までは挨拶や打ち合わせの際など事前にお寺に持参するのが一般的だったそうです。

お布施は、僧侶の読経への御礼ではなく、寺院のご本尊に供えるものです。法要を営むにあたり、事前にご本尊様にお供えした上で僧侶に読経していただくのが本来の流れとされています。

法事法要のお布施を渡す際の挨拶は?

お布施を渡す際の挨拶言葉は、いつお布施を渡すのかによっても異なりますが、基本的には感謝の気持ちを伝えることが大切です。

【お布施を渡す時の挨拶例】

◉ 法事法要の前に渡す場合

- 本日は〇〇(故人)の〇〇(葬儀・〇〇回忌など)でお世話になります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

◉ 法事法要の後に渡す場合

- 本日は無事、〇〇(葬儀・〇〇回忌など)を執り行うことができました。お心のこもったお勤めをありがとうございました。

- 本日はお勤めありがとうございました。

お礼を申し上げ、前述のようにお渡しします。僧侶が受け取る際には「お預かりします」といった言葉を返されるかと思いますが、これはお布施は僧侶への礼金や報酬ではなく、寺院のご本尊へ捧げるものであるからです。

*****

お布施は、寺院や僧侶へのお礼です。たとえ間違えても、さほど気にする必要もないのでしょうが、双方気持ちよく法要を営むことが何よりも大切です。

- お布施はお渡しする袱紗に包み、大切に持ち歩く

- お布施はお盆や袱紗に乗せてお渡しし、直接手渡さない

- 僧侶への謝礼や報酬ではなく 御本尊さまへのお供物 としてお渡しする(預ける)

昨今は、いつからそうなったのかわからない「マナー」も溢れていますので、あまり振り回されないのが大切です。

手順や作法を間違えても、僧侶や寺院の関係者から叱られるようなことや、バチが当たるようなことはありません。親切な親族から厳しいご指摘や、お小言をいただくことはあるかもしれませんが、、、

いずれにしても、大切なのは形ではなく、気持ちであることは忘れないようにしたいものですね。