香典を包む際の、お葬式(お通夜・葬儀・告別式)、四十九日法要、宗教や宗派による御霊前と御仏前の使い分け、香典袋の中袋の使い方・書き方、お札の顔の向きや注意点などの基本的な考え方をまとめておきます。

お通夜/お葬式は御霊前・御仏前?

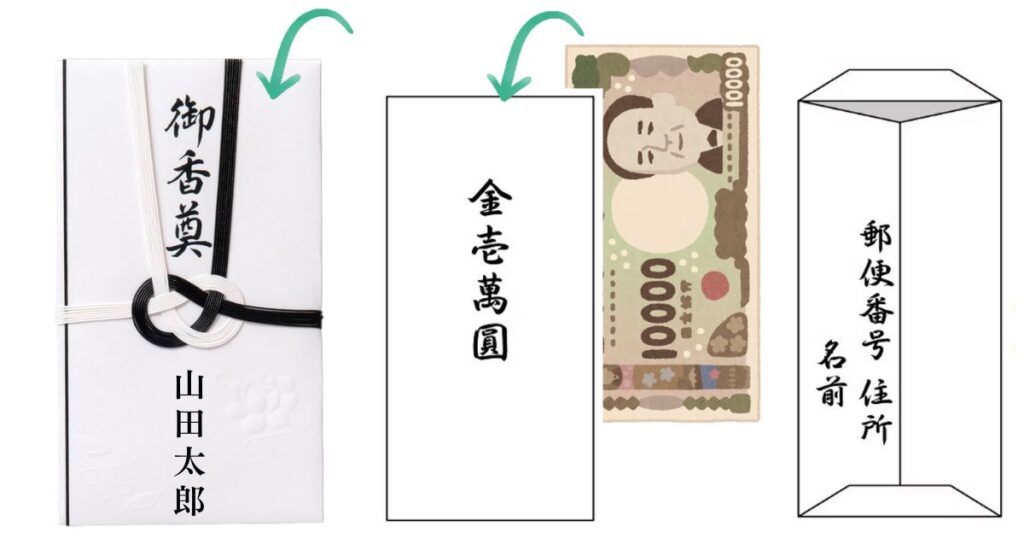

一口にお葬式(葬儀・告別式)と言っても、香典袋の表書きは宗教や宗派によって異なります。間違えたところで相手を不快にさせるようなことはないでしょうが、恥をかくのは自分ですから、きちんと押さえておきたいものです。

仏式なら「御香典」「御香奠」であれば間違いなし

仏式で宗派が分からない場合には、どの宗派でも使える「御香典」「御香奠」が無難です。

【仏式でのお通夜/お葬式の香典】

- 御香典 / 御香奠:宗派問わず使えます

- 御霊前:ほとんどの宗派(浄土真宗以外)

- 御仏前:浄土真宗

◉ 中袋付き・5セット入りで便利です。

・1万円から3万円

・短冊/御霊前・御佛前・御香料・御香奠 ← こちらも5セット入ってます

◉ 不祝儀袋によっては、中袋がついていない場合もあります。また、金額や自分の名前、住所などを書き損じる可能性もありますので、中袋(白封筒)は用意しておくと安心です。白無地封筒は、祝儀袋の中袋でも使います。

仏教の原則と例外

御霊前と御仏前の違いは、「霊」と「仏」。

仏教の多くの宗派では、人は亡くなると霊になって四十九日の旅に出て、その後極楽浄土へ向かい仏になるとされています。そのため、お葬式(お通夜・葬儀・告別式)ではまだ「仏」ではなく「霊」という存在であるため、「御霊前」を使います。

ただし、「霊」の存在を否定する宗派もあります。

- 浄土真宗:往生即成仏〜往生と同時にさとりをひらいて仏となる

- 日蓮正宗:往生即成仏〜往生と同時にさとりをひらいて仏となる

- 曹洞宗:死後はお釈迦さまの弟子になる(霊という考え方がない)

「霊」という概念がないのですから、「御霊前」ではなく「御仏前」を使いますが、浄土真宗以外では他の宗派同様「御霊前」も使われています。

神道の場合

神道では、「御玉串料」「御前料」が一般的です。外袋は、蓮の花が印刷されているものは使いません。

神道の場合は、御霊前でも問題ありませんが、外袋に蓮の花の印刷があるものは避けます。蓮の花は仏教、お釈迦様のイメージになります。

キリスト教の場合

キリスト教では、「御花料」か「献花料」を使うのが無難です。外袋は、蓮の花が印刷されているものは使いません。

キリスト教のカトリックでは、「御霊前」は問題ありませんが、プロテスタントでは「御霊前」は使いません。

四十九日法要は御霊前・御仏前?

四十九日法要は仏式のみ。神式やキリスト教では法要自体異なります。

仏教の場合

仏教の多くの宗派では、四十九日法要で霊から仏様になるため「御仏前」を使います。もちろん、「御香典」「御香奠」でも構いません。

◉ 中袋付き・5セット入りで便利です。

・1万円から3万円

・短冊/御霊前・御佛前・御香料・御香奠 ← こちらも5セット

◉ 書き損じや中袋がない香典袋ものあるので、白無地封筒は常に用意しておくと安心です。白無地封筒は、祝儀袋の中袋でも使います。

【四十九日法要の意味は?】

亡くなった人の霊は四十九日間仏になるために修行の旅に出るのですが、その間7日毎に閻魔大王の裁きがあり、最終的に極楽浄土へ行けるか判定されるのが四十九日とされています。

そのため、本来なら裁きの日に合わせて7日毎に追善法要を行い、亡くなった人が浄土へ行けるよう善行を積み足すために遺族が祈ります。

※ 現在では初七日を葬儀のときに合わせて行い、途中を省略して四十九日法要を行うのが殆どとなっています。

神式の場合

神式の法要には「五十日祭」があります。その場合の表書きは御神前、御榊料、御玉串料等とします。

キリスト教の場合

カトリックは「追悼ミサ」があり、表書きはミサ謝礼とします。

プロテスタントは「記念式」があり、表書きは記念献金とします。

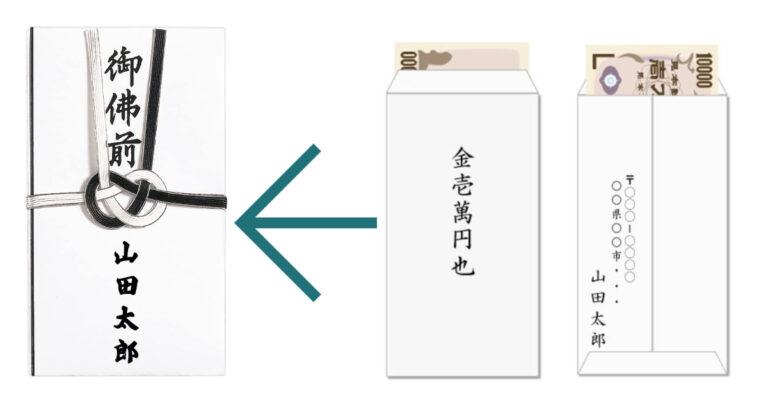

香典袋への中袋・お札の入れ方は?

葬儀や法事法要で包む香典は、外から 上包み・中袋・お札 の順となります。

葬儀〜四十九日法要の香典 お札の向きや入れ方

上包みと中袋は表裏を揃え、お札は裏向き、顔が下に入れると覚えておくと間違いありません。

一周忌法要などの香典 お札の向きや入れ方

一周忌以降の年忌法要(回忌法要)などは、いわゆる「弔事」ではありません。

そのため、香典も向きを揃えて、表向き下向き(お札の顔が表側・上)に入れて構いません。慶事や、お見舞いなどの包み方と同様です。

葬儀の香典でお札を裏向きに入れる理由は?

葬儀や四十九日法要の香典は、お札は裏向きにするのが一般的です。これには、絶対かつ明確な理由はないのですが、「マナー」とされています。

【香典でお札を裏向きにするのはなぜ?】

- 裏向きにすることで「悲しみで顔を伏せる」「不幸に顔を背ける」という意味を表す

- 弔事は日常行うパターンと逆にするため(故人の着物を左前にするのと同じ)

- 裏向きの方が、お金を数えやすくて(お金が急に必要になる)葬儀では便利なため

上2つは、感覚的に納得できるものですが、3番目はそれが「マナー」の理由として適切なのかは疑問ですね。。

なお、「香典は仏様や故人への供物なので裏向きなんて失礼。表向きにして堂々と捧げ、礼を尽くすもの。」と言った、真逆の主張もあるようです。

伝えられてきた理由があるのか、慣習が「マナー」になったのかは、実際にはたどりようもありません。

葬儀の香典 お札の上下の向きは?

葬儀や四十九日法要の香典は、お札の上下は人物(肖像画)を下にするのが一般的です。こちらも、絶対かつ明確な理由はないのですが、「マナー」になってしまったようです。怖いですね、、、マナー。

【香典でお札の顔(人物)を下にするのはなぜ?】

- 裏向きにすることで「悲しみで顔を伏せる」「不幸に顔を背ける」という意味を表す

- 弔事は日常行うパターンと逆にするため(故人の着物を左前にするのと同じ)

- 裏向きの方が、お金を数えやすくて(お金が急に必要になる)葬儀では便利なため

裏向きにするのと同じ理由のようです。相変わらず、「数えやすい」を主張する方もいらっしゃるようです。

なお、「人物を上側にすることで、目線が下を向き、悲しみのため顔を伏せる意味を表す」と言った、真逆の主張もあるようです。

「悲しみのために顔を伏せる」という点では、共通しているようですね。

これには地域慣習や家の考え方もあるでしょうが、わからない場合には一般的な方法に従うと、面倒なことや不快な思いは避けられます。

香典を包む時の注意点は?

上述の通り、香典の包み方には諸説ありますが、それ以上に大切なこと、注意点もあります。どれも基本的なことばかりですが、気が緩むと忘れますので気をつけましょう。

新札・ピン札は使わない、でもヨレヨレもダメ(葬儀の場合)

新札だと「あらかじめ用意していた」ことを意味してしまうため、弔事においてはNGです。

近年、長財布を利用する人が増えたのか、コンビニのATMから出金しても、折り目なしのピン札が揃うことも珍しくありません。新札・ピン札の場合には、真ん中で一折してから包みましょう。

一周忌法要以降の法事法要では、香典に新札を用意しても問題はありません。事前に日程は知らされていますし、施主や故人への敬意でもあるからです。

複数のお札を包む場合は向きを揃える

お札の上下表裏は、せめて揃えましょう。

袋に書いた金額と、包んだ金額は一致させる

外袋(香典袋)に包む前に、包んだお札と中袋に記入した額面を再確認しましょう。

当たり前のようですが、人間ですから間違えることがあるのです。1万円札を包んだつもりで、実際包んだのが千円札とか。

中袋は糊付けしない

中袋は封筒ですから、いつもの癖で糊付けなどの封をしそうになりますが、香典やご祝儀では中袋に糊付けなどの封はしません。

これは、後ほど香典を数える人への配慮です。

*****

「マナー」というほど大げさなものではないと思うのですが、故人やご遺族を想い不快な思いをさせないように、そして自分自身も不要な面倒を避けるように、基本的なことだけは押さえておきたいものです。