喪中期間に神社でお祭りがある場合の、子供達のお祭りの参加や、町内会でのお手伝い、お神輿のご祝儀などの基本的な考え方や注意点をまとめておきます。

喪中期間にお参りやお祭りで神社へ行くのはダメ?

結論になりますが、喪中期間でも、忌中明け(死後50日以降)であれば、神社にお参りに行くのも、お祭りに参加するのも、問題はありません。お参りする側、お祭りに参加する側の気持ちの問題です。

神社では死は穢れなの?

神道では、「死」はもっとも重大な「穢れ(けがれ)」であるとされています。

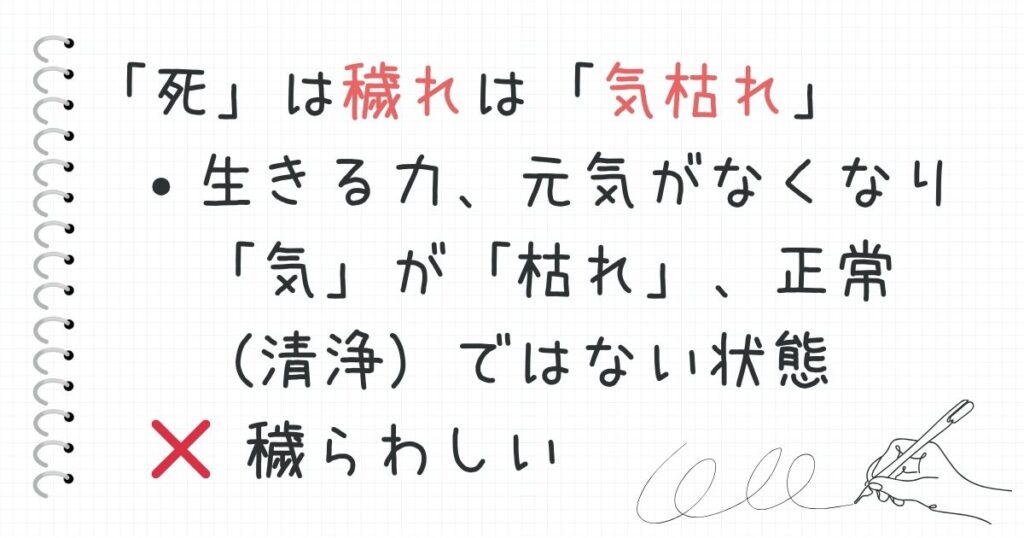

この「穢れ」という言葉が難しいのですが、汚れている、キタナイという意味ではありません。神道での「穢れ」とは、「気枯れ(けがれ)」を意味します。亡くなった人がケガレているのではなく、「死」そのものがケガレ・気枯れなのです。

【気枯れ/穢れとは?】

人は死んでしまうことで、自分で生きる力がなくなり、神様からいただいた「気」が「枯れ」た状態になること

身内の人も、大切な人の死に接することで、自身も悲しみ、元気がなくなり、「気」が「枯れ」、正常(清浄)ではない状態のこと

不浄もまた、キタナイという意味ではありません。

【不浄とは?】

エネルギーにあふれた正常(清浄)でない状態のこと

「死」は肉体的にも精神的にも正常(清浄)ではなく不浄であり、「気枯れ」によって精神的にも肉体的にも生命力が衰えたり消滅します。だから、神道では「死は穢れ」と考えるのです。

その穢れ/気枯れの状態で、神様の前に出ることを避けるために、忌中期間は神社への参拝を遠慮するのです。

喪中期間に神社へのお参りはダメなの?

神社へのお参りを慎むのは、喪中ではなく「忌中」の期間です。神道での忌中とは50日間(仏教では49日)、五十日祭(ごじゅうにちさい)までです。

神道での忌中期間は、故人の祀りに専念する期間であり、近親者の死による穢れ(気枯れ)を周囲に広めないよう、外部との接触を避け身を慎む期間です。神様をお祀りしている聖域、清浄な場所に穢れを持ち込むことは、大変な失礼とも考えられています。

この「忌」の期間である50日を過ぎれば、原則として神事を再開したり、参拝してもいいとされています。

実際に、遺族が肉体的にも精神的にも正常(清浄)な状態に戻れるのかは難しいところですが、五十日祭を行い、穢れを祓い、正常(清浄)な状態で神様と向き合えるようになってから、神社へ参拝しましょう、神様の前に行きましょう、という考え方なのです。

喪中期間に神社のお祭りに行くのはダメなの?

忌中期間(故人の死後50日)を過ぎれば、神社へ参拝してもいのですから、お祭りに対する考え方も同様です。

あとは、遺族の悲しみの深さや、気持ちの問題でしょう。気持ちの整理がついていれば、行くことに問題はありません。

喪中で鳥居をくぐれないなら、脇道や裏道ならOK?

「死は穢れであり、神社の鳥居を跨いではいけない」とも言われます。ここで、「鳥居をくぐらず脇道、裏道から神社へ行けば大丈夫」というのは、ただの屁理屈です。

鳥居とは、神域と人間の境界です。「鳥居をくぐらない」というのは、「神社の境内に入らない」ということの、ただの比喩表現です。横から、裏からなら境内に入っていいという意味ではありません。

忌中期間にどうしても神社に行く用事がある場合は?

やむを得ない事情により忌中期間に、神社に参拝しないといけない、神社の境内に入る用事がある場合には、事前に電話で神職の方に相談しましょう。神社によっては、お祓いを受けることで参拝が許されることもあるようです。

喪中期間に町内会役員でお祭りのお手伝いは?

町内会やマンションの理事会で役員をしている期間中に、身内に不幸あることもあります。

・忌中ならお手伝いは辞退する

・喪中期間であるため、お手伝いを辞退する

・喪中であってもお手伝いをする

いずれかになりますが、考え方や伝え方をご紹介します。

いずれにしても、何かいう人は出てくるものです。関係者全員が納得するとはないと思っておくといいでしょう。

忌中ならお手伝いは辞退する

上述の通り、神道では五十日祭までは忌中で、穢れです。そもそもで、神社への立ち入りも慎むべき期間ですし、何よりご自身もそれどころではないでしょうから、事情を話して辞退するのがいいでしょう。

どうしても、お手伝いしなければならない事情がある場合には、神社に相談して「手伝える範囲」を確認し、その範囲を周りと共有することをオススメします。

喪中期間であるため、お手伝いを辞退する

忌明け後の、喪中期間であれば本人の気持ち次第です。忌明けでも、まだ気持ちの整理がついていない、何かと慌ただしいような場合には、事情を説明して辞退してもいいでしょう。

こればかりは、第三者にとやかく言われる筋合いはありませんし、お互い様です。中には「サボり」と捉えるような人もいるでしょう。ご近所なので面倒ではありますが、人の不幸をそのようにいう方とは、少し距離を置いても良さそうですね。

喪中であってもお手伝いをする

神道では忌明け後は、基本的に問題はありませんので、ご自身の体力面精神面で支障がなければ、お手伝いをすることに問題はありません。

ただ、喪中に関する考え方には地域差もありますし、中には忌中と喪中の区別がつかないのか、「喪中期間は穢れ」と勘違いしている人もいるかもしれません。面倒を避けるためにも、神社とも相談し、町内会の役員などの関係者と情報を共有しておくことをオススメします。

喪中期間のお手伝いで不要なトラブルを避けるために

喪中期間に、神社のお祭りのお手伝いをしたり、参加する場合には、事前に神社の神職の方に相談してみましょう。必要に応じて、お祓いをしてもらうこともできますし、適切な手順を踏めば問題にはなりません。

そして、町内会長や運営に携わる役員などの方々と情報共有することを、強くオススメします。これは、「面倒」を避けるためです。

「面倒」な例として、何か事故があった際に「喪中の人が参加したから」ということを言われる可能性がある、というのがあります。自分たち家族のせいにされないためにも、関係者との情報共有は大切です。

喪中期間の神社のお祭りに子どもは参加できる?

子供が祭り囃子や舞の奉納などで参加する場合などの考え方も同様です。

本人が身内の死を重く受け止め悲しみが深い場合には、関係者に事情を話して辞退するほうがいいでしょう

お祭りのために練習も重ね、とても楽しみにしているような場合には、神社の神職の方に相談してみましょう。忌中であっても、お祓いをしてもらうことで、参加できることもあります。

喪中期間のお祭りでお神輿の祝儀はどうする?

近隣神社のお祭りの場合、お神輿が家に来ることもあります。

喪中期間にお神輿に来てもらってもいいの?

喪中期間でも、亡くなってからある程度時間が経っている場合や、故人がお祭り好きだった場合などでは、お神輿にきてもらうことに問題はありません。祭りに参加して盛り上げることが供養になると考える方もいらっしゃいます。

ただ、忌中の場合には、辞退しましょう。上述の通り、神道では「死は穢れ」です。

喪中期間のお神輿への祝儀は?

お神輿にご祝儀を渡す場合には、表書きに注意しましょう。

【喪中期間のお神輿へのご祝儀】

- 祝儀袋ではなく、無地の封筒を使う

- 表書きは「御礼」「謹謝」等にする

※ 通常は紅白の水引、蝶結びの祝儀袋、表書きは「御花」「花代」「御祝儀」等

※ 祭りの詰め所へのご祝儀の場合、表書きは「金一封」「御祝儀」「御寄付」等

喪中期間でお神輿を遠慮する場合には?

喪中でお神輿が家に来るのを遠慮したい場合には、半紙に「喪中」(忌中であれば「忌中」)と書いて玄関に貼っておきましょう。そうすれば、お神輿は素通りしてくれます。

さらに、運営に携わっている方や、町内会の役員に喪中である旨伝えておくと、安心です。

*****

神道では、死は穢れです。

五十日祭前は、忌中で神社への立ち入りや、神事に関わることは慎むべきと考えます。忌中期間のお祭りへの参加やお手伝いは辞退しましょう。

どうしても辞退できないような事情がある場合には、事前に神社に相談しお祓いをしてもらったり、手伝える・参加できる範囲を確認しましょう。また、その情報は、お祭りの運営に携わる人や、町内会の役員などど共有しておくと、面倒を避けられます。