法事と法要の種類や違い、回忌法要等を行う理由、服装等についてまとめておきます。

法事と法要の違いは?

法事と法要って、そもそも何を意味するのでしょうか?

法事とは?

法事は昔、「仏教の修行」を意味する言葉でした。

時代と共に意味が変わり、今では故人や先祖供養等を行う仏教行事全般を指して使われています。そのため、法要後の会食の他、お盆やお彼岸など先祖や故人供養の行事や仏前結婚式、除夜会、元旦会、花まつり等も広義の意味では「法事」に含まれます。

法要とは?

法要の元々の意味は「お釈迦様の教えである仏法を知ること」でした。

日本では、死者を弔う仏教的儀式のことをさして使われます。追善供養とも呼ばれ、故人が極楽浄土に往生するために、僧侶(寺院)にお経をあげてもらいます。

法事と法要の違いは?

法事か法要か?で悩む場合の違いを、簡単にまとめると下記の通りです。

【法事と法要の違いは?】

- 法要:故人の冥福を祈り、僧侶(寺院)による読経やご焼香などの仏教儀式

- 法事:法要とその後の会食(お斎「おとき」)などもあわせた一連の行事

法要にはどんな種類があるの?

法要には、いくつかの種類があります。

【法要の種類は?】

- 追善供養:

・忌日法要:四十九日まで7日ごとに行われる法要

・月忌法要:月命日の法要

・年忌法要:年単位で命日に行う法要 - その他の法要

追善法要

追善供養は、文字通り「善を追加する供養」です。「生きている人が善い行いを重ねることで、故人が極楽浄土へ行けるように」と供養を行うものです。忌日法要(きびほうよう)、月忌法要(がっきほうよう)、年忌法要(ねんきほうよう)とあります。

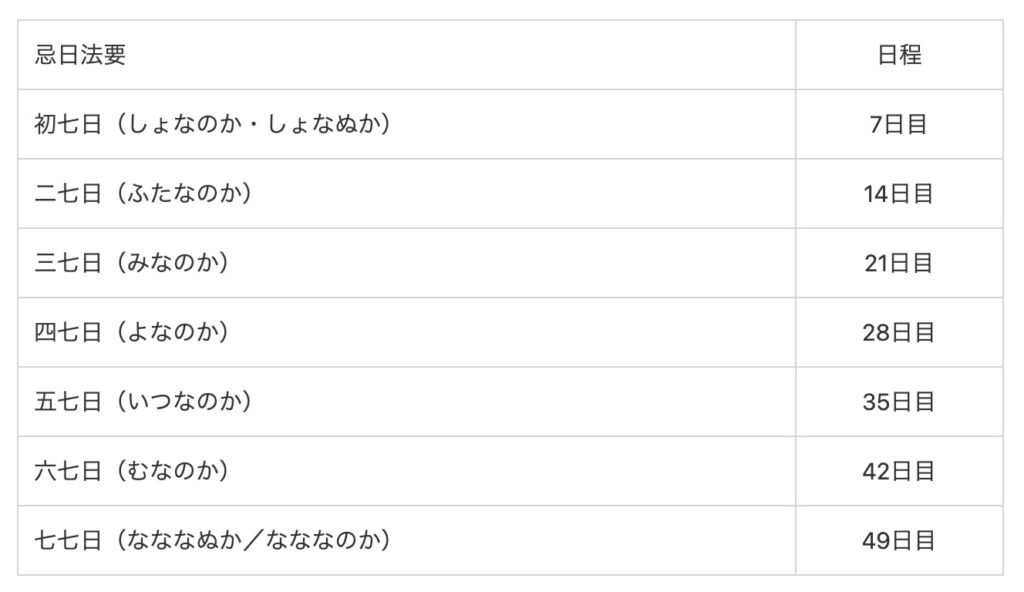

忌日法要

忌日法要(きびほうよう)は、初七日(没後7日目に行う法要)から四十九日法要(没後49日目に行う法要)を指し、これが終わると忌明け(きあけ)です。

ただ、宗派によって考え方は異なります。代表的なのが浄土真宗で、亡くなったら即成仏するとの考えから、本来追善供養は不要なのですが、生きている人が仏縁を結べるようにという意味で行われます。

- 忌日の数え方は地方によって異なります。

- 百ヶ日法要は命日から100日目に行い、悲しみに区切りをつける日とされています。

忌日法要:繰り上げ法要はどこまで?省略は?

本来7日ごとの忌日法要を、葬儀後、葬儀当日に一緒に執り行うことを「繰り上げ法要」といいます。百ヶ日法要までを繰り上げ法要をすることができると言われています。

遠方に住む親族や多忙な親族に配慮して、初七日までの繰り上げ法要が一般的でした。家や地域の慣習、宗派や菩提寺の考え方にもよりますが、社会生活の変化もあり、四十九日法要や百ヶ日法要まで一緒に行うケースも増えつつあるようです。百か日法要は省略されることもあります。

月忌法要

月忌法要(がっきほうよう)は、一般的には「月命日(つきめいにち)」と呼ばれています。亡くなった日と月違いの同じ日のことですね。

僧侶を自宅などに招きお経をあげてもらうこともありますが、一般的にはお墓参り程度でしょう。

年忌法要(回忌法要)

年忌法要(ねんきほうよう)もしくは回忌法要は、区切りの年の命日に行う追善供養(法要)のことです。

【年忌法要の種類は?】

- 1周忌:没後満1年の命日における法要。

以降は、数え年になります。 - 3回忌: 没後満2年(数えで3年)

- 7回忌:没後満6年(数えで7年)

- 13回忌、17回忌、23回忌、27回忌、33回忌、37回忌、43回忌、47回忌、50回忌、100回忌

三回忌までは、近親者や知人を招いて法要することもありますが、七回忌以降は招く人も少なくし近親者のみで執り行うのが一般的です。

何回忌まで執り行うかは、家や地方の慣習、宗派、菩提寺の考え方や関係によっても異なります。以前は、三十三回忌や五十回忌などを弔い上げとすることが一般的でした。

最近では七回忌や十三回忌で弔い上げをするなど、短くなる傾向にあるようです。また、さまざまな事情で、弔い上げをしないこともあります。

施主(法事の主催者)や参加者も老齢を迎えること、故人を知っている人が少なくなること、施主側の体調や経済低負担など、理由は様々です。バチ当たりなことでも、マナー違反なわけでもありませんので、親兄弟とも相談して決めるといいでしょう。

その他の法要

他にも、何かを執り行う際に法要を行うことがあります。

【納骨法要とは?】

納骨法要:お墓に遺骨を納める際に行う、僧侶による読経・参列者によるお焼香などの一連の法要儀式

四十九日法要時の納骨が多いようですが、お墓がある場合には葬儀当日に執り行うこともあります。

【開眼法要とは?】

開眼法要(かいげんほうよう):仏壇やお墓を購入した際に行う、魂を迎い入れる法要

・この法要を行うことで、ただの箱、石が「仏壇」や「お墓」になります。

・「御魂入れ」「入魂式」「お性根入れ」などの呼び方もあります。

・浄土真宗では、仏壇等を購入した際には「阿弥陀様をお迎えする」との考え方から、「入仏法要」「御移し」という儀式を行います。

【閉眼法要とは?】

閉眼法要(へいげんほうよう):仏壇の買い替え、お墓を移す、墓じまい等の際に行うご先祖様や故人の魂を抜く法要

・この法要を行うことで仏壇やお墓がただの箱、石になります。

・「御魂抜き」「お性根抜き」「脱魂式」「抜魂式」などとも呼ばれます。

・浄土真宗では、仏壇やお墓には故人の魂でなく阿弥陀様がいらっしゃるとの考え方なので、「遷仏法要」「遷座法要」という儀式になります。

【追悼法要とは】

追悼法要:追悼の意を込めて行う法要

・百カ日法要やお盆、お彼岸などの法要

法要での服装は?

初七日~一周忌の頃まで

◉男性:喪服か略礼服

黒のスーツ、黒のネクタイ、白のワイシャツ、黒の靴下、黒の靴)

◉女性:喪服か略礼服

黒のワンピースやスーツ・アンサンブルなど、黒のストッキング、黒の靴、黒のバッグ

※ゴールドなど装飾のないもの

◉子ども:制服もしくは黒・紺・グレーのブレザー、ズボン・スカート・ワンピース、シャツやブラウスは白

三回忌以降

◉男性:ダークスーツ

黒や濃紺、グレーのスーツ、黒のネクタイ、白のワイシャツ、黒の靴下、黒の靴

◉女性:黒や濃紺、グレーなどのワンピース・スーツ・アンサンブルなど、黒のストッキング・黒の靴・黒のバック

◉子供:制服もしくは黒・紺・グレーのブレザー、ズボン・スカート・ワンピース、シャツやブラウスは白、靴下

三回忌以降では、案内状に「平服でお越し下さい」といった記載されていることもあります。その場合でも、黒や濃紺・グレーなどのダークカラーを選びましょう。

これからの法事法要に必要なマナー

ここ数年は年忌法要も家族だけで簡易的に執り行うことが増えています。

一度簡易的に済ませてしまうと、細やかな準備が必要だった過去の在り方には戻りにくい(戻れない)ですよね。時代も、社会生活も、家族の在り方(住んでいる地域や人数など)も変わりました。家や地域の慣習として続けてきたものも、大きく変わり始める時なのかもしれませんね。

いずれにしても、法事や法要はしなければバチがあたるようなものではありません。法事法要をする・しないのマナーよりも、しない場合でも親族が納得するよう取りまとめることが、これから必要なマナーになるのだと思います。