一周忌法要など、法事や法要に出席する場合の香典についての基本的な考え方をまとめておきます。

一周忌法要での香典の相場は?

一周忌法要といっても、法要後の会食(御斎 おとき)がある「法事」なのか、読経などの「法要」のみなのかによっても香典の金額は異なります。

【香典とは?】

香典とは、仏式等の法事(葬儀や法要等)で、故人の霊前等に供える金銭のこと。「香料」とも呼ばれるのは、お線香や抹香の変わりに供えることを意味するからです。

現在では、故人への弔意を示す他、法事(葬儀や法要等)の費用負担の軽減になるようにと、金銭で用意します。

一周忌法要は、故人にとっても、遺族にとっても大切な日です。

そのため、法要後に会食の席を設け故人を偲ぶことが一般的でしたが、親族の高齢化、社会生活の変化もあり、近年は近親者のみで読経などの「法要」のみ行い、会食(御斎)を取りやめることが増えています。

法要の案内の際に、会食(御斎)があるかの記載や連絡があるはずですので、それに見合った金額を包みます。

一周忌法要:会食なしの場合の香典の相場

香典金額は、家や地域の慣習、故人との関係性、参加する側の年齢や経済力、法要や法事の規模、納骨があるかどうか等によっても変わりますので、正しい金額というのはありません。

法要のみで、会食などがない場合の、最近の相場をまずご紹介します。

| 故人との関係 | 香典金額の相場 |

|---|---|

| 親・子ども・兄弟姉妹 | 1万〜5万 |

| 祖父母・孫 | 1万 |

| 叔父・叔母・甥・姪・いとこ | 5千〜1万 |

| 子どもの配偶者の親 | 1万〜3万 |

| 友人・知人・会社関係 | 5千〜1万 |

近い親族ほど、金額が大きくなるのが基本ですが、故人との関係性や包む側の経済力や社会的地位でも異なります。

故人の孫といっても、学生であれば不要ですし、社会人なりたての孫であれば5千円でも構わないでしょうが、30代にもなれば1万円は包みたいところです。

故人との関係性に関わりなく5千円や1万円という説もありますが、親の場合で1万はどうかなというのが、実際のところです。

一周忌法要の案内をいただいてもなんらかの事情で欠席する場合でも、香典の金額は同程度と考えておくといいでしょう。香典のほかに、お花やお菓子などをお供えすることもあります。

一周忌法要:会食ありの場合の香典の相場

法要の後に、会食がある「法事」の場合には、自分の食事分は負担するという意味で、一人5千〜1万円程度を上乗せするのが望ましいです。

例えば、親族の場合

・法要のみ:1万

・法事(法要+会食):1人参加 2万/ 夫婦二人で参加 2〜3万

という感じでしょうか。

自分の親の法要で香典をそれなりに包む場合には、気にしなくても構いません。例えば、香典に10万円を包む場合には、会食に二人で参加するから12万ということではなく10万で構わないでしょう。

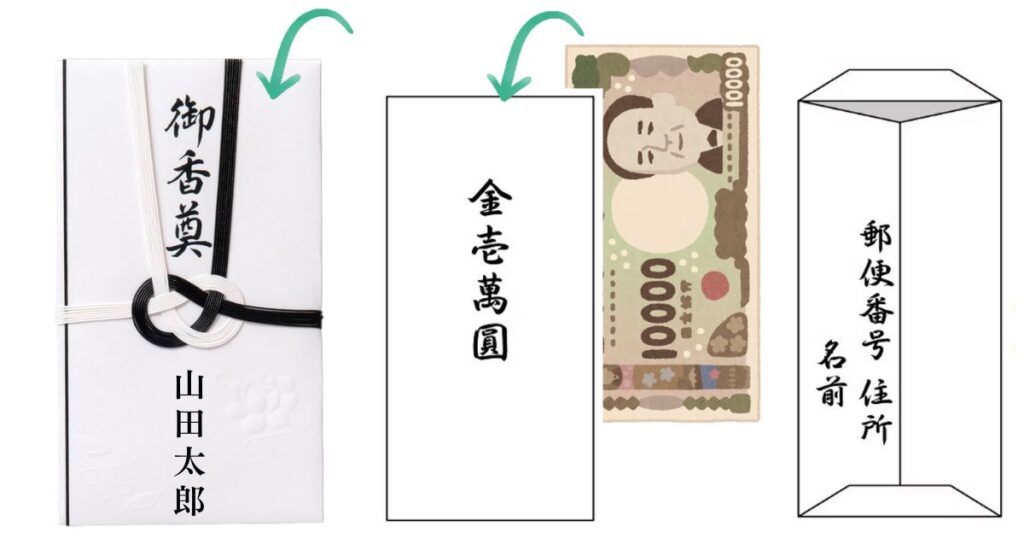

一周忌の香典の書き方(表書き)は?夫婦連名なら?

一周忌法要での香典袋の表書きや袋は宗教によっても異なります。

香典袋の表書きは?

| 宗教 | 表書き | 注意事項 |

|---|---|---|

| 仏式 | 御仏前・御香料・御香典 | 水引は黒白の結び切りか淡路結び |

| 神式 | 御神前・御玉串料 | 白色のシンプルな不祝儀袋 水引は黒白の結び切り |

| キリスト教 | 御花料 | 十字架やユリの花の描かれた不祝儀袋 |

- 「御仏前」は仏式で四十九日法要以降に使用される表書きです

浄土真宗では、葬儀の時から「御仏前」です - 仏式での水引は、地方によっては黄白を使用します

- 仏式で、香典が5万を超える場合には、水引は「双銀」を使用するのが一般的です

- 水引がプリントされた不祝儀袋は、香典が5,000円を超える場合には避けましょう

- 葬儀において薄墨を使用すると言いますが、これは「悲しみの涙で墨が薄くなってしまった」という意味があるためであり、通常の法事においては四十九日法要以降は濃墨(黒)を使用します。

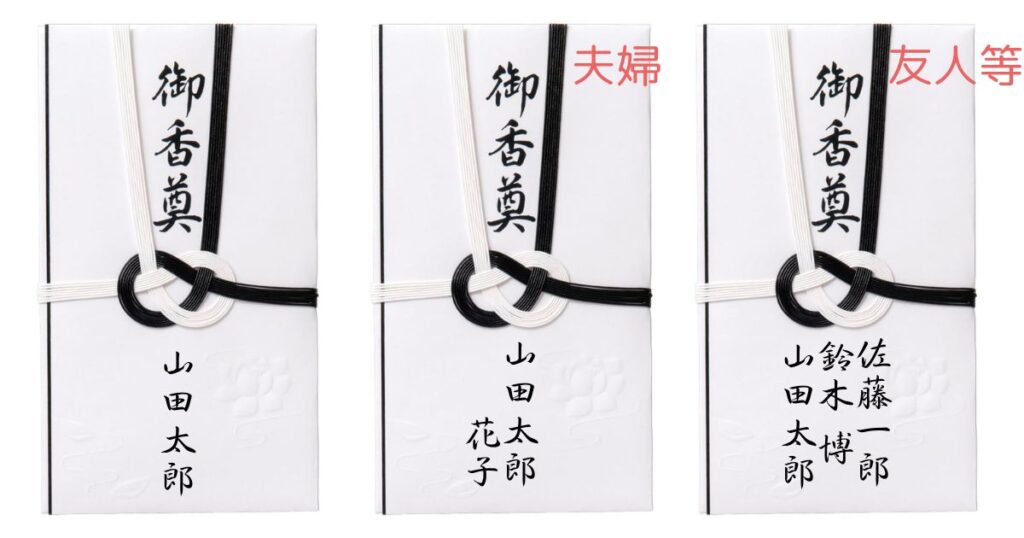

香典の表書き:夫婦連名での書き方は?

夫婦で出すときには、基本は夫の氏名(フルネーム)を記載、連名とする場合には夫の名前の左側に妻の名前を書きます。

一周忌法要での香典の包み方、お札の向きや入れ方は?

弔事では新札は避けるものとされています。

回忌法要も弔事にあたるのか?

葬儀や法要は「弔事」とも言われますが、一周忌などの回忌法要は弔事にあたりません。故人が亡くなってから初七日もしくは四十九日法要までが弔事だからです。

ですから、本来は香典の包み方も、お札のことも気にする必要はありません。

一周忌の香典は新札?ピン札?旧札?

一周忌の香典で包むお札は、新札ピン札旧札、いずれでも構いません。

葬儀の香典では新札がNGなのは、あらかじめ不幸を予想して準備していたと受け取られかねないからです。新札は、銀行などに行き事前に用意しておくものです。

長財布の使用が増えたこともあり、ATMからも新札同様のきれいなお札が出てきます。最近ではピン札も珍しくないので、あまりありがたみを感じませんが、、

一方、法事は日程が事前に知らされており、ご遺族への敬意を表する意味でも、新札で問題はありません。

法要の香典、お札の向きは?

葬儀の香典では悲しみのため裏向きでお札の顏を下にすると言われていますが、一周忌は弔事に当たりませんので、向きを揃えて、表向き下向き(お札の顔が表側・上)に入れて構いません。慶事や、お見舞いなどの包み方と同様です。

親の一周忌の香典はどうする?

自分の親の一周忌法要の香典は、1万〜5万とも言われますが、これも考え方次第です。

本来、法要などの費用は施主(祭祀承継者)が負担するもので、経済的な負担を理由に、兄弟などの他の相続人や親族に対して当然に費用を請求できるわけではありません。

昔は、長男が相続者であり祭祀承継者であったため、家屋敷や田畑、金銭などを相続し、法要などの費用も当然に負担していました。そのため、施主の兄弟などの列席者は、会食などにかかる自分の費用分を負担する程度でいいとされてきたようです。

でも、現代は遺産は基本的に平等に分割されます。施主が経済的に余裕があればなんの問題もありませんが、親の法事法要などに関わる一切の費用を当然に負担するのも厳しいものがあるのも現実です。

事前協議等により、故人の家族が費用分担して受け持つこともあります。その場合には、費用概算から「香典」の金額を決めたり、後日精算したりします。

我が家では、義実家の法要は、後日兄弟(施主と夫)二人で精算するため、「香典」を包むことはありません。。

施主が自分の時の香典は?

法事や法要の主催者は「施主」と言います。

自分自身が施主の場合には「香典」という形で包む必要はありません。法事法要の費用を負担する側ですし、他の参加者から受け取る立場であるからです。

*****

四十九日後の法事法要の香典ついては、「絶対こうすべき」「◯◯がマナー」というものはなく、さまざまな見解があります。だからこそ、香典を用意する際に毎回悩まされるのですが。

ネット上ではアレコレ細やかにいう人も散見されますが、実際に受け取る施主は香典の向きやお札の状態など、気にしないものです。

なによりも大切なのは、故人を偲ぶ気持ちと遺族への思いやりです。マナーやルールと呼ばれることを気にかけすぎて、一番大切な心をどこかに置き忘れることがありませんように。