喪中時の、お歳暮やお年賀、お中元などの季節のご挨拶での、贈る時期、掛け紙(のし紙)、品物選び、送付状、注意点などをまとめておきます。

※ 下記目次↓から必要な項目へジャンプできます。

喪中でもお歳暮・お年賀・お中元は贈っていいの?

お歳暮は1年の感謝の気持ちを伝える贈り物。

お中元は、日頃お世話になっていることへの感謝の気持ちと、暑い時期にも健康で過ごせるよう願いを込めて贈るもの、季節のご挨拶です。

慶弔とはまた別の話ですから、相手を思い贈り物をすることになんの問題もありません。

相手が喪中の時のお歳暮/お中元はどうする?

相手が喪中でもお歳暮/お中元を贈ることに問題はありません。

ご遺族の慌ただしさや悲しみにも配慮し、忌中は避け、忌明けに贈りましょう。

自分が喪中の時のお歳暮/お中元はどうする?

自分が喪中の場合には、贈る相手側に不幸があったわけではないので、忌明けであれば問題ありません。

ただ、受け取る側によっては「縁起がよくない」「穢れがある」と気にされたり、お歳暮/お中元を贈ることで「このような時期にまで、、」と相手に気を遣わせることもあるようです。

故人とあなたの関係性や、お歳暮/お中元を贈る相手とあなたの関係性にもよりますが、気になる場合には、年明けの寒中見舞い、残暑見舞いなどのように時期をずらして贈るなどの配慮をしてもいいでしょう。

お歳暮/お中元を贈るなら忌明け(きあけ)

故人を偲び、遺族や親族が喪に服す期間には「忌中(きちゅう)」と「喪中」があります。

お歳暮/お中元を贈る場合には、忌明けであれば一般的には問題はありません。

忌中(きちゅう)の期間は?

忌中は、仏式では四十九日の法要まで、神式では五十日祭までとされています。

この忌中の期間が終わりが「忌明け(きあけ、いみあけ)」です。

親族を失った悲しみはすぐには癒えないものですし、なにかと慌ただしい期間でもあるため、季節のご挨拶とはいっても忌中にお歳暮を贈るのは控えます。

喪中の期間は?

喪中期間は、個人との続柄や関係性、家や地域によっても異なりますが、自分の父母や義父母、子どもの場合は1年程度(一周忌法要)まで、祖父母や兄弟姉妹の場合は3〜6ヶ月程度と一般的には言われています。

この期間はあくまで目安で、悲しみの深さによっては長く喪に服すこともあります。

一方で、社会生活の変化もあり「心情」はともかく生活の面では喪に服す期間は短くなりつつあります。

喪中時に贈るお歳暮/お中元での注意点や心配り

相手が喪中であれ、自分(送り手)が喪中であれ、忌明けであればお歳暮を贈ることはマナー違反でも、問題視されるようなことでもありませんが、普段以上に心配りも大切です。

お中元の時期はいつ?

お中元を送る時期(届ける時期)は地方によってことなりますが、近年は早まりつつあるようです。

百貨店のお中元商戦が早くから始まることや、現代人の気忙しい生活、マナー情報の錯綜なども影響しているのかもしれませんね。

【お中元を贈る時期】

- 北海道:7月中旬〜8月15日

- 東北・関東:7月1日〜7月15日(近年は6月下旬から贈る傾向)

- 北陸:7月初旬から7月15日の地区、7月初旬から8月15日の地区とある

- 東海、関西、中国、四国:7月中旬〜8月15日(近年は7月中に贈る傾向)

- 九州:8月1日から8月15日

- 沖縄:旧暦の7月15日

お中元の時期が忌中ならどうする?

忌明けまでお中元を贈ることは控えると、お中元の時期が過ぎてしまうこともあります。その場合には、「暑中御見舞」や「残暑御見舞」としてお贈りするのもいいでしょう。

【暑中御見舞・残暑御見舞の時期は?】

- 7月15日~立秋:「暑中御見舞」もしくは「お中元」

- 立秋~9月上旬:「残暑御見舞」

お歳暮の時期はいつ?

お歳暮を送る時期(届ける時期)は、12月上旬から25日頃までが適当とされていますが、最近では11月下旬から贈る方も増えているそうです。

お歳暮の時期が忌中ならどうする?

忌明けまでお歳暮を贈ることは控えると、お歳暮の時期が過ぎてしまうこともあります。その場合には、無理に「お歳暮」にせず、「寒中御見舞」や「余寒御見舞」としてお贈りするのもいいでしょう。

【寒中御見舞・余寒御見舞の時期は?】

- 松の内明け~立春:「寒中御見舞」

- 立春以降:「余寒御見舞」

喪中時のお歳暮/お中元ではのし紙(熨斗や水引)はどうする?

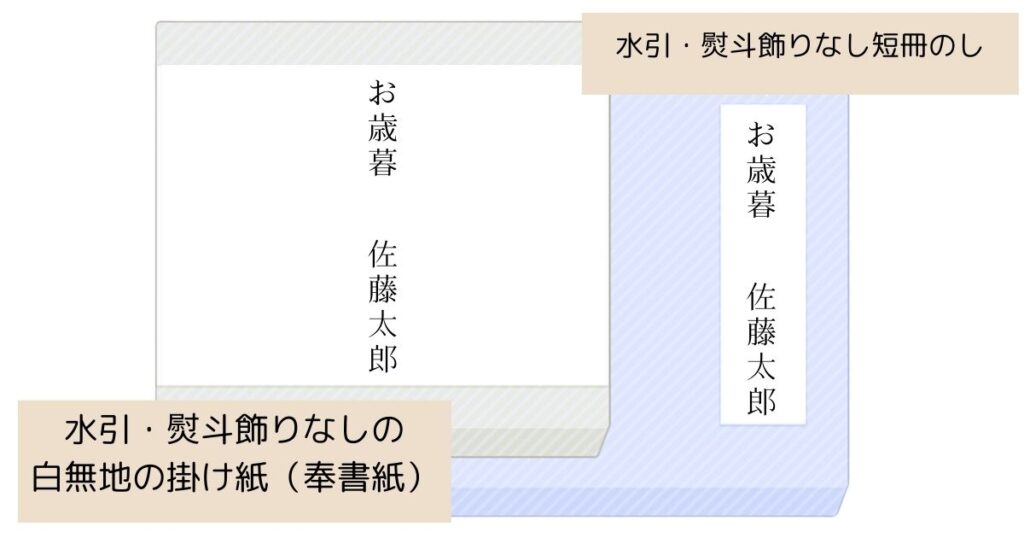

喪中の場合には、白無地の奉書紙(ほうしょし)か、略式で白の短冊のしに「お歳暮」「お中元」と表書きして使用します。

喪中時には、熨斗飾りも、水引もない「掛け紙」を使います。

- 熨斗飾りは縁起物です

- 紅白の水引は慶事に使用、白黒の水引は弔事や法事に使用します

- お歳暮/お中元は、季節のご挨拶であり弔事とは別物なので、黒白の水引は使いません

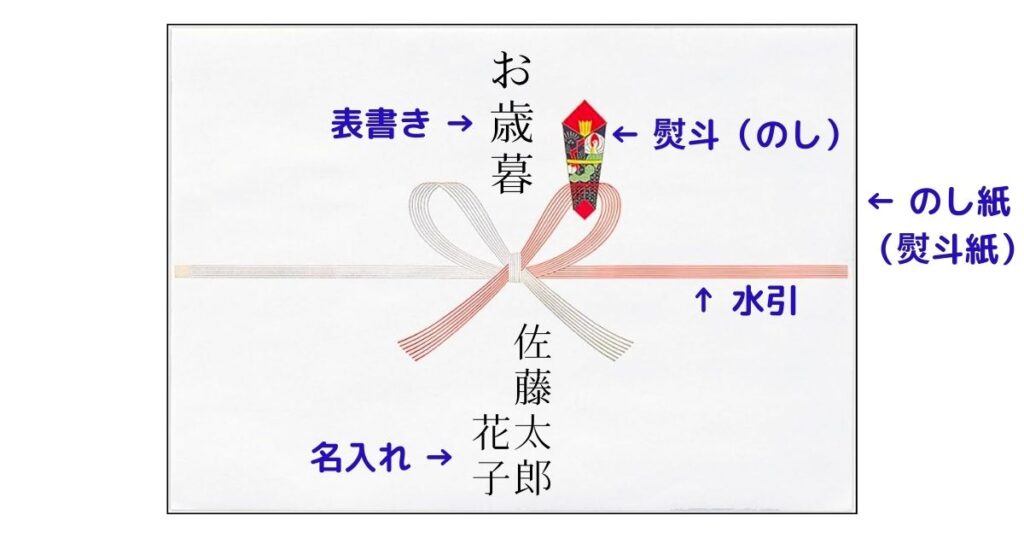

一般的なお歳暮の掛け紙(のし紙)は、右上に熨斗(のし)があり、紅白の水引を使用します。(お中元の場合には、表書きが「御中元」「お中元」)

喪中の時の品物選びはどうする?

お歳暮やお中元は、感謝の気持ちを伝え、相手の健康を気遣う贈り物です。何を贈るかはさほど神経質になる必要はありませんが、華やかなものやお祝い事を連想させるようなものは、避ける方が無難です。

上述の通り、お歳暮は1年の感謝の気持ちであり、お悔やみではないからです。

相手が喪中時、お歳暮/お中元の送り状での注意点は?

相手が喪中であっても、お歳暮やお中元の送り状の目的は、あくまで感謝を伝える言葉と品物を送る旨を伝えることです。

「○○様のご冥福をお祈りいたします」といった、お悔やみの文言は不要です。できるだけ簡潔にまとめるといいでしょう。

忌中でお歳暮時期を過ぎた場合の送り状は?

忌明けを待った旨は敢えて伝える必要はありません。

通常の寒中見舞いと日頃の感謝を伝える言葉、品物を贈る旨を伝える内容を書きましょう。

寒中お見舞い申し上げます。

ご服喪中と存じ年頭のご挨拶は遠慮させていただきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

昨年はなにかとお世話になり厚く御礼を申し上げます。

さて、本日は心ばかりの品をお送り申し上げましたのでお納めくださいませ。

寒い日が続きますので、風邪など召されませぬようくれぐれもご自愛くださいませ。

故人宛にお歳暮/お中元を贈ってしまった!!

- お歳暮/お中元を贈った(手配した)後に亡くなられた場合

- 亡くなられたことを知らなかった場合

など、故人に贈ってしまった場合には、「ご不幸を存じあげず、失礼を致しました」といった内容のお詫びの手紙や葉書を、気がついた時点でご遺族にお送りしておきましょう。

故人宛にお歳暮/お中元が届いたらどうする?

逆に、故人宛のお歳暮/お中元を受け取ることもあります。

他界したことを先方が知らない場合

他界したことを知らない場合には、お歳暮/お中元のお礼と共に亡くなったこと、連絡しなかったことへのお詫びをお礼状でお伝えしましょう。

拝啓

寒気の候、時下ますますご健勝のことと拝察いたしております。

このたびは父○○に結構なお品をいただきまして誠にありがとうございます。

父〇〇は、20○○年○月○日に他界いたしました。

連絡が遅れましたこと、衷心よりお詫び申し上げます。

お送り頂きましたお品は仏前に供えさせて頂きました。

父が生前に賜りましたご厚情に深く感謝いたしますと共に、

よき年を迎えられますことを心より祈念しております。

敬具

拝啓

季夏の候、時下ますますご健勝のことと拝察いたしております。

このたびは父○○に結構なお品をいただきまして誠にありがとうございます。

父〇〇は、20○○年○月○日に他界いたしました。

連絡が遅れましたこと、衷心よりお詫び申し上げます。

お送り頂きましたお品は仏前に供えさせて頂きました。

父が生前に賜りましたご厚情に深く感謝いたしますと共に、皆様の健康とご多幸を心より祈念いたします。

敬具

お歳暮/お中元のお返しは基本的に不要ですが、半額程度のお返しをしてもいいでしょう。お返しの品を送る際には、「心ばかりの品をお送りしましたのでご受納いただけますと幸いに存じます」などと書き加えておきましょう。

他界を知っている場合

生前のお付き合いや、葬儀に列席していただいた場合には、お礼状に書き添えます。

拝啓

冬の寒気が身にしみる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、このたびは思いがけず結構なお品をいただきまして誠にありがとうございます。

生前に賜りましたご厚情と、いつもながらのお心づくしに、家族一同深く感謝申し上げます。

歳末ご多忙の折、健康には十分にご留意なされ、よき年を迎えられますことを心より祈念しております。

敬具

拝啓

梅雨明けから本格的な暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、このたびは思いがけず結構なお品をいただきまして誠にありがとうございます。

生前に賜りましたご厚情と、いつもながらのお心づくしに、家族一同深く感謝申し上げます。

ご家族の皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

敬具

喪中のお年賀の渡し方や表書きは?

年賀は文字通り「喜び祝う」という意味なので、喪中であれば年賀状は控えますし、新年の挨拶も控えます。

ただ、嫁ぎ先や実家、親しいお付き合いのある方、習い事の先生など、毎年新年のご挨拶をしている相手には、忌明けであれば喪中時でも新年の挨拶に伺って構いません。

「おめでとうございます」という挨拶は控え、「本年もよろしくお願いします」とのご挨拶と、気持ちの品を持参すればいいでしょう。

この場合、正月期間中であれば表書きは「ご挨拶」、親しい間柄であれば掛け紙(のし紙)なしでもいいでしょう。

松の内明け〜立春でのご挨拶であれば、表書きは「寒中見舞い」です。

*****

喪中のお歳暮やお中元はお祝い事ではありませんので、お贈ることに問題はありません。ただ、忌明け(仏式49日、神道50日)が過ぎるまで待つことが重要です。

一方、お年賀はお祝い事の意味があるので控え、寒中見舞いとして持参もしくは贈るのが基本です。

ただ、親など毎年挨拶に伺う相手であれば、正月期間でも訪問して構わないでしょう。この場合、「おめでとうございます」の挨拶を控え、表書きは「ご挨拶」、もしくは掛け紙無しの手土産として持参しましょう。

大切なことは、いつも相手を想う気持ちです。形式的なことに囚われすぎて、気持ちをどこかに置いてこないように心がけたいものですね。