喪中はがきは、枚数が少ない、時間がないなど場合、簡単に自分で作ることができます。

自分で喪中はがきを作る際に便利な定型文面の無料ダウンロードや、喪中用はがき用紙と切手の選び方などをまとめておきます。

喪中はがきの作り方

喪中はがきを作る時に必要な情報

喪中はがきでは、文中に入れ込む内容がだいたい決まっています。印刷を注文するにしても、自分で作るにしても、事前に必要な情報をまとめておきましょう。

【喪中ハガキに必要な情報は?】

- 故人の氏名、年齢

- 差出人と故人との続柄

- 差出人の住所、氏名、郵便番号

故人の年齢は数え年?満年齢?

喪中はがきでは、享年(亡くなられた歳)は一般的には満年齢ではなく「数え年」です。

「数え年」とは、生まれた時点で1歳、以後元旦が来るたびに1歳加算して数える年齢のことです。確認する場合には、「数え年」で検索しましょう。

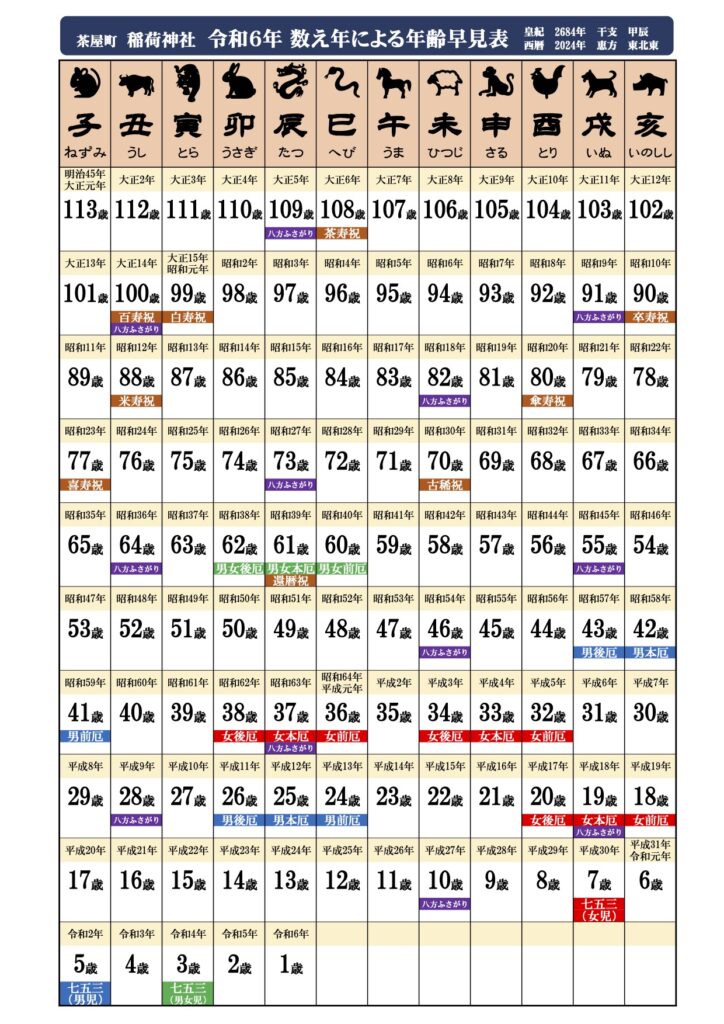

下記は、岡山県の茶屋町稲荷神社の早見表(2024年/令和6年)。干支なども1枚でわかるので便利です。PDFでタウンロードもできます。⇒ダウンロード(https://inari-jinja.com/downloa)

喪中はがきでの年齢の書き方は?

喪中はがきでは、「享年八十四」、あるいは享年を入れずに「八十四歳」のいずれかの書き方が一般的です。

享年の場合には「歳」をつけず、「享年○○」と表記しますが、現在では「享年八十四歳」のように「歳」をつけることもあります。

差出人が夫婦連名なら、続柄は?

一般的には、世帯主(夫)から見た続柄で記載します。

【続柄の表記は?】

- 夫の両親:父、母

- 妻の両親:義父、義母

- 夫の兄弟:兄、弟、姉、妹

- 妻の兄弟:義兄、義弟、義姉、義妹

- 義理の息子や娘など(自分の子どもの配偶者):「長男の妻」「次女の夫」など

喪中はがきの印刷を頼む

時間的にも余裕がある、印刷する枚数が多い場合には、印刷してもらうと間違いありません。

コンビニやスーパーなどのサービスカウンターでも受け付けていますし、ネット上でも簡単に申し込むことができます。

上述の必要情報(再掲↓)と、印刷部数、印刷文面、用紙などを決めるだけなので簡単です。

【喪中ハガキに必要な情報は?】

- 故人の氏名、年齢

- 差出人と故人との続柄

- 差出人の住所、氏名、郵便番号

比較的短期間で仕上がりますが、早めに頼むと割引サービスもあります。テンプレートもありますので、悩むこともありません。

挨拶状ドットコム 喪中はがき であれば、デザイン面、接客対応、リピートでも満足度が高く、安心です。

郵便局でも、印刷を頼むことができます。窓口の他に、郵便局のオンラインショップからでも注文できます。郵便局の喪中はがき印刷

印刷の場合は、切手不要の「官製はがき」か「私製はがき」「私製はがき」を選ぶことができます。

「官製はがき」であれば、切手不要なので、宛名面を印刷、もしくは手書きすれば投函するだけです。

「私製はがき」であれば、切手を貼る必要はありますが、必要な枚数の切手で済みますので、経済的と言えば経済的です。

【喪中ハガキに切手を貼らずに済む方法は?】

- 官製はがきに印刷する

- 郵便局で「料金別納郵便」にする

※ 料金別納郵便は、若干手抜き感がでますし、窓口に行かなければなりません。切手を貼るか、官製ハガキを利用する方が無難です

官製はがきに印刷した場合、投函前であれば1枚5円の手数料で、切手やハガキなどと交換できます。余っても、さほど無駄にはなりませんので、ご安心を。

喪中はがきを自分で作る

多少の手間を惜しまないのであれば、自分で作成するほうが費用が安く抑えられますし、納品までの時間もかかりません。

文面は、テンプレートもたくさんありますので、自分で考える必要もありません。用意するのは、喪中はがき用の用紙、切手、プリンター程度です。

喪中はがき文面 無料テンプレート

喪中はがき文面はWord等でも作成できますし、ネット上にも無料で利用できるテンプレートがたくさんあります。

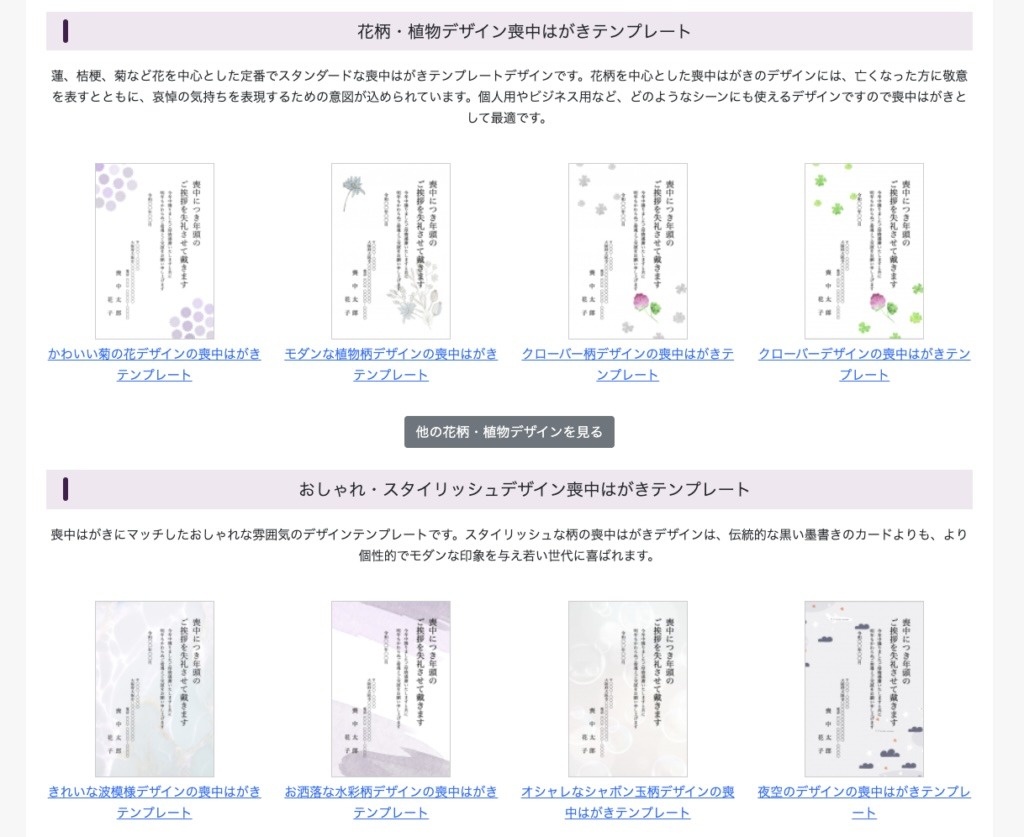

ログイン不要・無料テンプレート

- 縦書き、横書きが選べます

- 文字のみ、花柄・植物デザイン、生き物・動物・ペットデザイン、風景・自然・その他デザインなどから選べます

- 故人の情報、差出人の住所等は、Wordで編集できます

- 故人の情報なしの一般的な文面であれば、jpg画像・PDFでのダウンロードも可能

- サイト内の専用ページを利用すれば、宛名も一括で印刷できます

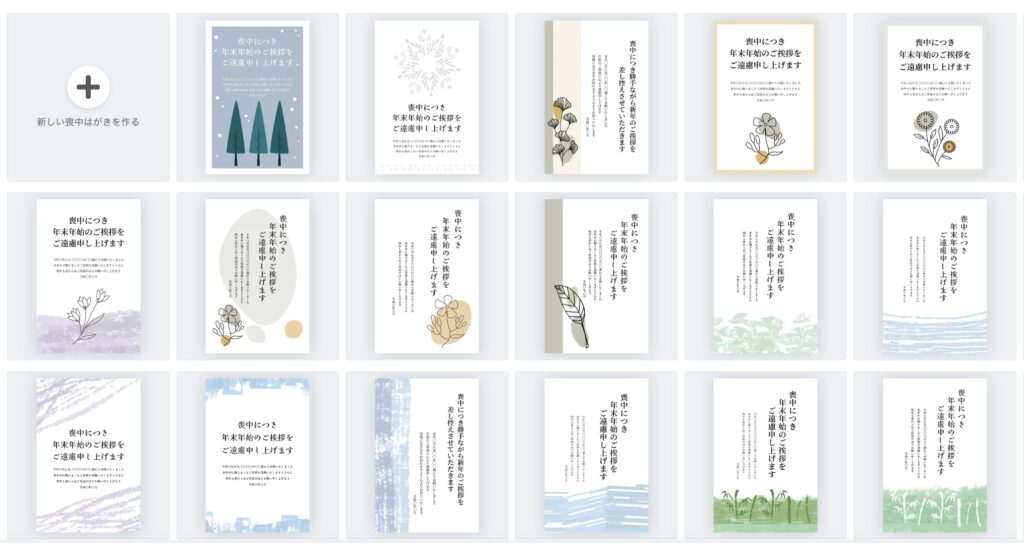

ログイン必要・無料テンプレート

会員登録し、ログインする必要がありますが、会員登録もテンプレートも無料で利用することができます。

- 縦書き、横書きのテンプレートも豊富に揃っています

- 今時の柔らかい印象のデザインが揃っています

- 趣味をモチーフにしたもの、写真枠付きなどのテンプレートもあります

- 同じものを印刷してもらうこともできます

喪中はがきの用紙は?

喪中はがきを自分で作る場合には、用紙は自分で用意します。

【喪中ハガキの用紙は?】

- 切手不要の官製はがきを利用する

- 市販のハガキサイズの用紙を利用する

切手不要の官製はがき

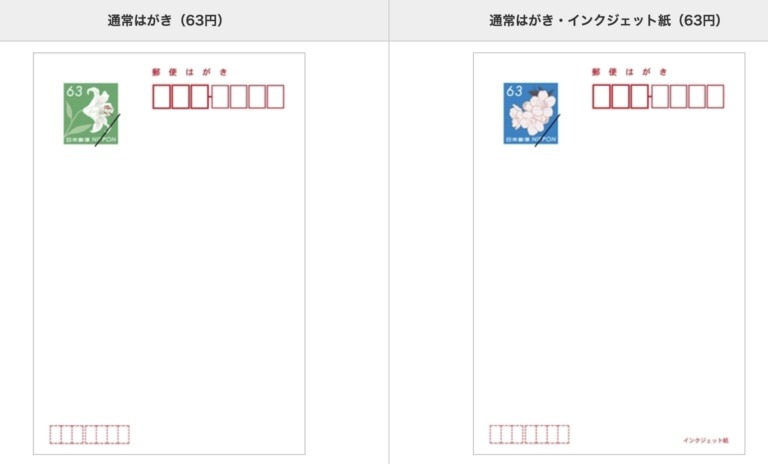

官製はがきを使う場合は「通常はがき・胡蝶蘭(63円)」が無難です。インクジェット用もあります。→郵便局官製はがきページへ

※ 2024年秋以降変更になります

切手の部分に胡蝶蘭が印刷されています。胡蝶蘭は慶事にも弔事にも使えます。

慶事にも使える胡蝶蘭や、郵便番号欄が赤であることに違和感を覚える方もいらっしゃるようですが、郵便局で喪中はがきを印刷しても表面は胡蝶蘭のはがきなのですから、おかしなことでも不自然なことでもありません。どうしても、気になる場合には市販の印刷用紙を使い、弔事用の切手を1枚ずつ貼ることをオススメします。

市販のハガキサイズ印刷用紙について

市販のハガキサイズの印刷用紙(私製はがき)には、郵便番号蘭がグレーになっているものが多数あります。裏面は無地のものから、花などが印刷されているものもあります。

喪中はがきの切手は?

喪中はがきの切手は、弔事用を使います。→郵便局 普通切手一覧ページへ

現在、弔事のはがき用切手はこの1種だけです。郵便局やコンビニで購入できます。

切手は余った場合には、1枚につき交換手数料5円で、他の切手や官製はがきなどの購入時に利用することができます。弔事以外でも普通に利用できますので、受け取った相手方が気にならない(景品応募など)場合に使ってもいいでしょう。