服喪中に迎える新年(お正月)の仏壇のお花やお供え、神棚や新しいお神札はどうするのか、などをまとめておきます。

結論から言えば、特に「しなければならない」ことはありません。丁寧にお掃除をして、新しい年を迎えます。

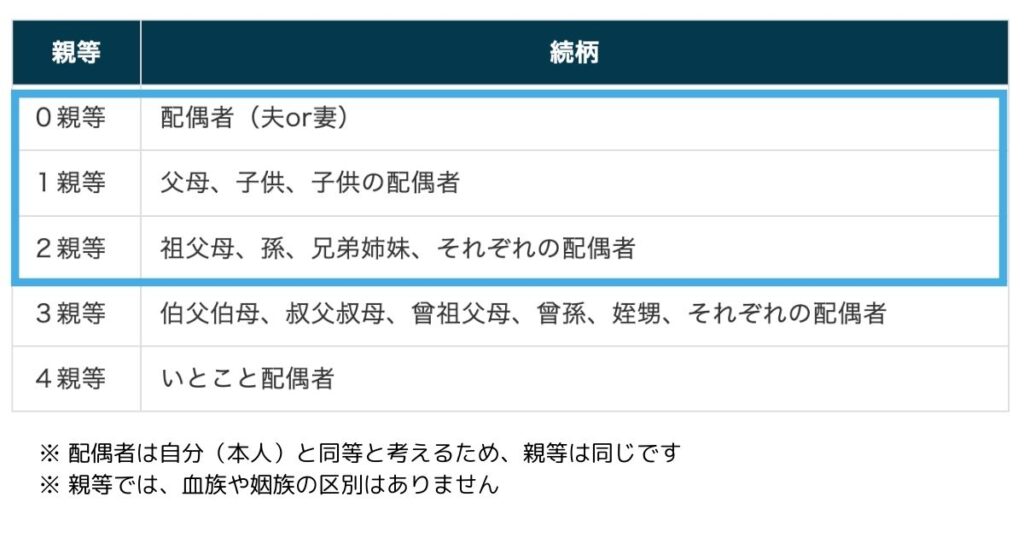

喪中にあたる近親者はどこまで?

一般に、喪に服す「近親者」の範囲は、2親等までと言われています。下の図の太枠内です。

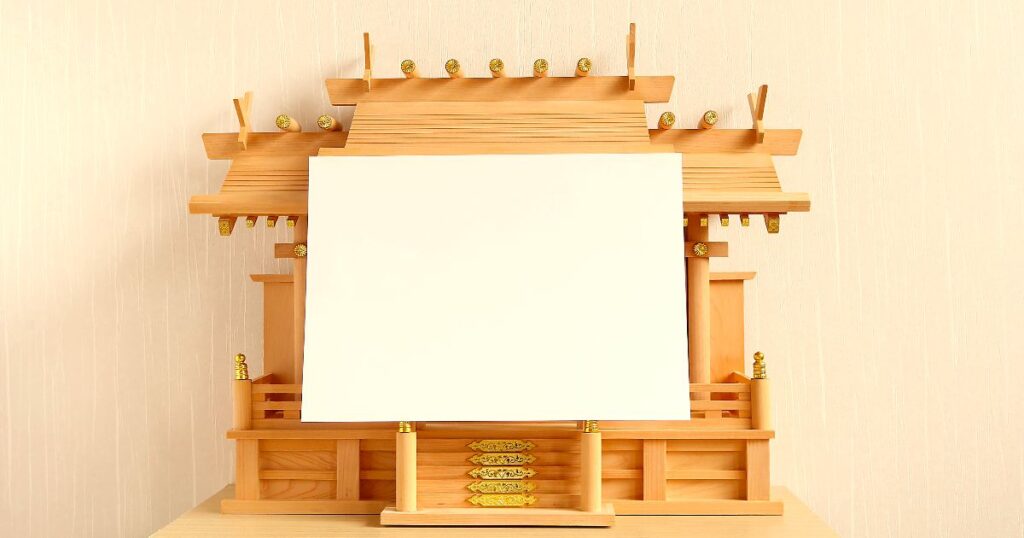

喪中のお正月の神棚やお神札、しめ縄、飾り物、お供えは?

神棚は、忌中(きちゅう)と喪中(もちゅう)で対応が異なります。

忌中と喪中の期間

【忌中と喪中期間】

- 忌中:亡くなってから、仏教では四十九日の法要まで、神式では五十日祭まで

- 喪中:亡くなってから一年間

お正月が忌中期間なら?

忌中期間は、盆正月に関わらず「神棚封じ」を行います。

【神棚封じとは?】

- 忌中期間(50日)は、神棚の扉を閉める、正面やしめ縄などを半紙などの白い紙で覆い隠します

- 神棚封じをしている間は、お供え物などは一切控えます

- お神札(おふだ)やしめ縄の交換なども控えます

新年用のお神札をすでにお受けしている場合には、忌明けまで保管します。まだお受けしていない場合には、忌明け後に新しいお神札をいただくといいでしょう。

※ お神札〜お札、御札、御神札、新札(しんさつ)とも表記されます

忌明け後、喪中期間のお正月の神棚は?

亡くなってから50日を過ぎ、忌明けとなったら、神棚封じも終了です。半紙などを取り外し、神棚のお掃除をし、通常の神棚のお祀りを再開します。

御神酒や米や塩などのお供え物をし、榊を祀り、しめ縄も交換します。新しいお札をお受けし、古いお札は返納します。

喪中期間ですから、お正月のお祝い行事は控え、賑やかな飾り物は遠慮します。

喪中のお正月の仏壇のお花やお供えは?

忌中期間でも、喪中期間でも、仏壇には特別なことはありません。

年末には仏壇を丁寧に掃除し、仏花などをお供えしましょう。忌明け後であれば、普段より少し華やかなお花を飾っても構いません。

新年を迎えたら、ご本尊にご挨拶をしましょう。菩提寺に初詣をしたり、お墓参りをしてもいいでしょう。

*****

仏壇は、忌中でも喪中でも普段通りですし、神棚も忌明け後であれば普段通りです。特別なことは何もありません。

忌中であれば、まだ慌ただしさも残り、身内を失った悲しみも深い時期でしょうが、忌が明ければ、悲しみの深さや心情はそれぞれとはいえ、生活は落ち着いてきます。故人を偲びつつも、新しい1年がより心豊かに健やかに過ごせるよう、前を向いてみるのもいいのかと思います。

いずれにしても、世間で言われる「マナー」に縛られるよりも、ご自身や家族の心情を大切にし、穏やかな時間を過ごされるといいでしょう。